増田 孝(ますだ・たかし)

1948年生まれ。東京教育大学卒業。博士(文学)。愛知文教大学教授、学長を経て、現在、愛知東邦大学客員教授。公益財団法人永青文庫評議員。テレビ東京「開運!なんでも鑑定団」鑑定士。

主な著書に『光悦の手紙』(河出書房、1980年)、『茶人の書』(文献出版、1985年)、『書の真贋を推理する』(東京堂出版、2004年)、『古文書・手紙の読み方』(東京堂出版、2007年)、『書は語る 書と語る 武将・文人たちの手紙を読む』(風媒社、2010年)、『本阿弥光悦 人と芸術』(東京堂出版、2010年)、『イチからわかる 古文書の読み方・楽しみ方』(成美堂出版、2024年)、“Letters from Japan’s Sixteenth and Seventeenth Centuries”(Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley, 2022)など。

第3回 手紙の形、料紙、書式

手紙の形は料紙によって規定される。現代において主流となっている料紙といえば巻紙や便箋であろう。一筆箋などというのもある。そして、紙質も今日ではさまざまな植物の繊維から作られているようだ。

ところで、昔、私が中国西安を旅行していたときのこと。目の前を、黄金色の麦わら(麦そのものではない)を満載したトラックが通り過ぎていった。ガイドさんの言うのには、麦わらは紙の原料として製紙工場に行く、とのことだった。いま日本でも、琵琶湖の葦で作った便箋などもあるし、ほかにも、おそらくその種類は際限ないだろう。

なかでも、古来、日本の山野に自生する楮《こうぞ》(語源は紙素であるという)は、日常の紙(和紙)のもっともありふれた材料である。楮紙《こうぞがみ、ちょし》は、楮の樹皮から全国各地で生産され続けてきた。幾つもの過程を経て、どろどろに溶かした楮の繊維に、ネリとよばれる糊状の結着成分(トロロアオイの根など)を加え、漉きあげて、板に貼り付けて乾燥させたもの。

その形は長方形で、およそ縦30数cmから40数cm、横40数cmから50cm内外である。これも時代や植物の生育状況、産地などによって、紙の厚さ、漉き具合や、技術の違いなどで、繊維の状態などはさまざまだと考えられる。寸法に、もとより規格サイズなどはない。産地や時代によっても大きく異なる。漉きあげて、乾燥させるだけでは料紙にはならない。仕上げの工程で、表面を再び加湿し、砧で叩かれて表面を平滑に加工する。これを打紙《うちがみ》とよび、揮毫する上で欠かせない工程なのである。

手紙を書くとき、ふつうはそれをそのままの形で用いたり(長方形の長辺を横に置いた形を竪紙《たてがみ》という)、上下二段に折り、折った袋部分を下にして書いたり(これを折紙《おりがみ》という)し、手紙のほとんどは竪紙か折紙か、いずれかで書かれている。また、これを上下二枚に切って後ろに繋いだりなどすれば、長短を調節できる。これを切紙とよぶ(ちなみに、一枚の紙を中央で左右に切ったものを半紙とよぶことになる)。

わりとあらたまった場合、二枚の紙を用いる。一枚目を本紙、二枚目を礼紙《らいし》とよんでいる。

なお、楮のほかに、雁皮《がんぴ》という緻密な繊維を持つ植物が原料とされる雁皮紙(斐《ひ》紙)もあるが(三椏《みつまた》=今の紙幣の材料=などは煮熟《しゃじゅく》の工程が多く、手間がかかるのであまり普及しなかったらしい)、雁皮は丈夫であり、かつ貴重なものなので、冊子を写したり、手本などに用いられることが多かった。雁皮は薄いので、これを厚手の楮の表面を薄い雁皮の皮膜で覆ったものは鳥子《とりのこ》とよび、鶏卵色を呈している。雁皮紙はまれに手紙などを書くこともあるが、日常的には楮紙が用いられる。

そして、書いた手紙には封をする。細長く折りたたまれ、上部を結んだり(結封《むすびふう》)、捻《ひね》ったり(捻封《ひねりふう》)、あるいは端に細長い切り込みを下から入れ、それを中ほどで結び封とする(切封《きりふう》)。これが主な封の仕方である。急いで書かれた手紙など、まだ墨の乾き入らぬうちに捻られることがあり、墨痕が移って汚れのようになってしまったものはよく見かけることがある。

料紙として現在もなお用いられているのに巻紙がある。和紙の店などで販売されていて、歴史的には便箋よりも古い形態にはちがいないが、巻紙が使われ始めたのは意外に新しく、私の知る範囲では江戸時代後期からのようである。そしてほぼそのころ、封筒の原初的形態を示す状袋も生まれたと考えられる。市販される巻紙を用いるときは文の長短に応じて切ればよく、じつに簡便なのである。

私の経験では、料紙の紙質には時代による傾向がたしかに存在する。それを観察し、覚えておけば、たとえそれが初見の文書であっても、およその時代が推量できることにもつながり、重要な事柄なのである。書かれた時代の書風と料紙とは合致しなくてはならないものなのである。

次に、一枚の紙の大きさについて概略述べておこう。各時代により、或る傾向が存在する。たとえば、鎌倉期の料紙は上下の幅(高さ)に比して、左右(横)の幅がかなり広いものが多いようである。ところが、室町時代になると、縦横の比率で言えば、横幅は狭くなる傾向がみられる。しかも戦国武将の手紙などは意外に小さく、それが、戦国末(安土桃山)期に入ると、上下、左右ともにぐんと大きいものが好まれたようである。

たとえば、戦国武将の中でも、織田信長(1534~82)の文書は、平均するとやや小ぶり(縦29cm内外、横46cm内外)のものが多いように思われるし、逆に豊臣秀吉(1537~98)となるとたいへんに大きい。縦は46cm、横は66cmほどのものもある。この傾向は徳川家康(1543~1616)の文書においても引き継がれるようにみえる。このような料紙の質や大きさなどの時代的特色は、書を見てゆく上での参考にしてほしい。

おしまいに強調しておきたい点がある。それは、和紙というものの世界的にもすぐれた特色は、なんといってもその寿命の長さにある。たとえ千年近く昔のものでも、保存さえよければ、作ったときとまったく変わらないように見える。紙を劣化させるのは紫外線やムレで、日焼けして変色した紙が元に戻ることはない。ましてや、現代の薬品などが加えられているパルプ紙の寿命がごく短いのは当然の話である。中性紙などは別としても、手元にのこる昭和の安価な紙などは、僅か数十年前に作られたものなのに、もうとっくに茶色い粉になっている。

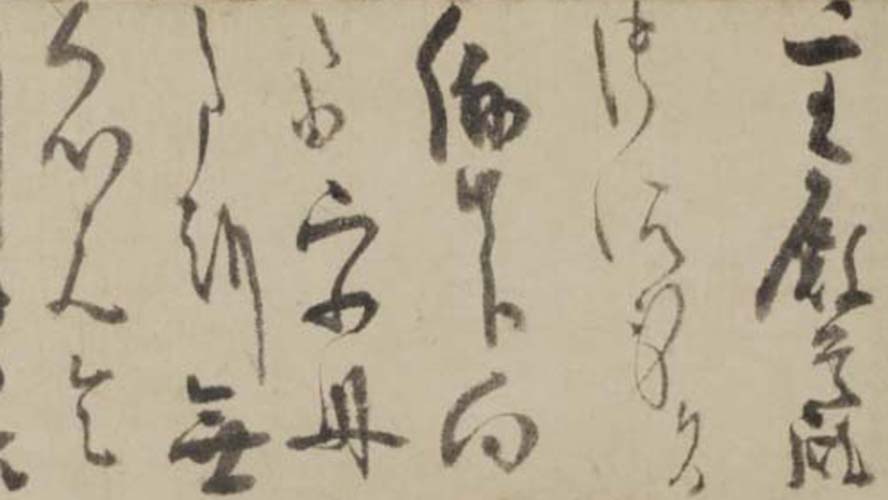

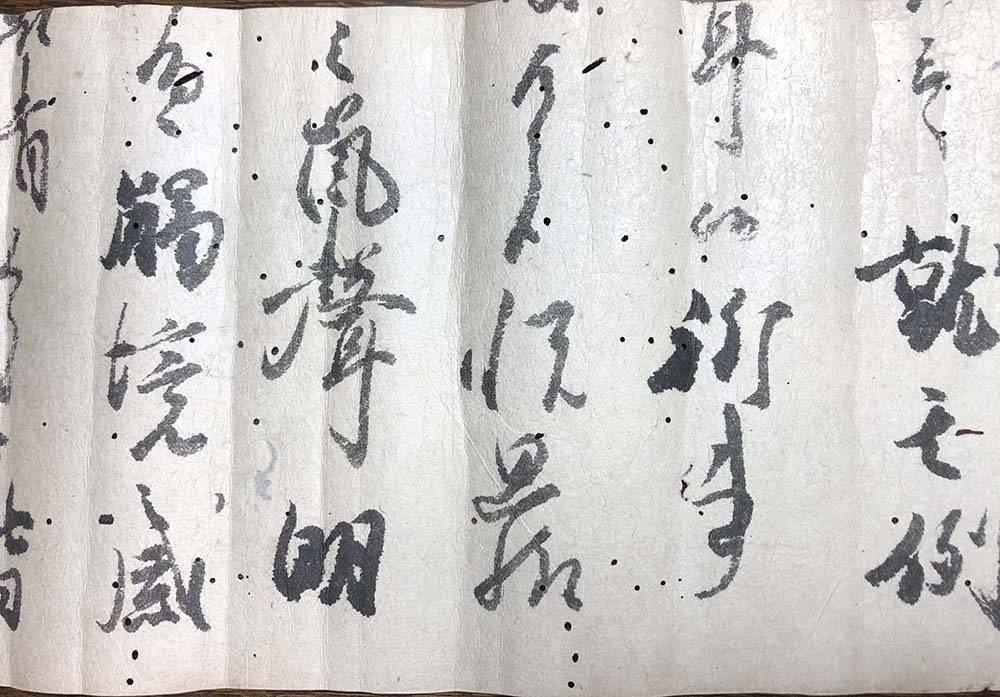

それに比べると、平安時代末期から近年まで、寺院の庫裏に眠っていたと思しき文書の紙背に書かれた手紙などを見ると、つい先ほど書いたばかりと言われても信じてしまうほど、きれいである(図)。和紙という文化は世界に冠たる希有なものであることはまちがいない。だいいち数百年以上も前に書かれた、手紙などが(巷間に溢れているとまでは言わぬまでも)古書画屋で容易にわれわれの手に入るのである。

手紙の書風や、花押の形などから、藤原忠通(1097~1164)の書状と推定される。

裏表にわたり、平安末期の別な書風で「十一面観音法」が書写されている。

これはその紙背文書(部分)。三井寺(滋賀県)に伝来したという(架蔵)。

花押《かおう》と印判《いんばん》。

手紙は末尾に日付、差出所、宛所が書かれるのを常とする。しかし、来簡をもたらした使者を待たせておいたまま、即座に返事を書くことができれば、使者は往復に手紙を運べるので合理的である。そのようなときは使者がその日のうちに帰ることができるならば宛所や日付は不必要だから、省略されることになる。「即刻」「乃刻《ないこく》」などとも書かれる。下位の者に出す返事などでは、宛所だけが書かれ、差出所すら省略してしまう。

署名は日付の下が定位置である。さらに署名の下に本人である証として花押を書く。花押は書き判とも言い、印を捺すのと同値であるが、江戸時代の知識人(皇族、公家、僧侶、文化人など)はもっぱら花押を用いた。しかし、戦国大名や、将軍などは花押のほかに印判を用いることも多く、権威を表す内容のものにはしきりに印が用いられた。

また、印の色には朱印と黒印とがあった。朱印はあらたまった正式な文書に、黒印はわりと日常的な文書に、と使い分けられていた。たとえば、藩主の代替わりを将軍が許すといった文書には朱印が、季節などの贈答への礼状には黒印がもっぱら用いられるという具合に。

ところで、現在でも内閣の閣僚らの名簿に署名する際には、筆での署名と花押が用いられ、印判は用いられない。ところが、銀行などではまだ印章が使われているなどは、日本が〈ハンコ社会〉であると言われる所以である。

以下は余談である。近年、「遺言においての花押は無効」という判決が出たことを新聞などが報じた。花押はあくまで歴史の産物として重要ではあるが、いま、筆で書かれた花押の真贋などを判別することは至難のわざなのかも知れない。西欧のようにアルファベットをペン書きするのとは違う、判断のむつかしさを伴うのだろう。花押は文書の真贋鑑定をする上での重要な、しかしあくまで補助手段に過ぎない。

ところで、近世以前の身分社会においては、離れた身分間での意志疎通などはなかったと考えてよいが、近接した階級間ではそれはあり得た。たとえば、摂関家の当主近衛信尹(1565~1614)に宛てた戦国武将古田織部(1544~1615)の書簡が複数、京都・陽明文庫にのこされている。これらはみな、直接に下(織部)から上(信尹)に書くことは礼を欠くので、家礼《かれい》(摂関家に仕える者)などに宛てて、主人への披露を願う。そのような場合、形式上という面もあろうが、文末に「ご披露を頼みます」という意を書き添えることによって敬意を表しており、これらを披露状《ひろうじょう》と呼んでいる。丁寧な書き方に属するものである。

また、身分の上の者が下に返事をする場合など、それが特に親しい間柄であり、とくに手近なところに料紙のないような場合には、来簡の当該部分の余白に直接返事を小さく書き込んで、待たせておいた使者に托して返信とする場合がある。これを勘返状《かんぺんじょう》という。これは現在では、さしずめ、来た電子メールを利用して、返信を書きこんで返すのと同様なものだろう。