増田 孝(ますだ・たかし)

1948年生まれ。東京教育大学卒業。博士(文学)。愛知文教大学教授、学長を経て、現在、愛知東邦大学客員教授。公益財団法人永青文庫評議員。テレビ東京「開運!なんでも鑑定団」鑑定士。

主な著書に『光悦の手紙』(河出書房、1980年)、『茶人の書』(文献出版、1985年)、『書の真贋を推理する』(東京堂出版、2004年)、『古文書・手紙の読み方』(東京堂出版、2007年)、『書は語る 書と語る 武将・文人たちの手紙を読む』(風媒社、2010年)、『本阿弥光悦 人と芸術』(東京堂出版、2010年)、『イチからわかる 古文書の読み方・楽しみ方』(成美堂出版、2024年)、“Letters from Japan’s Sixteenth and Seventeenth Centuries”(Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley, 2022)など。

第27回 [コラム]「曾」から「そ」へ

今回は仮名の「そ」が書かれ始めたころの字体について、少々気づいたことがあるので書いておきたい。

初期の仮名を指す「万葉仮名」という語が、『万葉集』にちなむものであることはよく知られている。しかしながら、原初の『万葉集』がどのような書体だったかという点になると皆目わからない。いま『万葉集』の原本が遺っていないからである。だから、万葉仮名は、いま正倉院にある2通の「万葉仮名文書」(8世紀半ば、写経所関係の書類の紙背文書として遺されている)と称する文書などから類推するほかはない状況である。「万葉仮名文書」を書として見ると、まだ連綿の未発達な独草体である。

万葉仮名から草仮名への移行は、当然のことながら、中国における隷書の草体化(草隷)とは無関係だった。海彼ではすでに東晋の時代に隷書から生まれた草隷とよばれる書体が行われていた。東晋時代の書の名人王羲之の名は、『万葉集』時代の日本の知識人にもすでに伝わっていた(注1)。

一方、日本では9世紀から10世紀にかけて、万葉仮名から草仮名へと移行したわけであり、それが後の仮名(変体仮名・平仮名)へと独自の道を辿って発達した。もちろん仮名の一部に漢字の草書体に類似するものはあるにしても、それらが漢字の草書体を摸したものなのか、否かについての検証はなかなか容易ではなかろう。

万葉仮名を急いで書こうとすることによって、おのずから字形はくずされ、省筆も進み、連綿体が発生すると考えられる。藤原有年が貞観9年(867)に書いた『有年申文《ありとしもうしぶみ》』(東京国立博物館蔵)にももちろんのこと、さらにその100年後に没した小野道風(966年没)の仮名(江戸時代中期に板行された『集古浪華帖《しゅうこなにわじょう》』による)においてもまだ発達した連綿は見られない。

平安初期の仮名遺墨が少ないために、このころのことはおのずから推論の域を出ない。仮名が徐々に洗練の度を増し、流麗な仮名美の極致ともいえる〈平安古筆〉に見るように磨き上げられるのはおよそ11世紀前半の頃と考えてよい。

現存する平安古筆はほとんどが写本であるゆえに、書かれた年代をつかむことは難しい。しかし、ともかくも言えることは、これら優美な仮名書誕生の背景には、当時隆盛をきわめた女流文学が大きく貢献したはずである。また、仮名は女性が用いるばかりではない。男性にとっても、和歌や女性にあてた消息において優美さを競ったことはまちがいないのである。

○

「そ」の①

「そ」の②

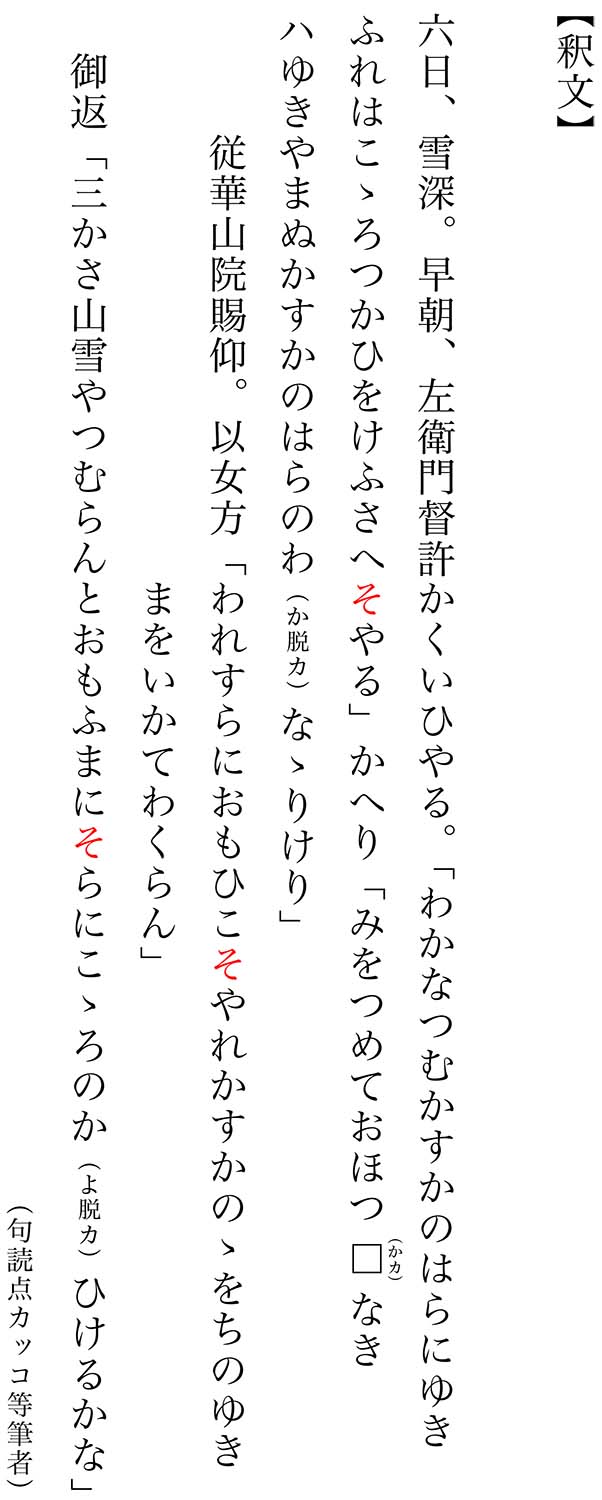

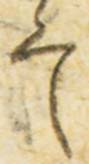

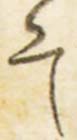

さて、ここにとりあげるのは仮名の「そ」の書き方についてである。「そ」の①(図1)の字母が「曾」であること、またよく似た「そ」の②(図2)の字母も同じであることは周知の事実であり、このようなひとつの字母から複数の仮名が生まれた文字はいくつもある。

時代は11世紀初頭。このころ、「曾」から、「そ」の①や「そ」の②が生まれたようなのである。後世「三蹟」のひとりに数えられる藤原行成(972~1027)と同時代に生きた藤原道長(966~1028)の自筆の日記(『御堂関白記』)(注2)は、今も京都の陽明文庫に蔵されている。1000年以上前の公家の自筆日記が今なお良好な状態で見られることはまさに奇蹟に近い。

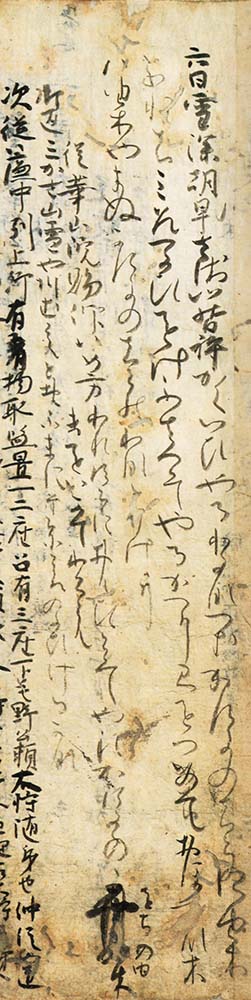

その『御堂関白記』の寛弘元年(1004)2月6日の裏書には、道長が仮名で自作の歌を書いた箇所がある(図3)。これは道長39歳の仮名である。

藤原道長『御堂関白記』

寛弘元年二月六日条

(陽明文庫蔵 縦33.0cm)

図版出典:『書の至宝』183頁

(2006年 東京国立博物館)

「そ」は赤字で示し、

図3より該当の文字を下に抜き出した。

ここに書かれるいくつかの「そ」から知られるのは、「そ」の形成過程において、じつは後世にあまり見ることのないような形の「そ」を、道長がなんと同一の紙面の中で遣《つか》っていたということである。これ以降も「そ」の①や「そ」の②は使用頻度が高かったからなのか、それに比べると「そ」の③(図4)は「そ」の①にも「そ」の②にもなり得る過渡期的書体だったからか、ともかくほかにはこうした例が管見に入ることはなかった。

「そ」の③

(注1)『万葉集』には、「羲之」を「てし(手師=書の先生)」と読む「戯訓」がある。

(注2)国宝。2013年にユネスコ記憶遺産に登録された。自筆本14巻、古写本12巻。世界最古の自筆日記とされる。