増田 孝(ますだ・たかし)

1948年生まれ。東京教育大学卒業。博士(文学)。愛知文教大学教授、学長を経て、現在、愛知東邦大学客員教授。公益財団法人永青文庫評議員。テレビ東京「開運!なんでも鑑定団」鑑定士。

主な著書に『光悦の手紙』(河出書房、1980年)、『茶人の書』(文献出版、1985年)、『書の真贋を推理する』(東京堂出版、2004年)、『古文書・手紙の読み方』(東京堂出版、2007年)、『書は語る 書と語る 武将・文人たちの手紙を読む』(風媒社、2010年)、『本阿弥光悦 人と芸術』(東京堂出版、2010年)、『イチからわかる 古文書の読み方・楽しみ方』(成美堂出版、2024年)、“Letters from Japan’s Sixteenth and Seventeenth Centuries”(Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley, 2022)など。

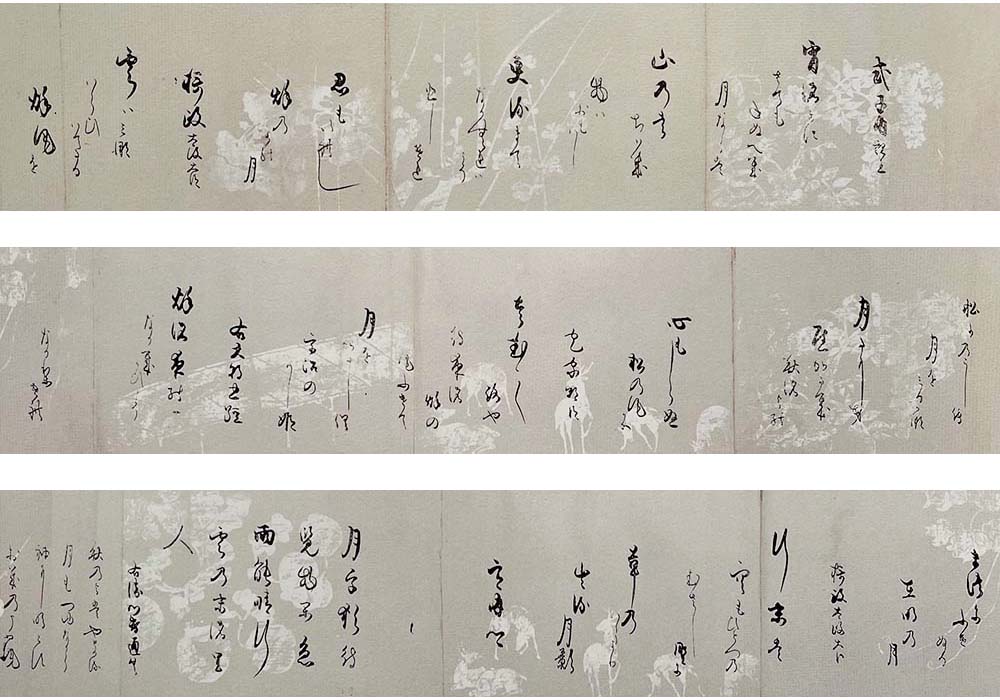

第24回 光悦様の形成(中の二) 新古今和歌抄月詠和歌巻を中心に(承前)

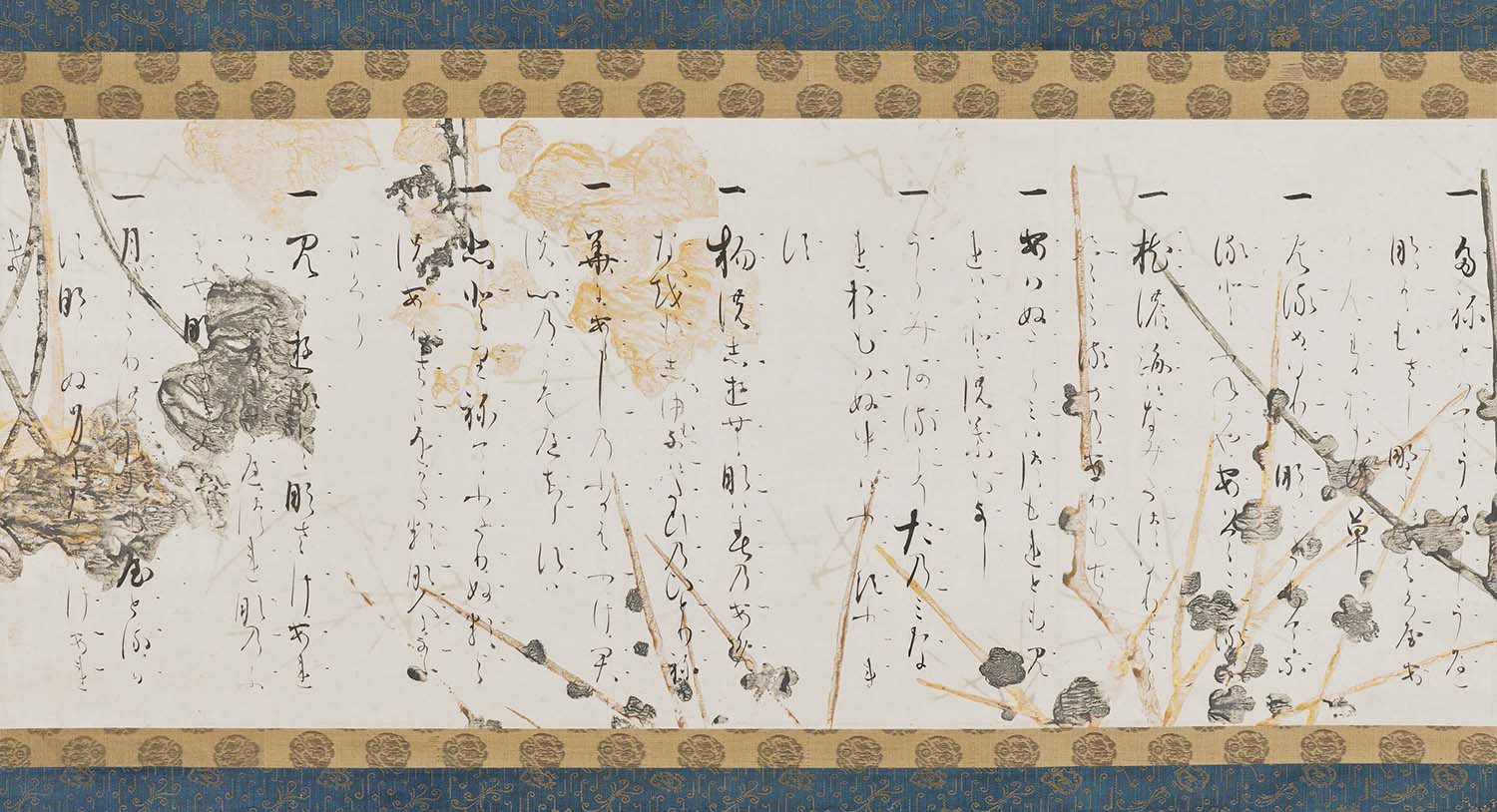

では、光悦の「月詠和歌巻」(図1、※前回の画像を再掲載)の時期をいつ頃と考えたらよいだろうか。これについてあらためて光悦の書から考えてみたいと思う。多種多様な、光悦の名の冠せられる和歌巻類は、書風の面からいっても渾沌としているかに見える。これらの中から、あえて木版の版下である「月詠和歌巻」の書に注目する必要を私は感じている。

○

(大東急記念文庫蔵 35.0×490.0 cm)

図版出典:尾形光琳生誕350周年記念『大琳派展』図録53頁 東京国立博物館 2008年10月

「月詠和歌巻」(大東急記念文庫)からは、様式的に完成した光悦の書の姿をじつに端的に見てとることができる。というより、むしろ光悦書の様式的特徴が強調されているようにも見えるのである。しかし、残念ながら、本巻の制作年次についての史料が存在しないこと、先述のとおり。

ここに見る光悦の書風を考察する前提としての、唐紙の使われ方について書いておきたい。

この一巻は、10枚の唐紙から成り立つ。そして、これは管見に入った、唯一の完全な一巻である。すべてが白色の胡粉で具引きされる。当時、多様な色彩のあったであろう唐紙の中で、全体が白一色のみであることは、「清楚さ」と「豪華さ」とを併せ持つ色彩的効果が考えられる。

具引地に摺られる文様はまた日本的である。ここに見える質的な高さは、偏に受容者側に応えるものでもあったはずだから、制作者(集団)の美意識がそこに結実したものであると考えてもよさそうである。しかし、図柄だけを取り出せば、けっして進んだ技法によるものとのみ見ることのできないような、素朴さもここにはある。

光悦は、この料紙に摺る書の版下(活字ではなく、雕版〈精版〉)の揮毫依頼に応えたのである。その素材としては『新古今和歌集』(秋部上)から、月を詠じた連続する9首だった。この依頼の選歌というのが、依頼者側からのものであろうと考えるのが自然である。古歌を揮毫するにあたっての取捨選択などはなされていないという点からは、依頼者の「好み」といった「嗜好」や「選歌の態度」といったものの反映は見られないというべきで、そうした点から言えるのは、「月詠和歌巻」は、文学的な観点から選ばれた歌ではなく、あくまで書を鑑賞する目的で作られた書「作品」だったのだろうということである。

光悦和歌巻や光悦色紙、団扇などには光悦自作の和歌などはひとつもなく、すべて古歌のみであることや、光悦自身が和歌や発句を作ることにあまり堪能ではなく、また関心も薄かったらしいことを思うにつけ、光悦和歌巻の類いがすべて古歌であることは首肯できるし、光悦としてはあくまでも書家としての立場だったといえる。要するに、光悦は注文に応じて古歌を揮毫しただけというふうに考えられる。

○

ここで、あらためて「月詠和歌巻」一巻の構成を見ておきたい。これらは10枚の料紙から成り立っている。時代経過に応じた剥落などもあって、文様には判然としないところもあるが、下絵の配列は次のようになっている。ただし、私の附した各紙の図柄名について、詳細は不案内なので、誤りがあればご教示いただきたい。

第1紙 植物(藤の花房)

第2紙 植物(遣梅)

第3紙 植物(籬に菊)

第4紙 植物(藤の花房)

第5紙 動物(鹿)

第6紙 景色(橋)

第7紙 植物(蔦か)

第8紙 動物(鹿)

第9紙 植物(植物)

第10紙 植物(鎗梅)

ここから、巻子の成り立つ手順を、私は次の(1)~(3)のように推察している。すなわち、

(1)巻子として仕立てられる前の各料紙は、それぞれ単独の、文様が摺られた一枚ものだった可能性が大きい。

(2)次に、各料紙を繋ぐにあたっては、それぞれに摺られた文様相互の連続性、関連性などは一切考慮されず、無造作(無秩序)になされた。

(3)上のように、まず唐紙を繋ぎ一巻の料紙が作られ、そのあとに雕版の書を摺りあげた。

ここで各料紙の大きさを考えてみると、まず第1紙から第9紙まではほぼ同寸法。これらはいずれも完全な一枚が繋がれている。しかし、末尾の第10紙だけは、およそ半分の幅しかない。したがって図柄の切断が見られる。このようにして作られた料紙に、和歌9首が摺られるという順である。

和歌は次のとおり。

第1首「式子内親王 宵のまに……物ハおもハし」

第2首「更るまてなかむれはこそ……秋のよの月」

第3首「摂政太政大臣 雲ハミな……月をミるかな」

第4首「月たにも慰かたき……松の風かな」

第5首「定家朝臣 さむしろや……宇治のハし姫」

第6首「右大将忠経 秋の夜の……在明の月」

第7首「摂政太政大臣 行末は……出る月影」

第8首「宮内卿 月を猶……末の里人」

第9首「右衛門督通具 秋のミは……おきのうハ風」

巻末の一紙だけがおよそ半分に切られているのは、巻頭に設けたおよそ半分の余白を巻末で収め、帳尻を合わせる必要があるからと私は考えている。

こうすることによって、第1首めから第8首めまでの和歌の摺り方で、すべての歌の中ほどに継ぎ目が来るので、一首の歌が唐紙二枚にわたって摺られることとなる。そうするために敢えて巻頭の紙半分を余白にしてずらせたのであろう。結果として各歌はすべて二紙にわたる形となっている。

このように、和歌一首をあえて二紙にわたらせることにより、(もし、これらが色違いの料紙であるのならいっそう)あたかも桃山期の能装束などに流行した「片身替わり」的な効果を持つことになった(図2)。

(東京国立博物館蔵 安土桃山時代~江戸時代)

図版出典:ColBase

○

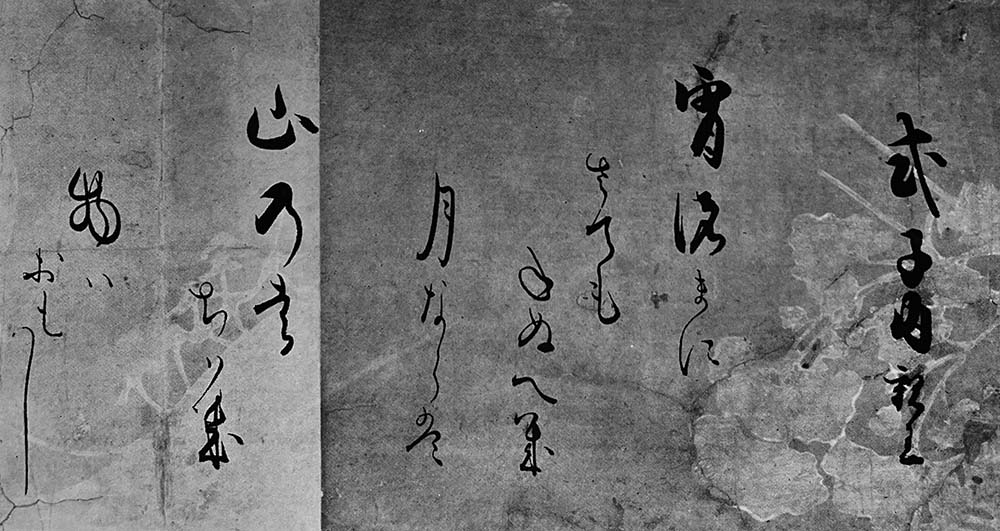

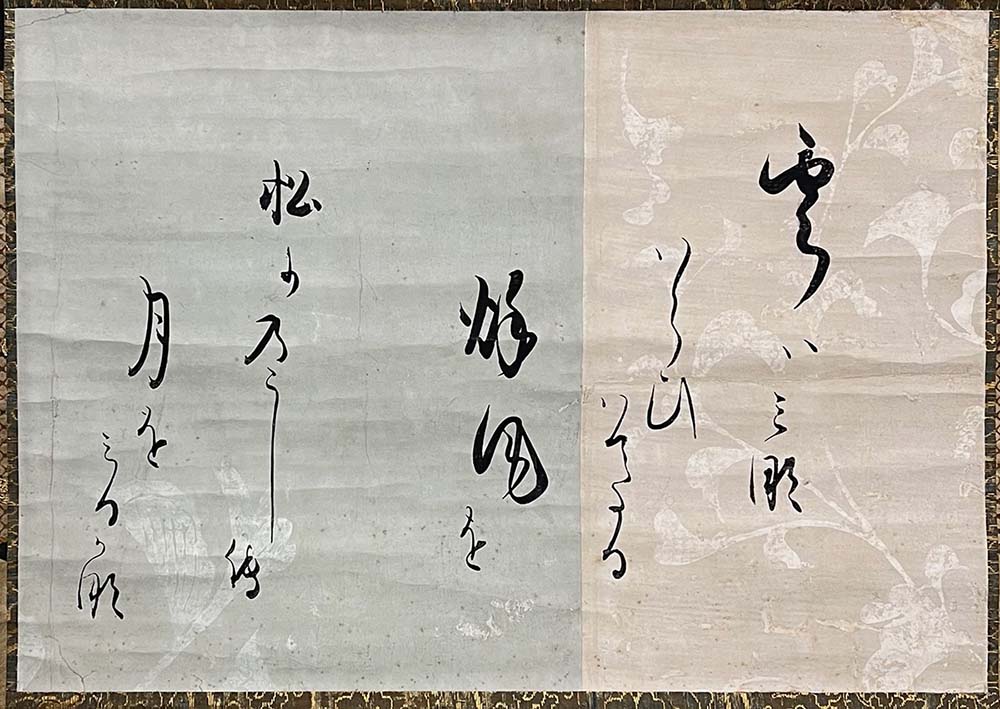

ここで大東急本以外の、「月詠和歌巻」の「別本」とよぶべき断簡をご紹介したい。もともと「月詠和歌巻」は木版本であるから、複数存在することが自然だと思われるけれど、これまでに管見に入ったものは次の2点くらいである。

(1)「式子内親王 宵のまに……物ハおもハし」(図3)

(2)「雲ハミな……月をミるかな」(図4)

(東京国立博物館蔵)

図版出典:創立100年記念特別展『琳派』図録83図 東京国立博物館 1972年10月

(架蔵 30.3×53.3cm)

2点の料紙について。

(1)は、図録の解説には「薄鈍《うすにび》・黄の具を引いた料紙」(「薄鈍」とは「薄い灰色」※筆者注)であると記されているが、掲載図版がモノクロームであるため、料紙の色についてはこの記載によって述べる。用いられる二色の唐紙がほぼ真ん中で繋げられていることは大東急本と同様である。

(2)は、白色と薄藍色である。下絵の植物文様は、色、図柄ともに大東急本、あるいは(1)とも異なるものである。しかし、唐紙の文様は同一のものであって、(1)(2)ともに、大東急本と同じ工房で作られた月詠和歌巻の、これらは色違いの断簡と見ることができる。

(1)~(3)ともに、唐紙の色や文様は異なるけれども、これらの料紙はすべてが同一工房の制作に係るものとして存在したと考えてよかろう。

ここで2点の和歌書について考えてみたい。

(1)の和歌は大東急本の第1首めと同じく「式子内親王」。9行にわたって葦手書きされている。歌人名を含めた各行の書の配置においては、すべての文字の位置関係は大東急本と一致する。

(2)の和歌が大東急本と異なるところは、和歌本文は完全に同版でありながら、歌人名「摂政太政大臣」が見えないのは、おそらくこの部分が表具に際して切り取られたことが考えられる。

このように(1)(2)ともに、彩色や文様が、同一技法でありながらも大東急本とは異なるものであること、にもかかわらず、和歌書は同一版によると見てよいことが確認できる。

ここに附言するなら、書は、雕版の同一版下から摺られたものであって、木活字ではないことからすると、いわゆる「古活字本」であるという嵯峨本の定義からは外れていると見なければならない。唐紙料紙の文様だけが嵯峨本と酷似するものということになるだろうか。

○

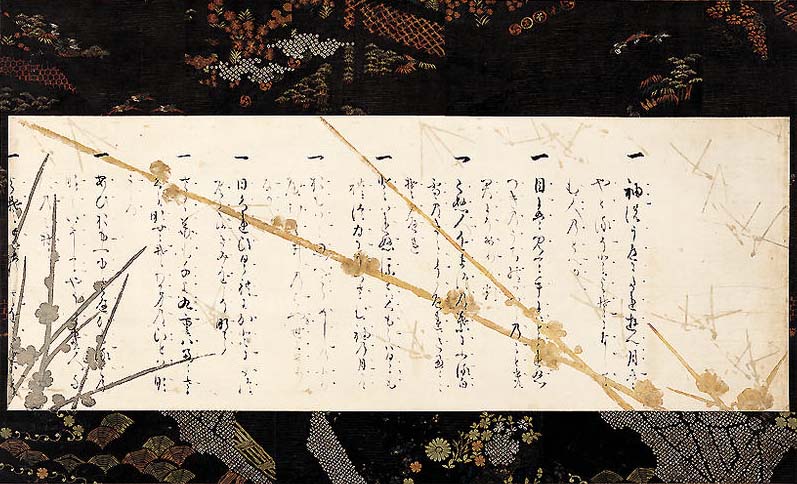

ここであらためて、「月詠和歌巻」の制作時期を絞り込むにあたって参考にすべきものがある。そのひとつが角倉素庵(1571~1632)筆の「隆達節小歌巻」である。現在、これらは断簡となっているけれども、もとはこれは一巻であったことが考えられる。高三隆達(1527~1611)の小歌を、角倉素庵が揮毫している。素庵は光悦様を能くしたひとりである。これらは「伝」素庵筆などと称することもあるが、私はこれを角倉素庵の書と認め、光悦の筆跡ではないと考えている。

白の具引きの料紙には、雲英摺りではなく金銀泥をふんだんに用いた下絵が摺られていていっそう豪華なものとなっている。これを「月詠和歌巻」と比較検討してみたい。「隆達節小歌巻」に摺られる文様は、次のようである。

(1)「槍梅」(図5)

(2)「槍梅と蔦」(図6)

(3)「竹」(図7)

(MIHO MUSEUM蔵)

図版出典:MIHO MUSEUM ホームページ

(東京国立博物館蔵)

図版出典:ColBase

(京都民芸館蔵)

図版出典:日本美術絵画全集 第14巻『俵屋宗達』(集英社 1976年5月)

あらためて、文様の摺り方に注目したいと思う。これらのモチーフには「月詠和歌巻」のそれに類似したもの、すなわち「槍梅」と「蔦」とがある。しかし両者には相違点もある。紙面を追って、文様が上下左右に位置を変えて摺られ、また、異なるモチーフでありながら、文様が相互に呼応するように紙面展開が工夫されている点である。

金銀泥による梅枝が画面展開に沿って上方へ長々と伸び、その先端近くの下部には銀泥を用いた花をつけた短い枝が数本見える。これは絵画的構成に優れたものである。枝の先端はいったん紙面から飛び出している。紙面下部を中心に、金銀泥による短めの梅枝が繁茂し、上部には金泥と銀泥とを分けて蔦の葉が描かれる。葉は上部から中程へと移るとともに葉柄が現れる。文様が相互に紙面を埋めている。

こういったダイナミックに連続する紙面展開が企図されているのである。画面をわたって推移する文様の構成は、単独の料紙を繋ぐことによってではなく、加工前に料紙を繋ぎ、そこに下絵の文様を摺るという順序を考えなくては作ることが難しい。

ここには、一巻を作るにあたり、〈雲英摺り文様の単独料紙を無作為に繋いでそこに和歌を摺る〉という素朴な技法から、〈あらかじめ繋いで紙面展開を考慮した下絵を持つ巻子に小歌を揮毫する〉方法へと進化が見られるわけである。

ここで押さえておくべき点は、「隆達節小歌巻」の巻末には、隆達自身が「慶長十年九月日 自庵 隆(花押)」という奥書を記していることである。本書の成立が慶長10年(1605)であることにより、さらにこれより未熟さを持っていた「月詠和歌巻」の成立の時期は、ここからさらに数年ほど遡るもの見ることができるなら、「月詠和歌巻」が作られたのは慶長5年(1600)頃と見て、矛盾は生じないであろう。

(次回に続く)