増田 孝(ますだ・たかし)

1948年生まれ。東京教育大学卒業。博士(文学)。愛知文教大学教授、学長を経て、現在、愛知東邦大学客員教授。公益財団法人永青文庫評議員。テレビ東京「開運!なんでも鑑定団」鑑定士。

主な著書に『光悦の手紙』(河出書房、1980年)、『茶人の書』(文献出版、1985年)、『書の真贋を推理する』(東京堂出版、2004年)、『古文書・手紙の読み方』(東京堂出版、2007年)、『書は語る 書と語る 武将・文人たちの手紙を読む』(風媒社、2010年)、『本阿弥光悦 人と芸術』(東京堂出版、2010年)、『イチからわかる 古文書の読み方・楽しみ方』(成美堂出版、2024年)、“Letters from Japan’s Sixteenth and Seventeenth Centuries”(Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley, 2022)など。

第23回 光悦様の形成(中の一) 新古今和歌抄月詠和歌巻を中心に

前回は光悦様がいかにして形成されたかについて、内部徴証から執筆年次を推定できる光悦の手紙の書風を観察した。現存遺墨からわかるのは、天正から文禄期の光悦の書が大きく変貌した時期を、およそ慶長初年(元年~5年頃)に絞ることができるのではないかということである。

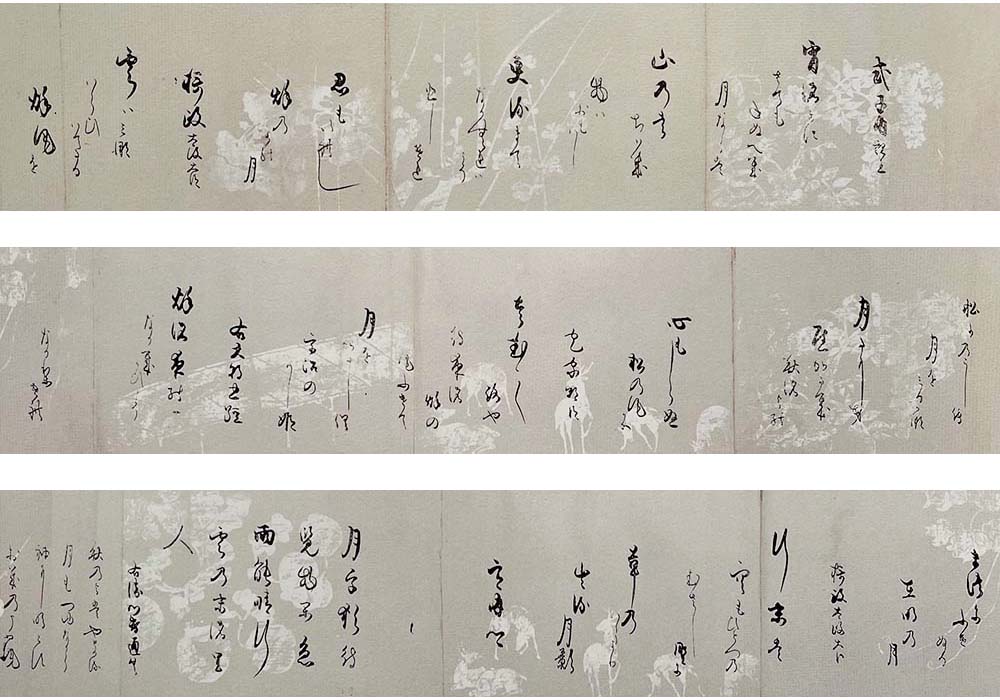

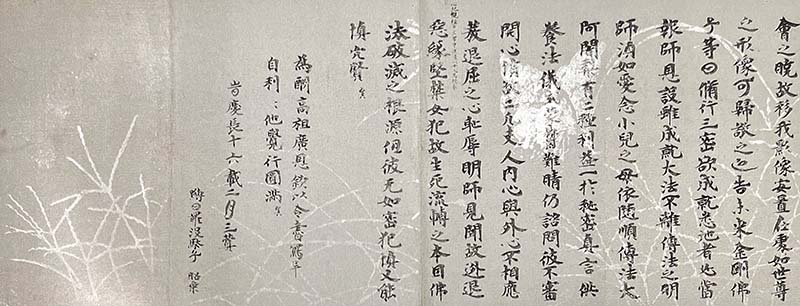

暫く視点を変えて、慶長年間(1596~1616)に流行したとみられる、料紙としての「唐紙《からかみ》」に書かれる「新古今和歌抄月詠和歌巻」(以下「月詠和歌巻」と略称)(図1)を取上げてみたいと思う。

(大東急記念文庫蔵 35.0×490.0 cm)

図版出典:尾形光琳生誕350周年記念『大琳派展』図録53頁 東京国立博物館 2008年10月

光悦様式の書風を持つ多数の和歌書(和歌巻およびその断簡、色紙、短冊、扇面など)のなかでも、「月詠和歌巻」は明らかに光悦自筆と認め得る、重要な和歌巻のひとつなのである。完全と思われる「月詠和歌巻」の一巻は大東急記念文庫に所蔵されており、そのほかに、断簡となった2点がこれまで管見に入っている。肉筆ではなく、木版本であることを考慮するなら、この残存量はけっして多いとは言えない。

ところで、この料紙には当時としては珍しく唐紙が用いられている。そして、和歌の版下は、板に彫られる雕《ちょう》版(整版)によるものであり、書の版は本阿弥光悦のものである。唐紙図柄の意匠は嵯峨本に通じるものであるけれど、こちらは木活字ではない。そのような「月詠和歌巻」と、角倉素庵の嵯峨本との関係については後に触れたいと思っている。

○

まず、揮毫用の「唐紙」が慶長年間を中心に復活し、盛行した事実から述べておきたい。

唐紙の歴史は古く、平安時代の料紙を考える上できわめて重要なものとされている。その名称のごとく、中国渡来の料紙であるが、いつごろ将来されたのか等、不明な点も少なくない。しかし、その料紙としての使用例の多さ、またその多様さという点から、「唐紙」が平安貴族の中国文化への憧れを象徴するものとして、また日本美術の素材として嗜好されていたかを見ることができる。

ところで、平安時代の書の研究者は少なくないけれども、料紙は「書の脇役」であるから、「あまり熱心に目を注がれていない」(宮島新一『日本の美術』No.430「唐紙と金銀泥下絵」86頁 至文堂 2002年3月)といわれた研究の現状には、やはり忸怩たる思いがある。

「唐紙」はその名の示す通り、中国の彩箋であり、日本にもたらされて、日本でも模倣され、以後、日本人の美意識を表すものへと変化していったと考えられる。このとき、「自分たちに合ったものだけを受け入れるのではなく、徹底的に受け入れてから、自らの好みに沿って変え」(宮島前掲書25頁)たのであろうという指摘は一考に値しよう。

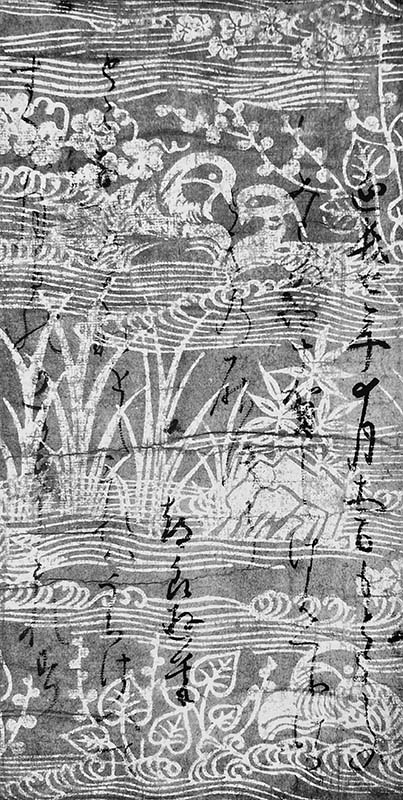

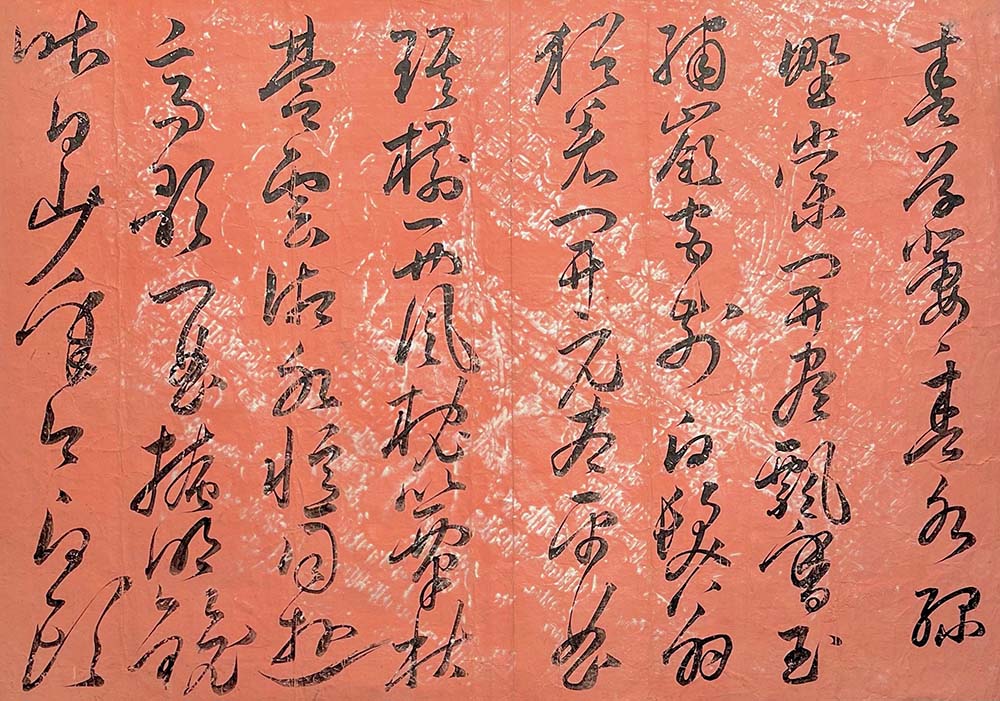

たしかに揮毫用料紙として見た場合の装飾性の強さや、「文様の密度が濃い」(宮島前掲書31頁)という観点からいえば、繊細な仮名書にはふさわしくないのではないかと感じられるような遺品も存在する。例えば、「拾遺抄切」(図2)などは墨書部分の剥落を考慮してもなお、文様がくっきりと際立って見え、相対的に書は力を失って見える。こうした極端な例は多くはないにせよ、存在する。「輸入された高価な唐紙に書かれた遺墨の大半は、『古今和歌集』もしくは『和漢朗詠集』などの和歌集である。料紙としての唐紙が、漢字の揮毫に適しているか、仮名の揮毫に適しているのかという点については、「『和漢朗詠集』にはふさわしいかもしれないが、考えてみれば少し奇妙」(宮島前掲書26頁)だともいわれる。

図版出典:『日本の美術』No.430 第46図 至文堂 2002年3月

しかし、当時の書の姿を見ればわかるように、『和漢朗詠集』などを見ても、仮名の中に混在する漢字は、いずれも本来漢字が持っていた、特有の力感やダイナミズムなどが捨象されて、仮名の連綿遊糸体に調和するような書に変貌している事実からすれば、平安古筆においては日本漢字も仮名と同等のものと見てさしつかえないのではないだろうか。

宮島が、「波文」に注目し、それが、天永3年(1112)ころとされる三十六人家集「朝忠集」(京都・本願寺)から、永治元年(1141)の「久能寺経」(化城喩品 静岡・鉄舟寺)を経て、長寛2~6年(1164~7)の「平家納経」に至る、約半世紀間における図柄の変化として指摘していることは興味深い(宮島前掲書28頁)。

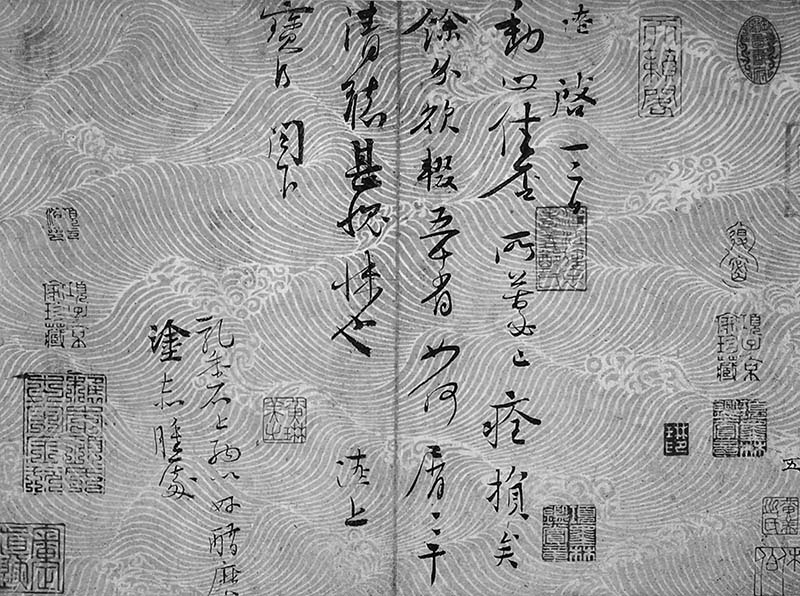

また、これら唐紙遺品が中国製造なのか、はたまた日本で作られたものなのかという点に関しては、にわかには決め難いとも書かれている。その理由として、この波文の料紙を用いた沈遼《しんりょう》(1032~85)の筆跡(図3)を紹介し、「いかにも日本風な模様の源が中国にあったことに驚くが、当時、盛んに日本の美術・工芸が中国へ輸出されてもいるので、一方的な源泉論は慎まなくてはならないだろう」(宮島前掲書同頁)という。要するに、これら唐紙の製造地を現存遺品から特定することの難しさが存在する。

図版出典:『日本の美術』No.430 第50図

○

ところが、平安期に盛んに用いられた唐紙は、鎌倉期を過ぎると、蝋箋などの例を除いては、その遺例はいったん姿を消すようである。その後、安土桃山時代に再び息を吹きかえす。といっても、平安期の唐紙とは非常に違ったものとして和製唐紙が作られたことに注目したい。

管見に入ったこの時期の唐紙流行の例を挙げる。

(1)慶長15年に没した中院通勝(1556~1610)筆の短冊(『古書画資料目録』16号 京都古書籍 2015年6月)(図4)

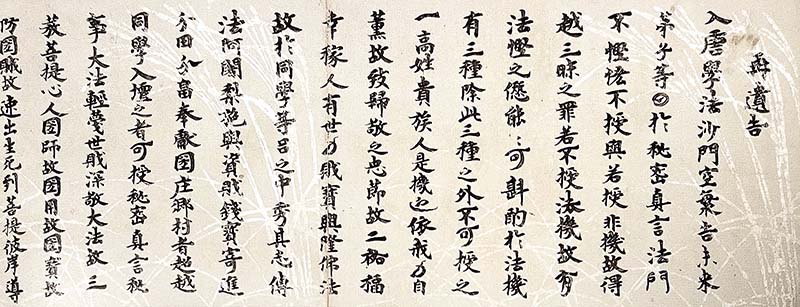

(2)「慶長十六年二月三日」の紀年のある式部卿昭乗(「式部卿」は松花堂昭乗の〈滝本坊〉に入る前の通称)筆「弘法大師再遺告」(『茶道文化研究』第4輯 口絵 今日庵文庫 1998年2月)(図5-1・5-2)

(3)また、紀年は見られないものの、明らかに慶長期の書風と判断される「詩書切」(図6)

(4)「雑筆往来」八十嶋道深筆(「慶長七年六月朔日 高橋善右衛門尉殿まいる」の紀年あり)(『日本書蹟大鑑』15巻 25図 講談社 1978年5月)

(5)「琵琶引」八十嶋道深筆(「慶長拾曆霜月六月廿七日 進上実季様人〻御中」の紀年あり)(『日本書蹟大鑑』15巻 26図)

などがある中で、(1)(2)(4)(5)に慶長年間の紀年があり、(3)もほぼ同時代の書と認められることに留意したい。これらの(復活)唐紙は意匠の面で平安期のものとはかなり趣を異にしている。(3)はいちめんに隈無く摺られている。これは後の嵯峨本の中にも見えるものである(これについては後述)。また、(1)(2)は「月詠和歌巻」に用いられた唐紙と近似した意匠である。

ここからは私の推測を述べる。中世に唐紙が途絶えてから料紙の下絵としてもっぱら行われたのが金銀泥による描下絵であったことに鑑みて、そういった時代を経たのちに復活した唐紙であるという点で、それまでの描下絵が唐紙の意匠に反映したことも考えられはしまいか。

図版出典:『古書画資料目録』16号 京都古書籍 2015年6月

図版出典:『茶道文化研究』第4輯 口絵 今日庵文庫 1998年2月

図版出典:『茶道文化研究』第4輯 口絵

(次回に続く)