増田 孝(ますだ・たかし)

1948年生まれ。東京教育大学卒業。博士(文学)。愛知文教大学教授、学長を経て、現在、愛知東邦大学客員教授。公益財団法人永青文庫評議員。テレビ東京「開運!なんでも鑑定団」鑑定士。

主な著書に『光悦の手紙』(河出書房、1980年)、『茶人の書』(文献出版、1985年)、『書の真贋を推理する』(東京堂出版、2004年)、『古文書・手紙の読み方』(東京堂出版、2007年)、『書は語る 書と語る 武将・文人たちの手紙を読む』(風媒社、2010年)、『本阿弥光悦 人と芸術』(東京堂出版、2010年)、『イチからわかる 古文書の読み方・楽しみ方』(成美堂出版、2024年)、“Letters from Japan’s Sixteenth and Seventeenth Centuries”(Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley, 2022)など。

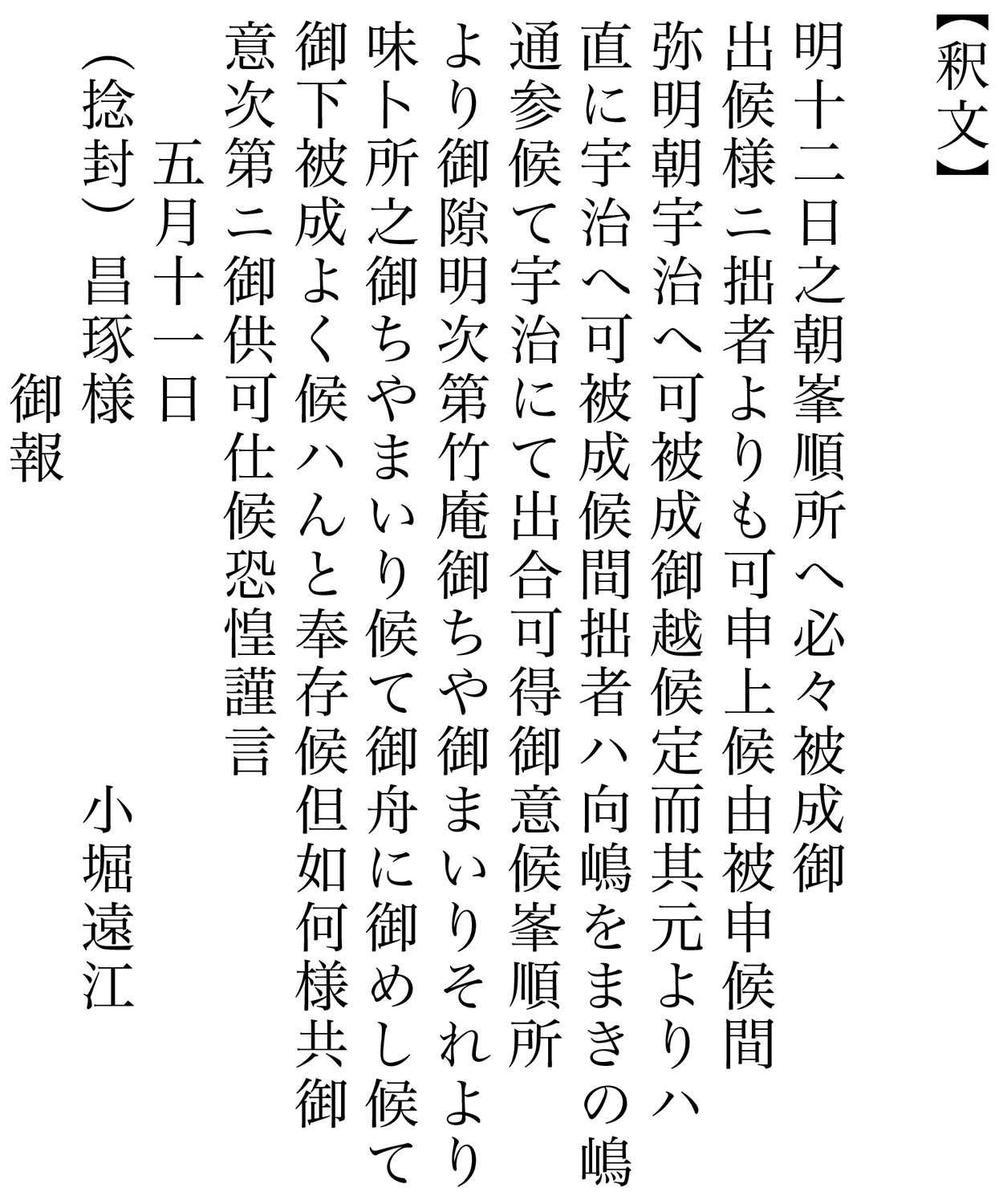

第14回 定家様のゆくえ(下) 定家様と小堀遠州

前回にひき続き、冷泉様の書について。

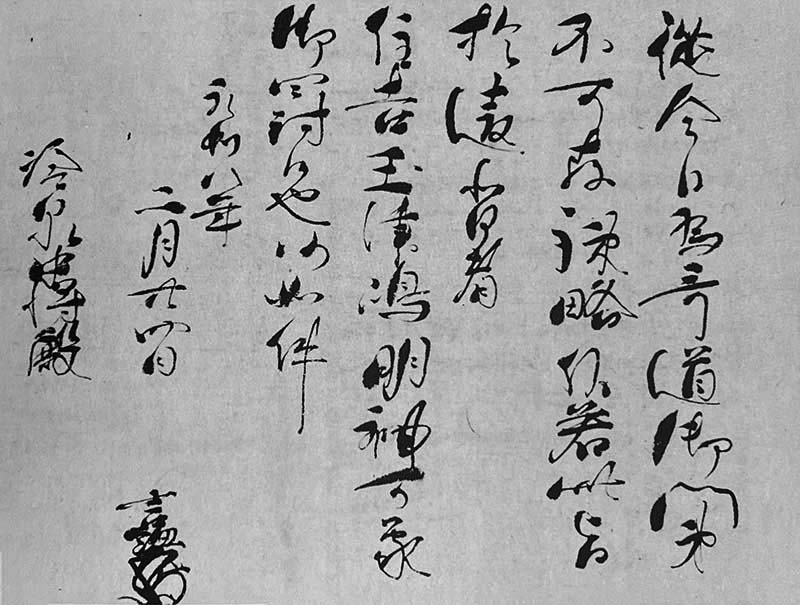

ここでもう一点。図1は江戸時代前期の公卿、山科言總《ときふさ》(1603~61)が書いた歌道入門誓詞である。これが冷泉様であることは明らかである。

「従今日為歌道御門弟不可存疎略若此旨於違背者住吉玉津島明神可蒙御罰候也仍如件 元和八年二月廿四日言總(花押)冷泉中将殿」

現代語になおすと「今日から歌道の門弟となったからには、疎略には思いません。もしこの旨に背いたならば、住吉・玉津島大明神の罰を蒙るでしょう」となる。

山科言總《ときふさ》 歌道入門誓詞

(冷泉家時雨亭文庫蔵 31.7×41.0cm)

図版出典:特別展『定家様』図録(1987年 五島美術館)

これを書いた元和8年(1622)には山科言総は20歳。冷泉家に提出されたであろうこの誓詞は、さいわいに現在まで保存されている。今これを書として眺めるなら、明らかに冷泉為頼の書を摸したものである。しかし、でき映えとなると、ややとつとつとして、けっして手慣れた書き方ではない。一種ぎごちなさが感じられる。あたかも眼前の手本を上手に臨模しようとした態度がほの見える。

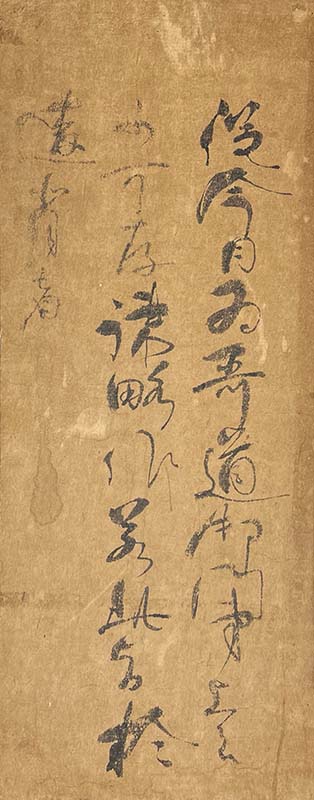

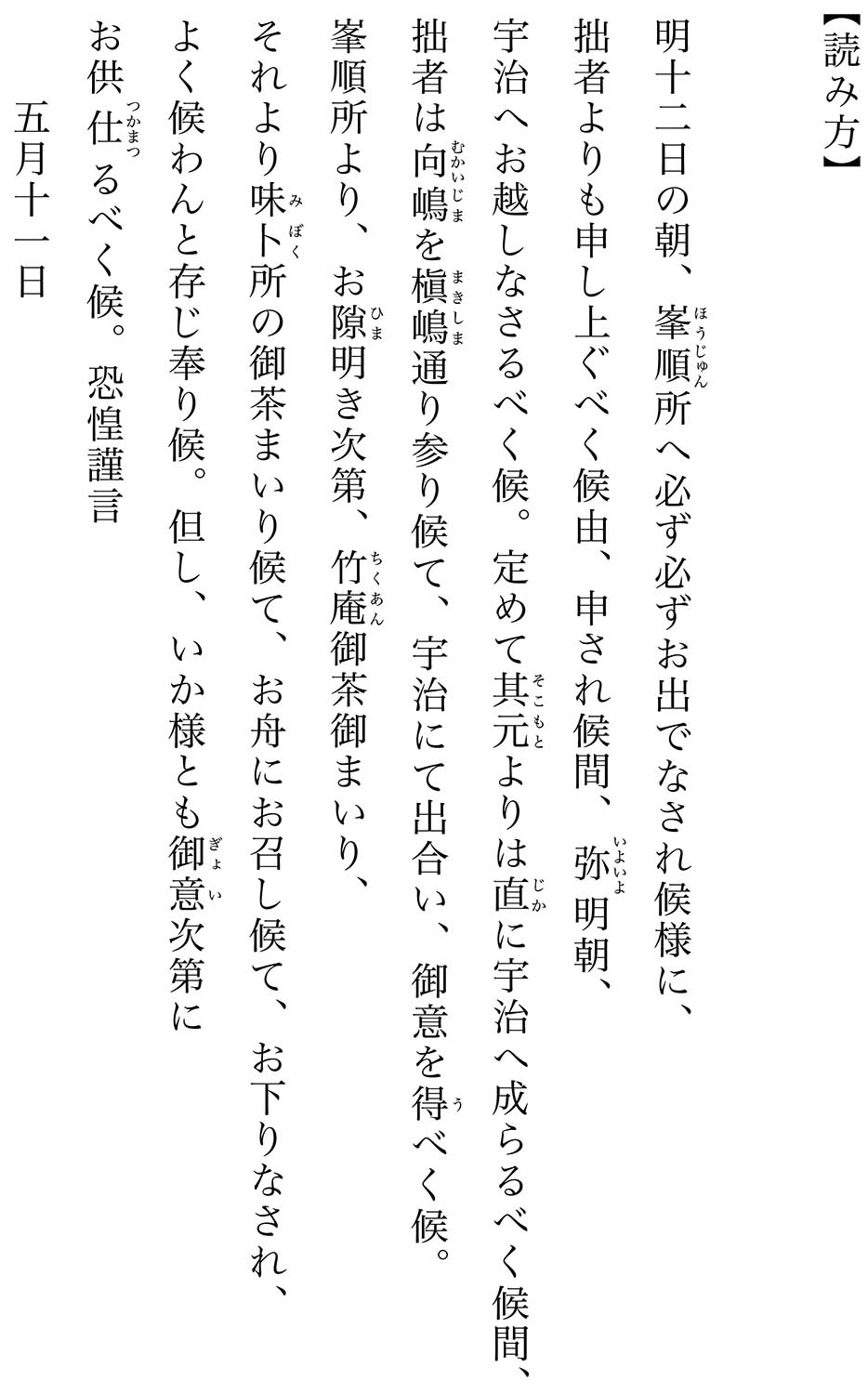

この冷泉様の書を、ほかの山科言總の書と比較してみよう。たとえば『短冊手鑑』(日本古典文学影印叢刊16 伏見宮家旧蔵)を繰ってみる。しかし、彼の和歌短冊(図2)は当時の通行体で書かれており、この誓詞のような冷泉様ではない。

山科言總 和歌短冊

図版出典:『短冊手鑑』

(日本古典文学影印叢刊16 伏見宮家旧蔵 1978年 日本古典文学会)

この誓詞の宛所が冷泉中将(為頼)となっていること。そして誓詞本文の書風が冷泉様であることも先述のとおり。この書は冷泉為頼(1576~1627)の書風に近似しているのである。右のことから、次のような結論が導かれる。

山科言總が冷泉家へ歌道の入門をするに際して、誓詞を差し出すことが求められたのである。おそらく、当時これは恒例となっていたのであろう。その際、為頼の書いた手本が与えられ、言總はそれを臨書して提出したのであろう。

さらにもういちど、その内容を前回述べたものと比べてみたい。かつて室町時代、為和のころの誓詞は、師自身が入門者に向かって、「弟子として疎略にはしない」旨を「住吉玉津島大明神」に誓い、それを「仍《よって》執達《しったつ》如件《くだんのごとし》」と宣言するものだった。このような、師が弟子に書き与えた誓詞は、当然のことながら入門者の家に伝えられることとなるわけで、冷泉家にはない。だから、後世、冷泉為村が買い戻したというわけなのである。

○

さて、室町~江戸時代中期の上冷泉家の当主は次の人々である。このうち、括弧内の人名は定家様(冷泉様)の書が未確認(おそらく書いていないか)の人である。

……(為富)─(為広)─ 為和 ─(為益)─ 為満 ─ 為頼 ─(為綱)

冷泉為和と為満との間にはおよそ1世紀近くの隔たりがある。

室町時代に為和が書いた誓詞と、為満・為頼のそれとを比べると、いわば誓いをたてる主体が転換しているのである。この現象がいつ起こったかはよくわからない。江戸期の山科言總は師に求められるまま、与えられた手本のとおり、可能な限り正確に臨模して提出したのであって、内容も入門者みずからが歌道精進を誓うものとなっている。

右の事柄を総合しつつ、前回(上)の図1をあらためて見ていただきたい。これは明らかに為満自身の筆跡であるけれど、これは為満自身の誓詞というわけではなく、某歌道入門者のための手本(の断簡)だと考えるのが自然であろう。

前回(上)の図1

冷泉為満 歌道入門誓詞の断簡(前半)

(架蔵 31.6×12.5cm)

一般的にみても、定家様・冷泉様というのは、書としてはいささか異風なものであるから、入門者にとってこれを習得することは容易なことでないはずである。その意味からも、師は手本を書き与えることが不可欠だったと思われる。さらにここで重要な点は、冷泉家において歌道を学ぶことと、冷泉様の書を学ぶこととはおよそ車の両輪と認識されていた点であろう。

さらにわかる点。山科言總は、これによっていわば入門試験をパスして冷泉家に入門することができたのだったが、しかし、冷泉様を書いたのも、いわば入門するための方便にすぎなかったかも知れず、生涯それを書き続けたというのでもないらしいのである。

ここで話題を転じたい。右同様に、冷泉為満・為頼父子に和歌と書を習い、極めて巧みにその冷泉様式を身につけたばかりでなく、のちにそれを基盤として、いっそう流麗で、瀟洒な書風を創りあげたのが江戸初期の茶人大名小堀遠州(1579~1647)である。

遠州は9歳のとき青蓮院尊朝親王に入門している(『華頂要略門主伝』天正15年6月2日条)。それが父新介のすすめによるものであることはいうまでもない。そしてそののちには、冷泉家に入門し和歌を学んでいる。その段階で定家様に接したと考えられる。これらのことが遠州の生涯の書を決定したように思われる。

遠州という人は生来の能書家であった。そのコレクション(『遠州遺物帳』)の中にもいくつかの定家の筆跡が見えることからすれば、これらをもとに定家の筆跡までさかのぼって学ぶこともしていたようである。

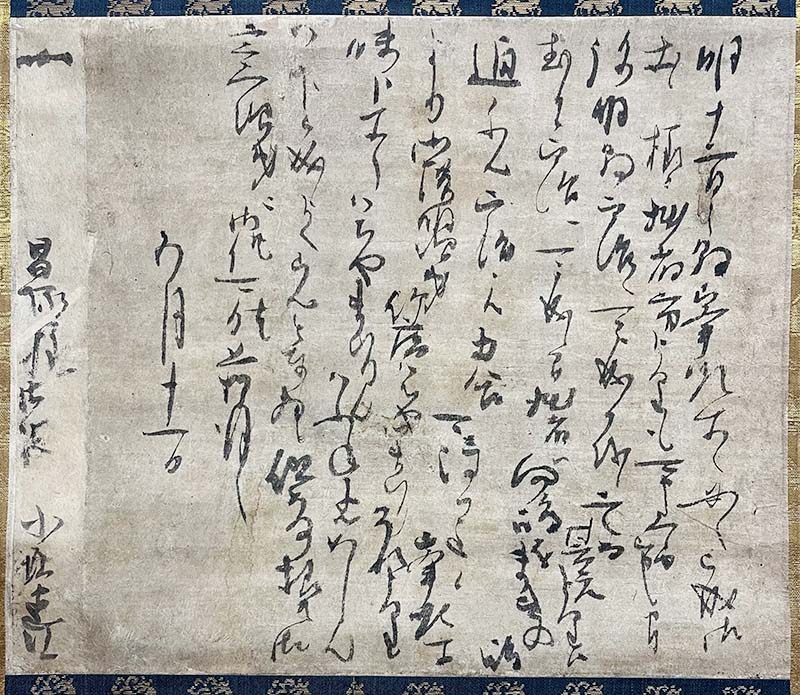

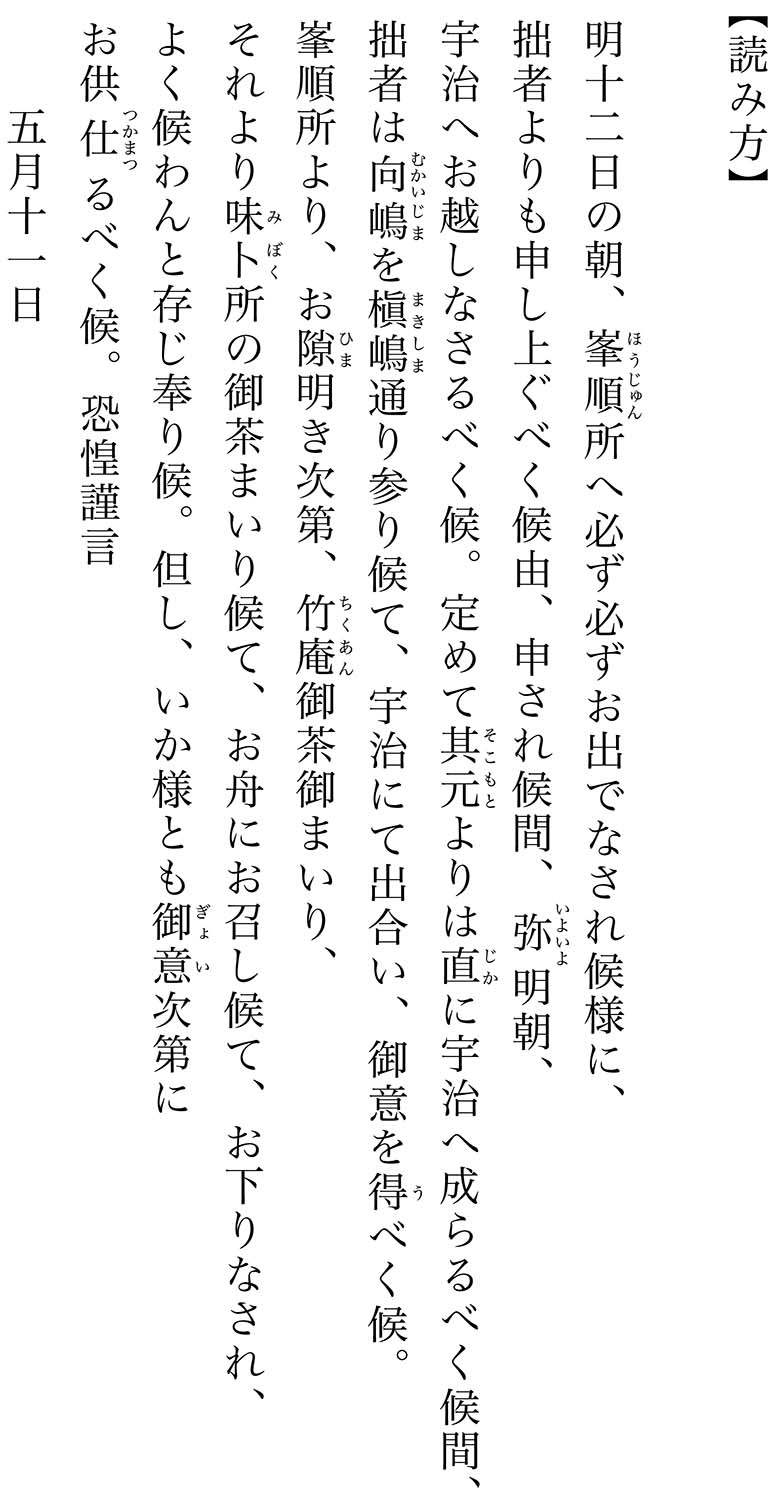

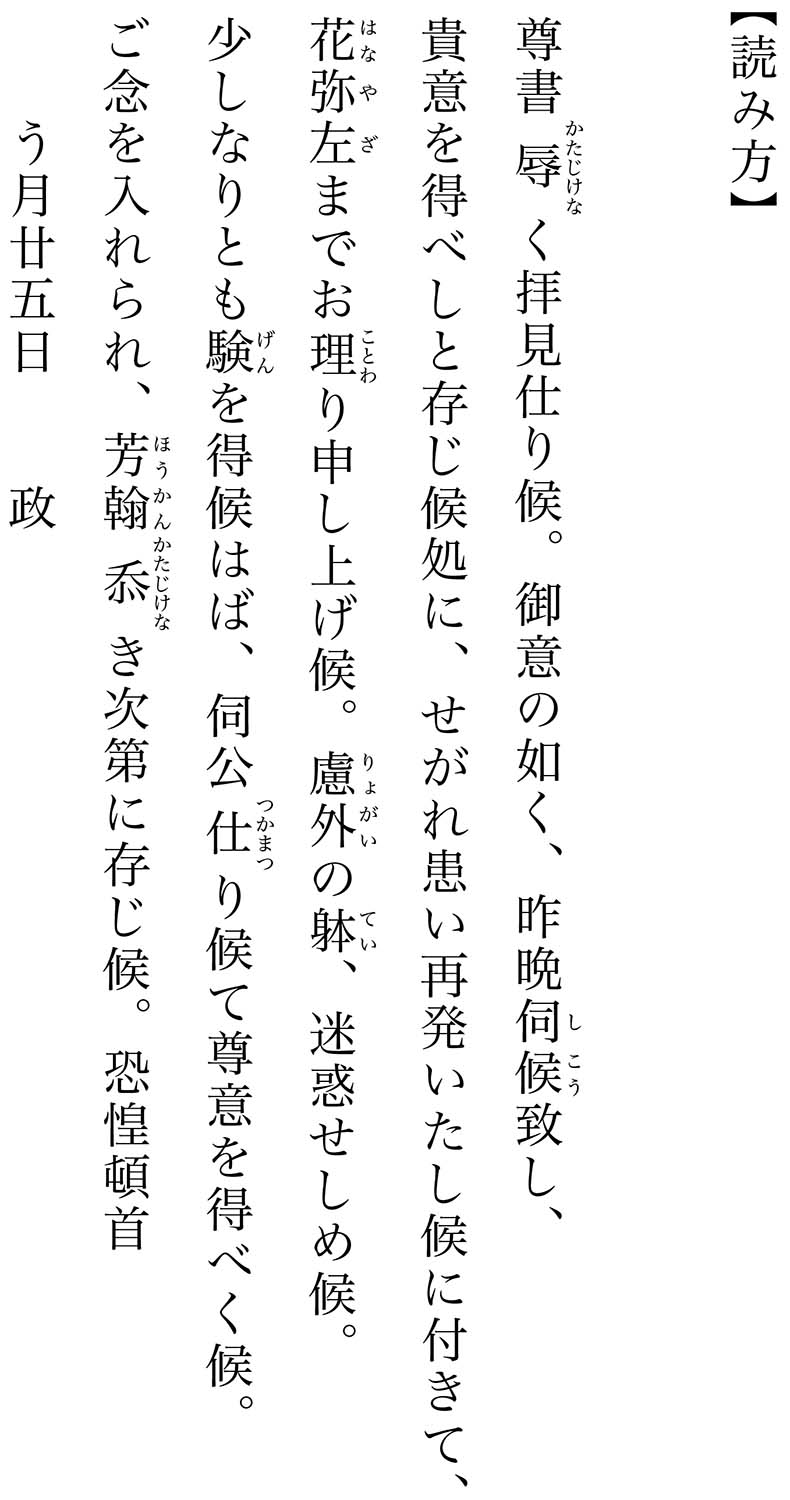

また、現存する多くの遠州の書状などを大観した場合、冷泉様を自在に駆使したものが多いばかりか、どれもこれも、類型的な冷泉様式のものはひとつもなく、自在に変化をつけて書いている。いわば、冷泉様を自分の書として、いっそう洗練された形で再構築しているといえようか。図3に掲げた手紙の書風は、藤原定家の自筆日記『明月記』の中でも、定家の比較的若い頃の書風に近いものである。

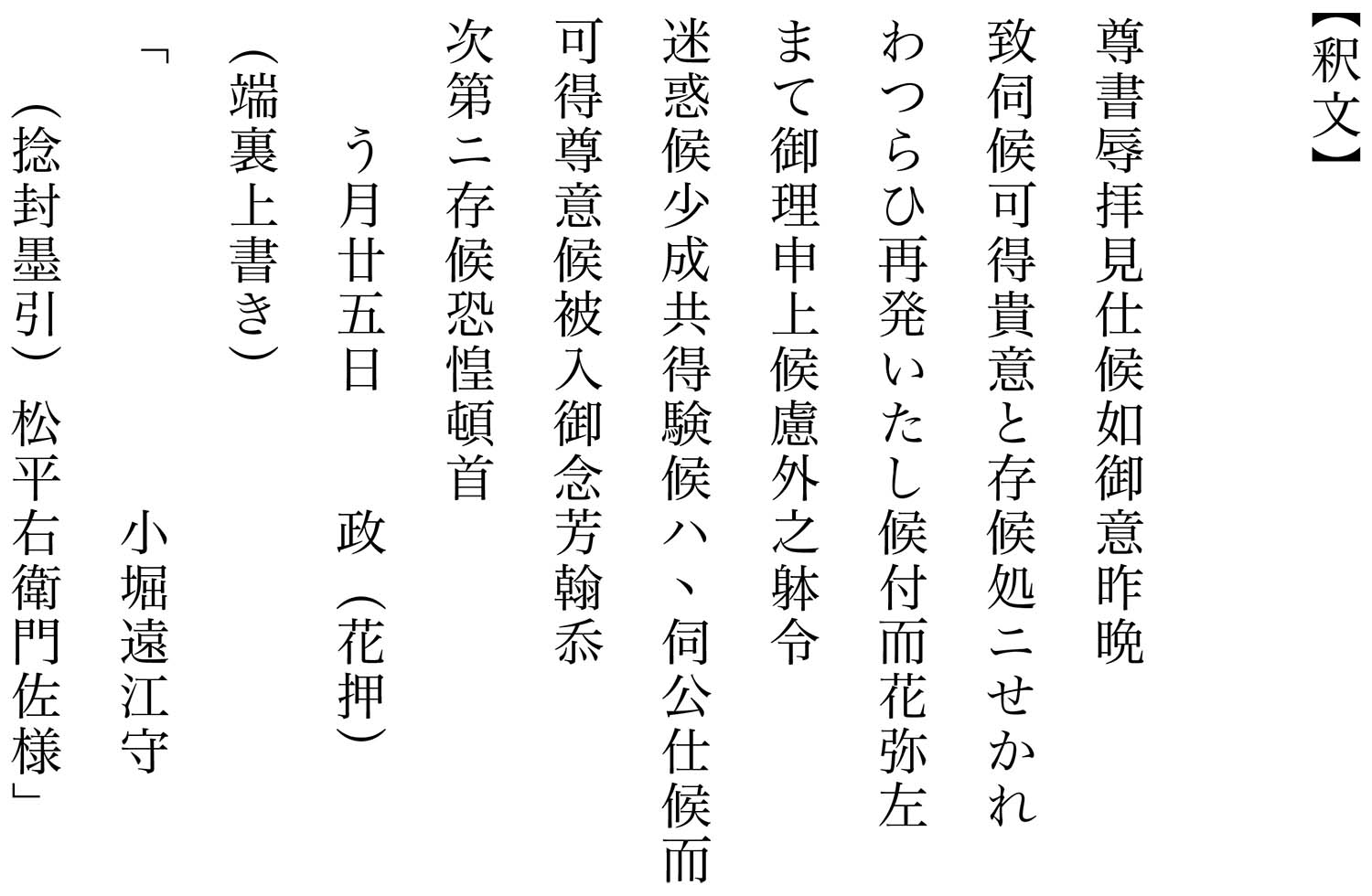

里村昌琢《しょうたく》宛 小堀遠州書状

(架蔵 278.×32.9cm)

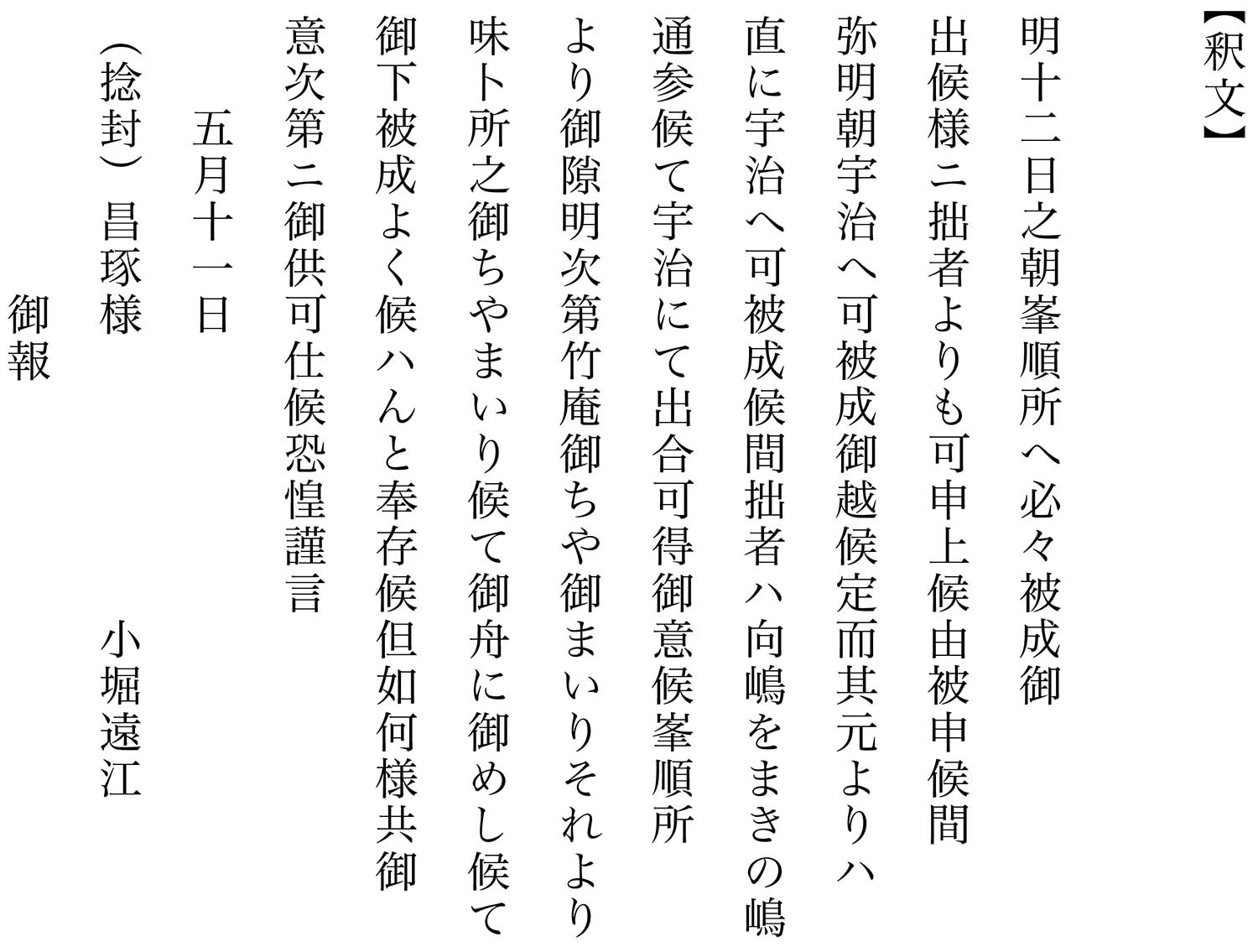

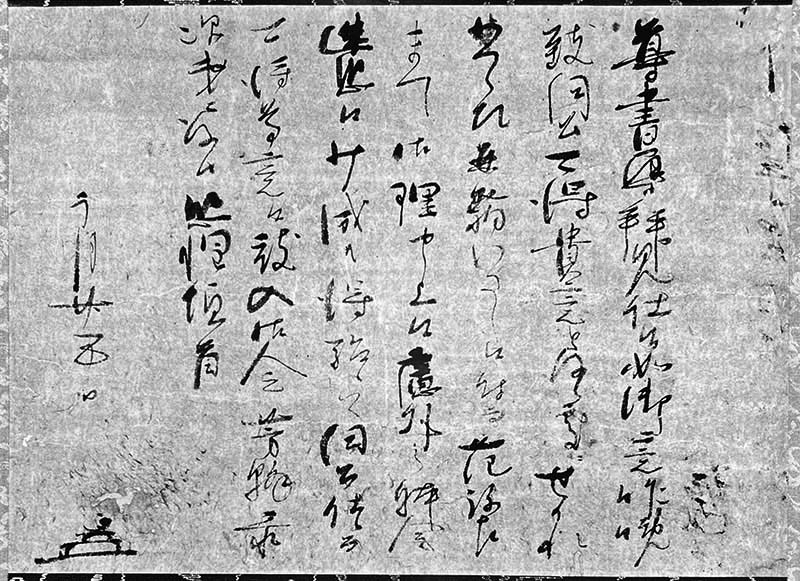

遠州の定家様はそのほかに定家の晩年の書に近いように見えるもの(図4)などもあり、これらを巧みに書き分けてさえいる。こうした書風の差異は、いかに遠州が定家様をいかに自在に操っていたかを物語る。

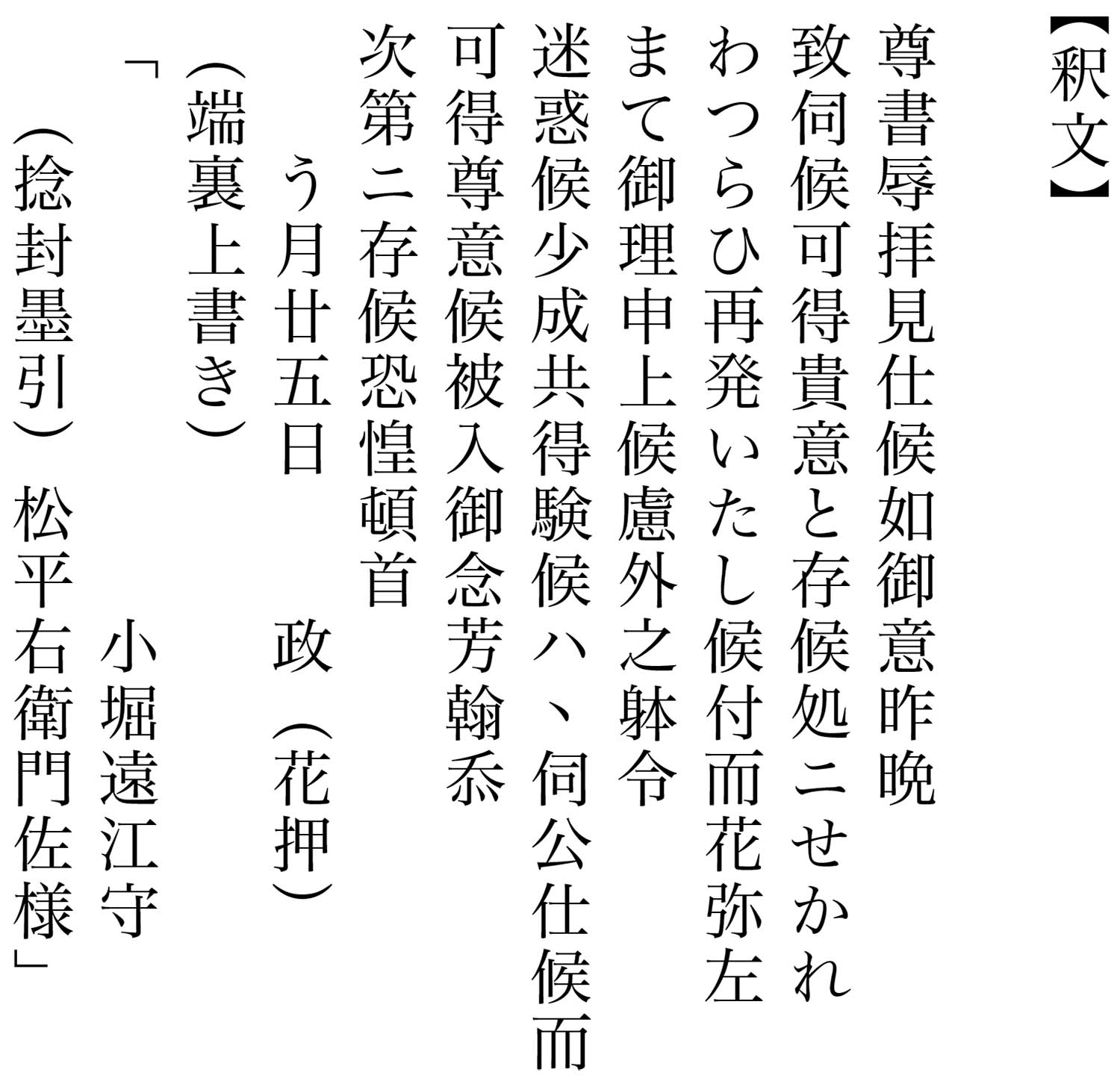

松平右衛門佐《うえもんのすけ》宛 小堀遠州書状

(個人蔵 29.0×39.1cm)

また、長文の手紙などを書いている際、一通のなかで書風が徐々に変化してゆくものなどもあるし、そうした執筆態度から、遠州は定家様の持つ〈異風な感じ〉を楽しんで書いているというような風情、余裕すら感じることができる。その意味では、小堀遠州は冷泉様の書から入り、そこから抜け出た数少ない名人と評してよいであろう。

書というものは、書流とか系譜などの視点だけでは一概に片付かない、複雑微妙なものであるように思われる。