増田 孝(ますだ・たかし)

1948年生まれ。東京教育大学卒業。博士(文学)。愛知文教大学教授、学長を経て、現在、愛知東邦大学客員教授。公益財団法人永青文庫評議員。テレビ東京「開運!なんでも鑑定団」鑑定士。

主な著書に『光悦の手紙』(河出書房、1980年)、『茶人の書』(文献出版、1985年)、『書の真贋を推理する』(東京堂出版、2004年)、『古文書・手紙の読み方』(東京堂出版、2007年)、『書は語る 書と語る 武将・文人たちの手紙を読む』(風媒社、2010年)、『本阿弥光悦 人と芸術』(東京堂出版、2010年)、『イチからわかる 古文書の読み方・楽しみ方』(成美堂出版、2024年)、“Letters from Japan’s Sixteenth and Seventeenth Centuries”(Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley, 2022)など。

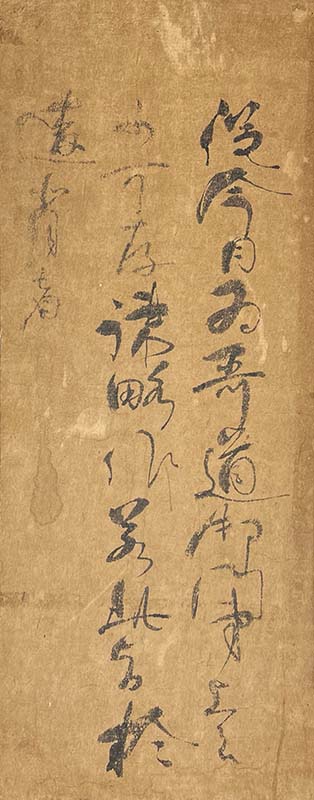

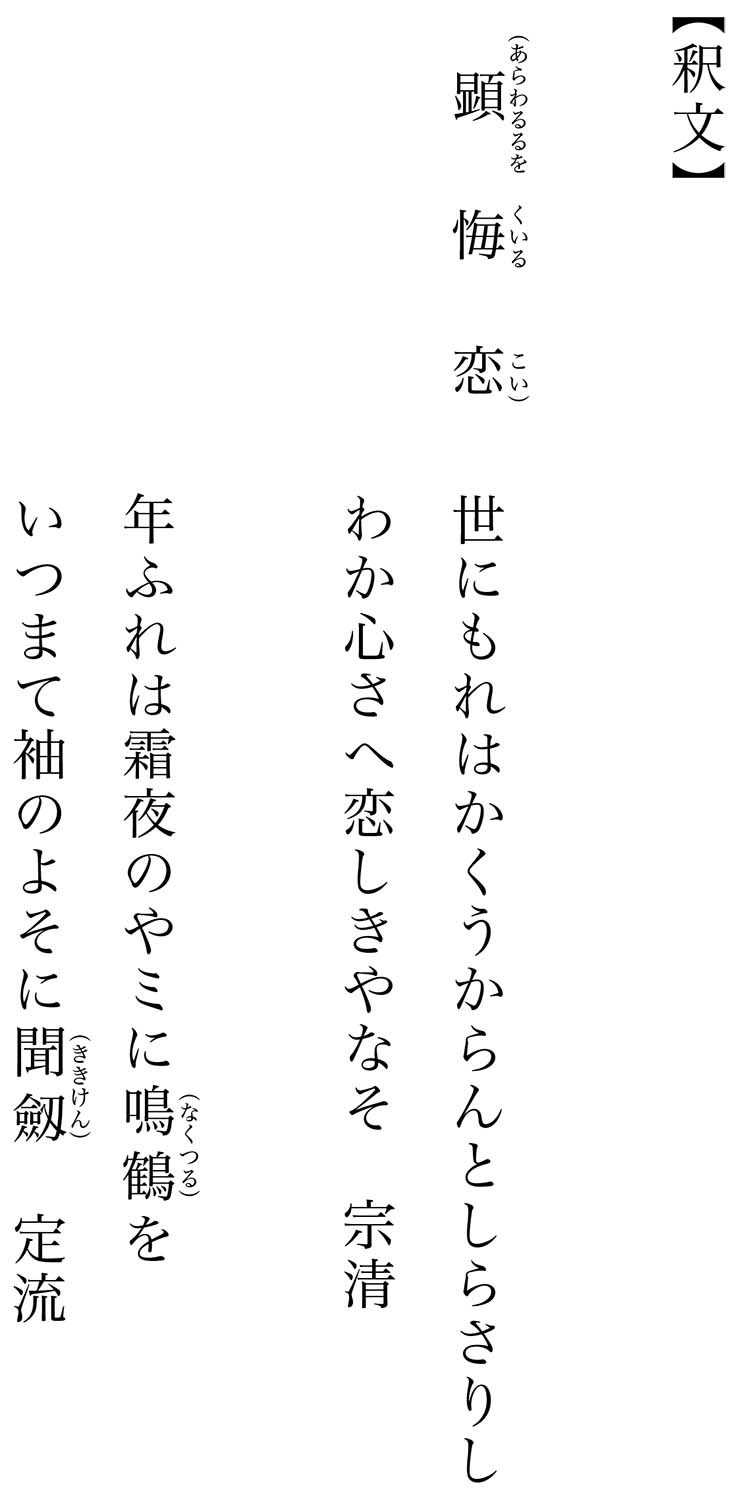

第13回 定家様のゆくえ(上) 冷泉為満筆と思われる歌道入門誓詞の断簡から

冷泉為満 歌道入門誓詞の断簡(前半)

(架蔵 31.6×12.5cm)

【解説】

藤原定家(1162~1241)の書を後世、定家様(流)などとよんでいる。鎌倉時代初期の歌人であり、国文学者でもあった藤原定家の書というのは、なぜか300年を経た近世初頭になってから、たいへんに流行をみた。

定家の家系は御子左《みこひだり》家とよばれる。系図で見ると、定家の子が為家《ためいえ》。為家には3人の子がいて、為教《ためのり》(京極家)、為相《ためすけ》(冷泉家)、為氏《ためうじ》(二条家)と3系統に別れる。いずれも和歌の家である。ところが、京極と二条家の2家は南北朝期に断絶し、冷泉家だけが存続する。そして室町時代になると、定家の正系としての為尹《ためただ》の子為之《ためゆき》は将軍足利義教に疎まれ、不遇となる。その一方で、父為尹が没したのち、為之の弟の持為(下冷泉)が将軍家と特別な関係を持ったために経済的優位に立ち、長男の為之以降の上冷泉家は不遇をかこつことになる。そして、戦国時代になると経済的困窮から、為和・為益父子は駿河の守護大名今川氏を頼って駿府に下向している。

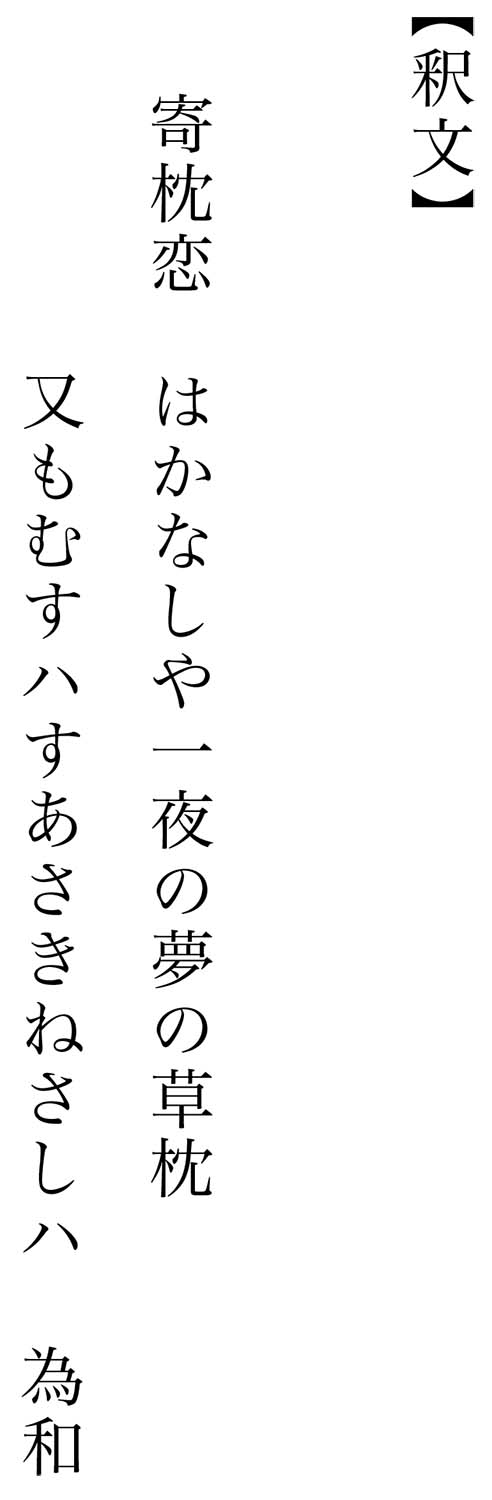

この上冷泉為和(1486~1549)の書の中に定家の書風が復活することになる。為和の父は為広(1450~1526)。しかし、為広の書の中には定家様式のものは今のところ未発見である。にもかかわらず、為広が定家の末裔であることを強く意識していたことは「定流」(注1)などと号していたことからもじゅうぶんにうかがえる(図2 右が「宗清」、左が「定流」)。

上冷泉為広 和歌短冊

(左右とも架蔵 左・定流 35.2×5.4cm 右・宗清 36.6×5.4cm)

(注1)

この歌は千五百番歌合のうち、1458番の右藤原定家の歌(2917)。この歌は古歌なので、2行目を下げ、かつ、宗清と名を書かずに、「定流」としたものである。

先述したように、鎌倉期において、定家の子や孫の年代においては、定家の書風を摸した人の名は知られていなかった。それが、およそ300年離れた戦国時代になってから、定家の末裔、上冷泉家のなかに定家様式が再現したことになる。それが何故なのか、詳しいことはわからない。ところが、では為和はこうした定家亜流の書のみを書いていたかというと、そうではない。当時通行体の書も遺しているのである(図3)。

上冷泉為和 和歌短冊

(架蔵)

為和によって始められたと見てよいこの書風は、よく見ればどこか違うのである。いわば定家の生きていた当時の書と、後世、定家様を復活した冷泉様の書との違いでもあろうか。冷泉様の方は、定家の書の運筆上の特異性を、類型化し、あえて強調しようとする点において、擬似的な定家様の書と言ったほうがよい。だから、こちらは定家様(式)とよばずに、冷泉様(式)とよんで区別するのが適切なような気がする。

いま述べた、定家存命中の定家周辺の書の状況について、さらに詳しく述べておこう。どうやら定家の近傍には定家の書をそっくりに書きこなせる人がいたようで、その人(たち?)が、今、定家の仕事と目される古典の書写を助けていたらしいのである。言いかえれば、定家筆と伝える古典のなかには、定家以外の「そっくりさん」の筆跡が混在しているという指摘は、すでに以前からなされていることでもある。

複製本『藤原定家所伝本金槐和歌集』

(岩波書店 昭和5年1月)

表紙

その例をひとつ。それは昭和4年に佐佐木信綱が発見した『定家本金槐《きんかい》集』(図4)である。このたびの発見は、「実朝の歌に対する諸学者の目の附けどころに一大革命が要求せらるるに至った」ほどの大きなものであったという(斎藤茂吉『日本読書新聞』282号 昭和19年1月15日)。この一文は茂吉が岩波書店から刊行した『源実朝』刊行にちなんで書かれた記事である。佐佐木信綱は同書発見の翌年に複製本『藤原定家所伝本金槐和歌集』(岩波書店 昭和5年1月)を上梓し、それに付された解説の中に、興味深い記述があるので、それをここに引用しよう。

「この書は、定家まづ巻初を書き、その後を何人かに命じて書き継がしめしものにして、その書写の際、原本読み難かりしものとおぼしく、数字分を空白のまゝに存せし所々に、定家が文字を記し入れ居れり(中略)題の文字は、詠歌の書き加へたるところおほく、百十餘箇所に及べり。この命じられて書きし人は、何人とも知られざるが、その書体のやゝ細くはあれど定家に酷似せるは、定家の子女、家司などなるべく、或は女筆ならむかとも思はる」(3~4頁)というもの。

さらに、「本書中定家の自筆と認むべきは、百数十餘箇所あり。こは原本に就き、筆致および墨色等により判断せしものにして、複製本にては、墨色のわかち難きものあれば、今原本につきて調査せしところを左に列記す(以下略)」(別刷「金槐和歌集解説追記」)とある。この追記によって、原本による観察以外には見分けが困難であることがわかる。

このように、定家当時、その周囲にあって酷似する書を能くした人がいたと推定されること。これがまさに定家様式の真の模倣者なのである。そうであるならば、歳月を経て復活した冷泉家の、そして我々も識別が可能な書風の方は冷泉様(流)とよぶのがふさわしいことが理解されるであろう。

○

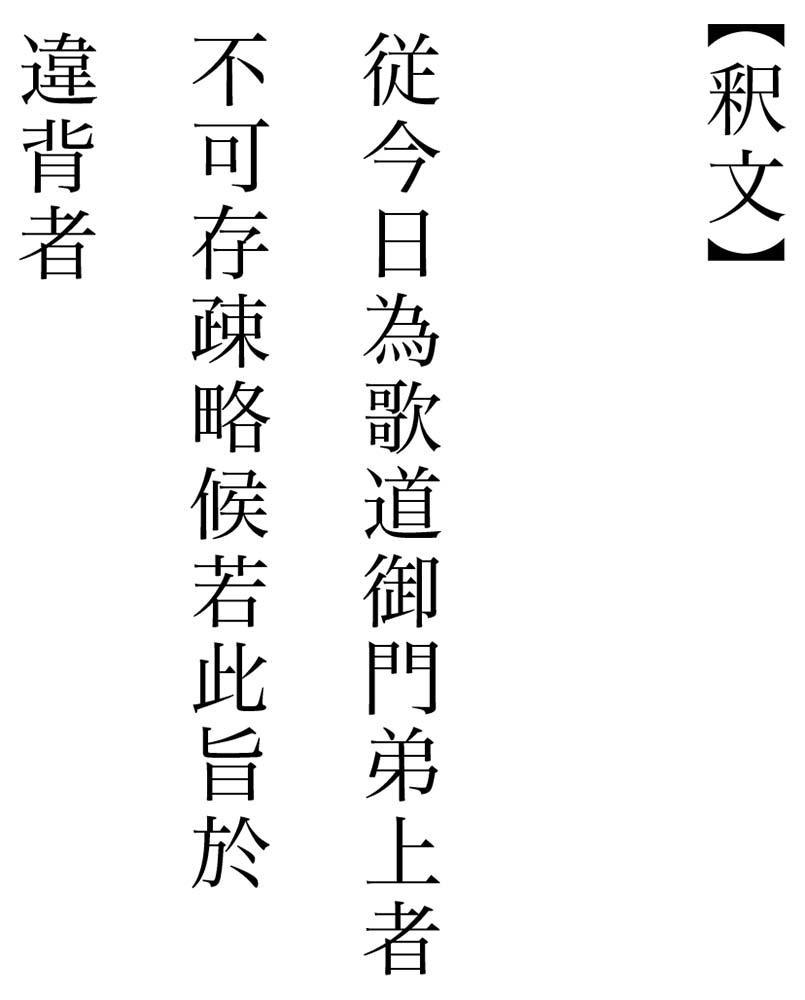

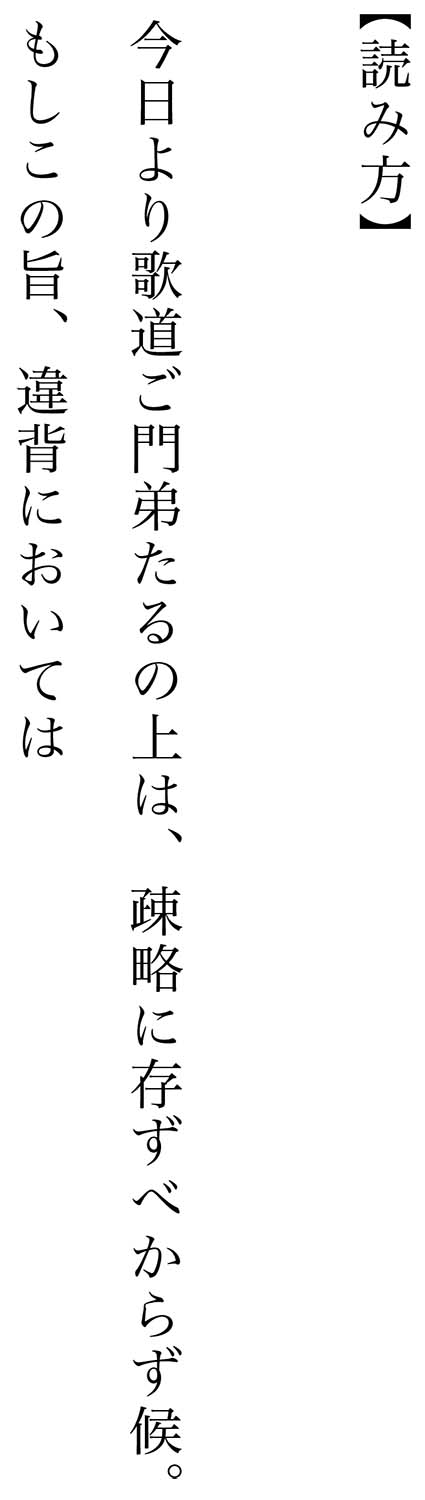

さて、このたび掲げた断簡(図1)は、江戸時代初期の公家冷泉為満(1559~1619)の書いた、歌道入門誓詞の断簡(前半)である。

今は捲《まく》りとなっているこの料紙の裏側には、剥離痕と、周囲に雲母の付着がみられる点などから、もとは手鑑などに貼押されていたと推定される。この一文の内容は、歌道入門を志す弟子が師に提出した誓詞の前半部分なのである。手鑑に捺される時にはこのように数行に切断されてしまうことがしばしばある。この紙片も後半が欠落していて、筆者名は不明だけれど、書風からして、冷泉為満の筆跡としてほぼまちがいあるまいと判断される。本紙の続きに存在したのは、誓詞としての慣用的字句であって、さらに文末には、年月日、名、花押、宛所などもあったと推定される。

ところが、このことを冷静に考えてみよう。これが冷泉為満の入門誓詞だった場合、なぜ、このような熟達した定家様を書く為満が、入門誓詞などを書く必要があったのだろうか。これは不可解である。

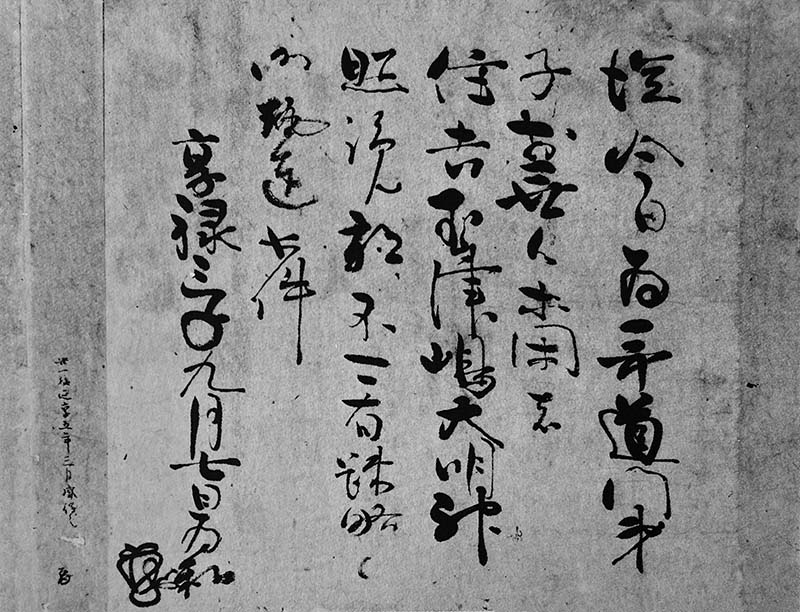

冷泉為和 歌道入門誓詞

(冷泉家時雨亭文庫蔵 30.6×39.1cm)

図版出典:特別展『定家様』図録(1987年 五島美術館)

このことを考えてゆく中で、じつはこれに類したものが冷泉家にもあることがわかり、私にとっては、これが重要なヒントとなったのである。それは、図5で、室町時代の冷泉為和が誰かに書き与えた誓詞である。しかもほぼ完全な形に近い。前述したように、冷泉為和という人は藤原定家のあと300年を経ての末裔として、定家の書を冷泉様として復活させたその人である。それは次のように読める。

「従今日為歌道門弟子於無御等閑者住吉玉津島大明神照覧聊不可有疎略候仍執達如件、享禄三年九月七日為和(花押)」

現代語に直すと、「今日から(貴方が)歌道の弟子として精進されるならば、住吉、玉津島大明神も照覧、(私は)少しも疎略にはしません。この通り申し達します」となる。ここには宛所はない。本文の趣意としては、師が入門しようとする者に対して、貴方を歌道の弟子としてけっして疎略に扱うことはしません、と師みずからが誓いを立てる内容である。あくまでも誓っている主体は為和である。享禄3年(1530)、為和45歳のときである。書としてこれを評するなら、肉太の線と細い線とを巧みに交えて、強弱・抑揚の効いた、力強さとスピード感のある定家様だ。

この誓詞でさらに注意すべき点は、文書の奥に継ぎ足された紙に、次のような書き込みがされていることだ。

「此一帋 (紙) 延享五年三月感得之 (花押)」

すなわち、この記載によって、この一紙は、延享5年(1745)に冷泉家が感得(購入)したものであることが判明するのである。筆跡や花押などから見てこれを買い入れたのは冷泉為村(1712~74)だったと判断される。言うまでもなく、冷泉為和が書いたこの誓詞は、某歌道入門者に渡されたはずで、その家に伝えられたのであろう。その後、元の持ち主の家を離れ、江戸時代中期ころになって冷泉為村により発見され、再び冷泉家に戻ったというわけである。