増田 孝(ますだ・たかし)

1948年生まれ。東京教育大学卒業。博士(文学)。愛知文教大学教授、学長を経て、現在、愛知東邦大学客員教授。公益財団法人永青文庫評議員。テレビ東京「開運!なんでも鑑定団」鑑定士。

主な著書に『光悦の手紙』(河出書房、1980年)、『茶人の書』(文献出版、1985年)、『書の真贋を推理する』(東京堂出版、2004年)、『古文書・手紙の読み方』(東京堂出版、2007年)、『書は語る 書と語る 武将・文人たちの手紙を読む』(風媒社、2010年)、『本阿弥光悦 人と芸術』(東京堂出版、2010年)、『イチからわかる 古文書の読み方・楽しみ方』(成美堂出版、2024年)、“Letters from Japan’s Sixteenth and Seventeenth Centuries”(Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley, 2022)など。

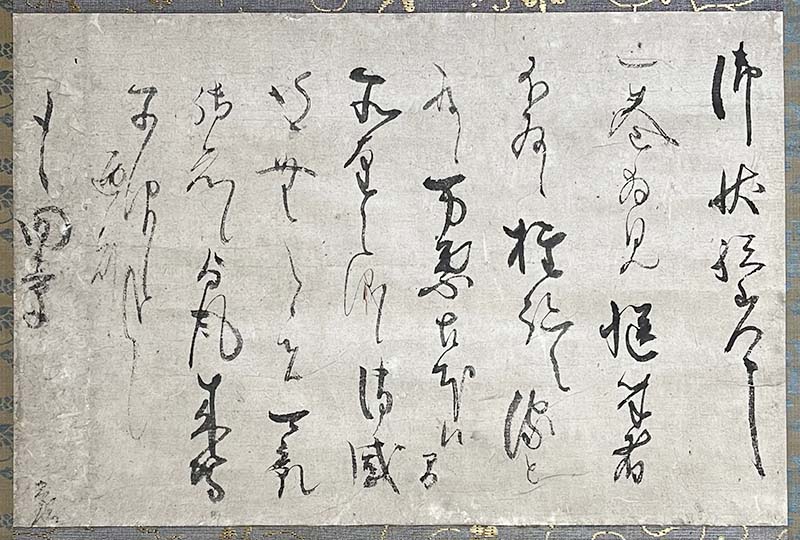

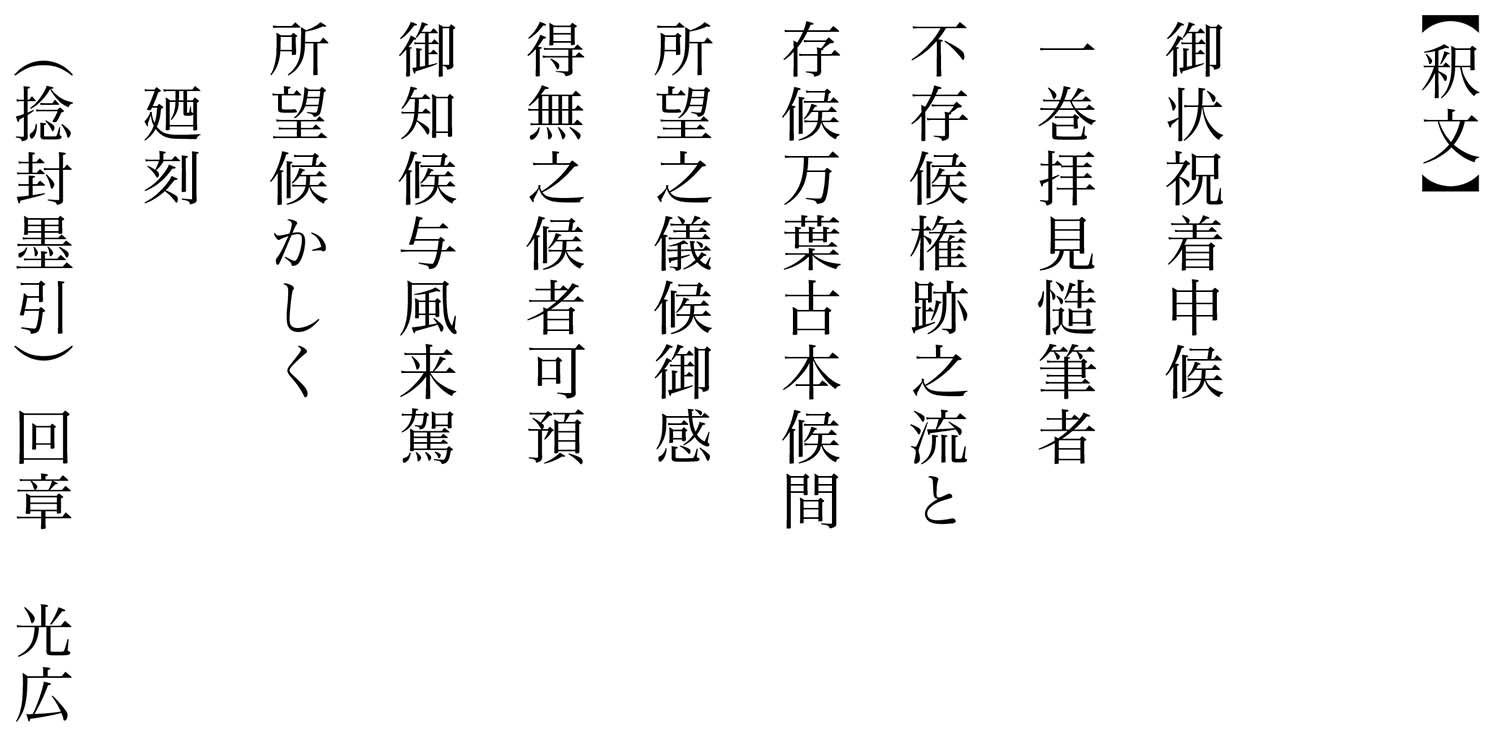

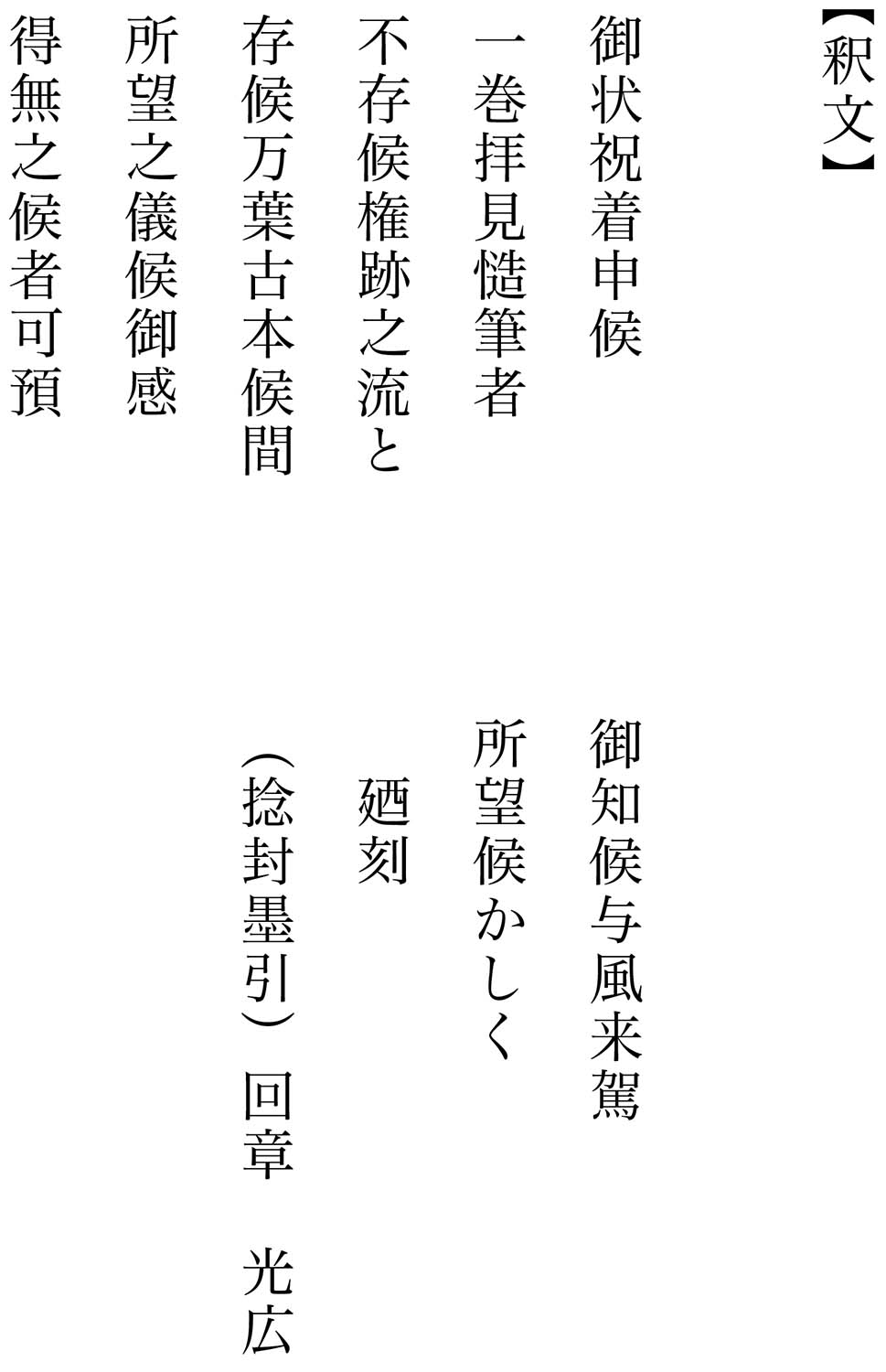

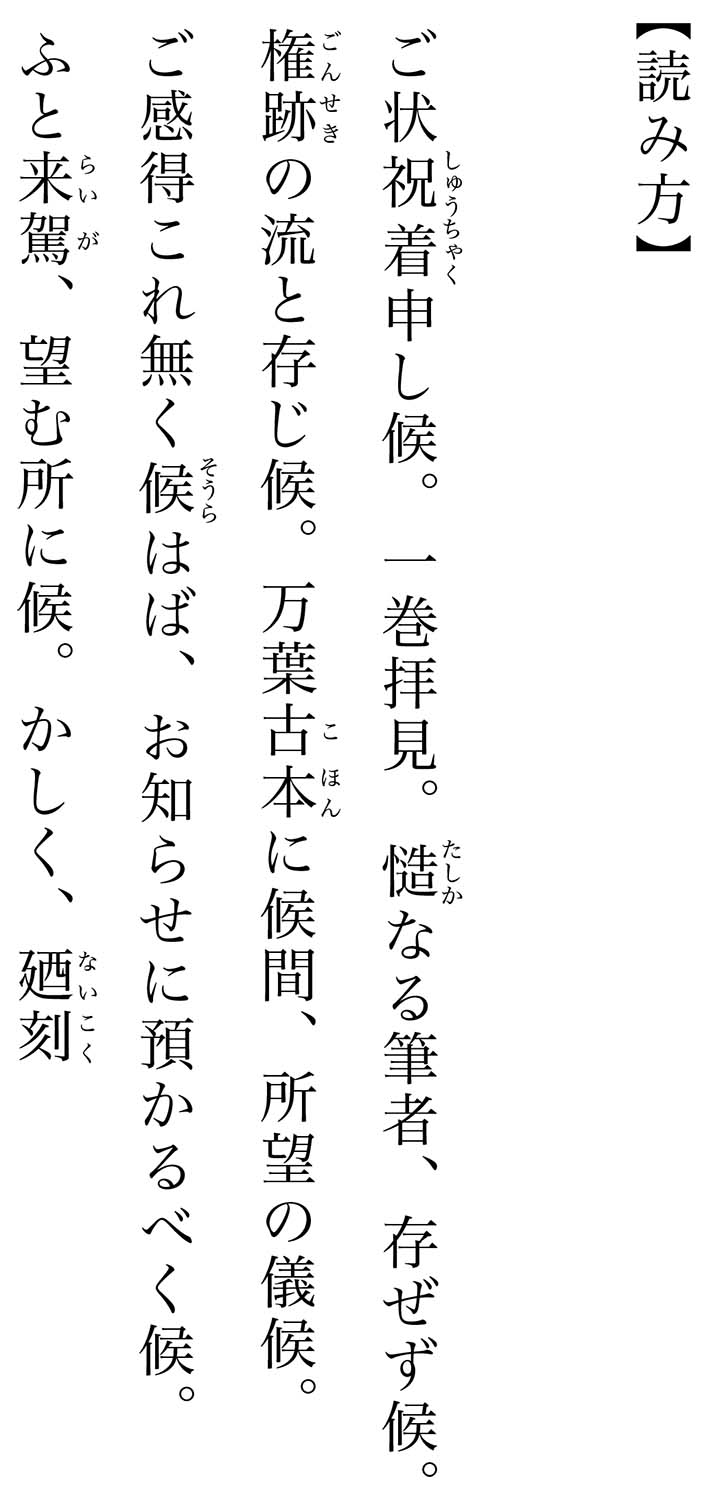

第11回 烏丸光広① 「権跡の古本万葉集」の手紙

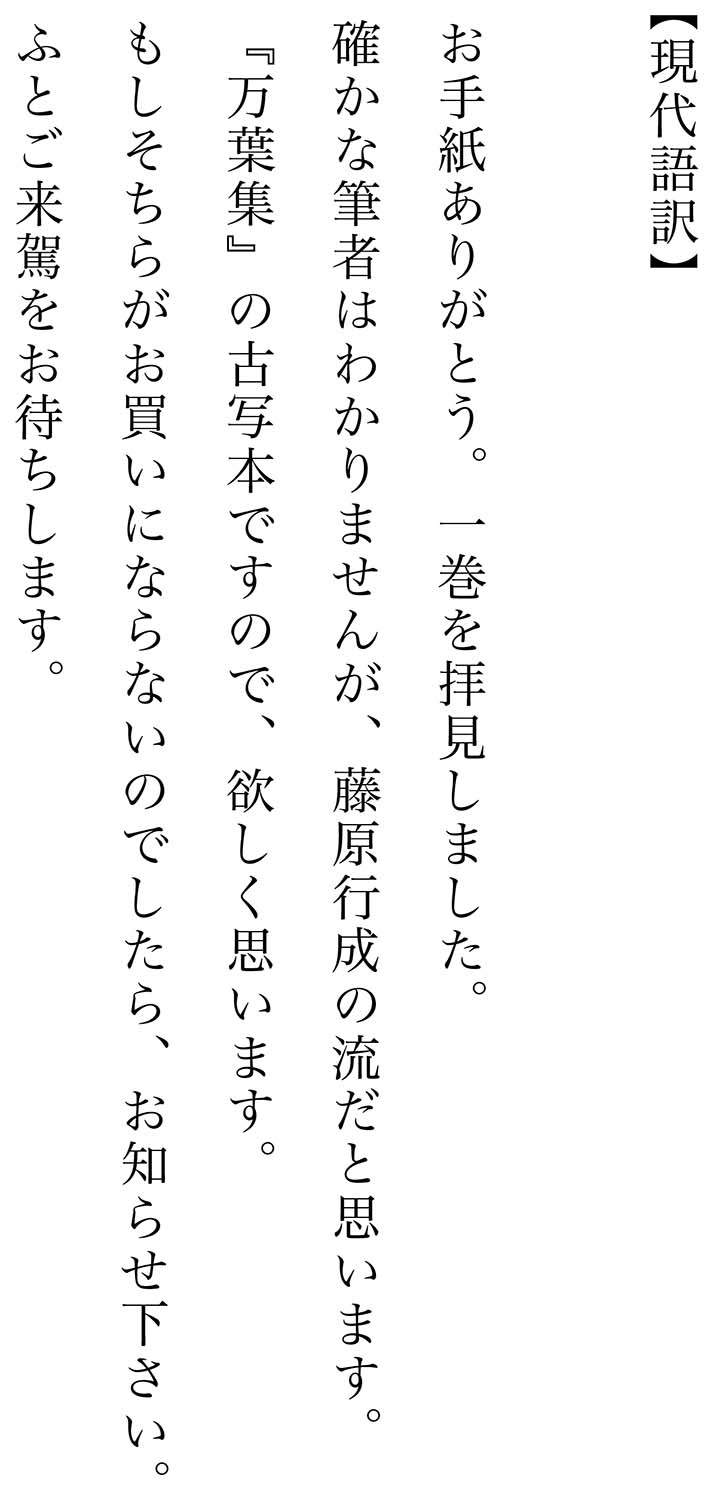

烏丸光広 「権跡の古本万葉集」の手紙

(架蔵 33.2×49.7cm)

【解説】

江戸時代初期、年号でいうと慶長(1596~1615)から寛永(1624~45)年間を中心に活躍した公家の烏丸光広(1579~1638)は、書の面において異色の存在だった。

いま私たちは、「寛永の三筆」(本阿弥光悦、近衛信尹、松花堂昭乗)という語から寛永期を想起してしまうが、しかし、この3人のうち、近衞信尹はすでに慶長19年(1614)に亡くなっているから、厳密に言えば信尹をここに入れるのは適切ではない。その意味では彼らを寛永という年号で並列的に捉えるのは、実は正しくないのである。江戸時代も終わり頃になると、寛永というのは江戸初期の年号だと漠然と想起されるようになってからの造語ではないだろうか。しかし、寛永に代わるピタリとした言葉がなかなか見つからないのも事実である。この「寛永の三筆」という語が一般化するのは、どうやら明治中期頃のようで、そうなると、わりと新しい言葉だろうと思われる。実際、江戸初期の京都には、ほかにも多くの能書が輩出していたし、この3人が右のように定着するまでのあいだには、光悦の代わりに角倉素庵《すみのくらそあん》、信尹の代わりに近衛信尋《のぶひろ》が入っていた時期もあり、その後、この3人に落ちついたのである。

○

寛永の三筆に並ぶ、烏丸光広の書をさきほど異色と言った。光広の書が他の3人と異なるのは、彼の書は手本としてほとんど普及しなかったことのように私は思える。寛永の三筆の書は、存命当時から手本として人気があった。これを学び、模倣し、習熟した者たちによる継承が重ねられることで、いわゆる書の「流派」が形成される。ところが、光広の場合、それを模倣しようとする人が少なかったのではないだろうか。

とはいえその一方で、当時光広の書の名声の高かったこともまた明らかな事実である。たとえば、絵師俵屋宗達(生没年不詳)との合作とされる中にそれが見出せる。ふたつほどあげてみよう。

宗達の水墨画の傑作のひとつ、牛図(重文 京都頂妙寺)がある。この画は、たらし込みという宗達特有とされる練達した技法を駆使して堂々たる体軀が描かれる。ひとつは横たわる牛、もうひとつは立つ牛が描かれ、これらが双幅として伝来する。2頭の牛には背景がまったく描かれていないことも、この動物の重量感をいっそう際立たせているようだ。そして、その上部には烏丸光広が和歌で賛をしている。光広の書は、どっしりとした牛の体軀に拮抗して、奔放でありながらも軽妙に運筆され、広々とした余白を見事に満たして余すところがない。

もうひとつは、京都相国寺にある蔦《つた》の細道図屏風(重文 六曲一双)である。一面に押された金箔の上に、鮮やかな緑青《ろくしょう》で、画面を斜めに区切って、あたかも桃山期に流行した片身替《かたみが》わりのごとく山が描かれ、ここにもたらし込みで蔦の葉の(これも宗達下絵とよぶものによく用いられるモチーフである)が描かれた、いわゆる濃絵《だみえ》の屏風である。ここに光広が『伊勢物語』(第9段)を巧みな定家様で書いている。俵屋宗達の絵に、光広の書は見事に調和、というより、拮抗していると言うべきだろう。能書家光広の活躍を如実に物語っている。

○

光広という人はまた、細川幽斎から古今伝授を受けた歌人としても知られている。人柄を見てゆく上で、醜聞にも似た彼の奇行譚などもよく語られるところである。この点、三筆の人々と違うところなのかも知れない。

もうひとつ、付け加えておかねばならぬのは、光広の書にはでき不出来の差もかなりあるように思えることである。書表現者としてのそうした(ある意味不安定な)面は、それを含めて、いかに評価すべきかという問題はまだのこされているはずである。当時、光広の書を学ぼうとする側にとっては、手本たるべき対象がいずれも均並《ひとしな》みにそれなりのレベルが保たれていることが肝要だったはずである。

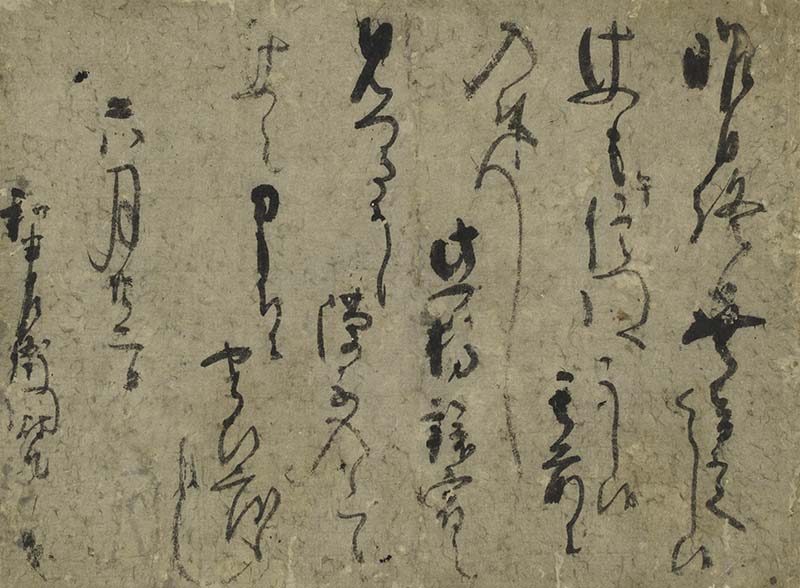

当時、習字手本というのは必ずしも板本ばかりでなかった。肉筆や、実用の手紙までも用が済めば手本にされたのである。ここで参考までに、図2に掲げた近衛信尹の和久半左衛門宛の手紙を見ていただきたい。この手紙は用が済んだあと、手本として使用されたらしく、手擦れや夥しい墨の汚れが痕跡として残されている。3行目「入」のすぐ脇には、うっすらと「入」の字、また、「かしく」と並ぶ位置には、「月」の字がかすかに見える。この上で練習したのであろう。習字練習のための手本として用いられた痕跡である。

少し話が傍《わき》にそれた。当時、烏丸光広の書を類型として学ぶような後継者は少なかったようで、習字手本としての需要も低かったのであろう。寡聞にして私は光広の木版手本などの類も知らない。

近衛信尹 和久半左衛門宛の手紙

(架蔵 29.3×40.3cm)

○

冒頭に掲げた烏丸光広の手紙(図1)は、依頼された書の鑑定結果を報ずる内容である。宛所はない。「一巻拝見」とあるから、依頼品は巻子装の万葉集である。光広は言う。「筆者は確かではない」けれども「書風はおよそ藤原行成の流れを汲むように見える。万葉集の古写本なので、所望したいから、もし貴方が買わないのなら、お知らせ下さい」と。もしかすると、売却を前提に持ち込まれた品物なのかも知れない。

このことに関連して、『万葉集』の古写本ということについて書いておこう。『万葉集』は、奈良時代天平期を代表する歌集として著名ではあるが、原本は言うまでもなく、奈良時代にまで遡れる写本は見つかっていない。最古の写本とされるのがせいぜい平安時代中期に書かれたもので、これは「桂宮本《かつらのみやぼん》」と称する。筆者は源順《みなもとのしたごう》と伝称してはいるが、もとより不確かである。かつてはこれを源兼行の筆だと推定した人もいるけれども、これと書風がよく似た歌切はいくつか存在しており、これらが同一筆者の書であるか否かに関しては、軽々には決められないことなのである。遺墨自体が少なすぎるからである。

そしてこの桂宮本は、平安書写の5種の万葉集(桂本、藍紙本、金沢本、元暦校本、天治本)のうちの筆頭に挙げられるが、いま遺されている桂宮本万葉集は僅か巻4の1巻のみである。また、桂宮本万葉集の断簡は栂尾切《とがのおぎれ》とよばれている。

この手紙にいう「権跡《ごんせき》」の万葉集というのがはたしていかなるものなのか、私には想像できない。因みに、「権跡」というのは、権大納言藤原行成(972~1027)の筆跡の意であり、小野道風(894~966)の書は野蹟《やせき》、藤原佐理(944~998)は佐蹟《させき》などとよばれている。

光広は細川幽斎から古今伝授を受けた歌人として、現存する手紙には古典について述べるものも少なくなく、筆跡の鑑定などを依頼されることも多かったのだろう。「貴方がお求めにならないのなら、お知らせ願いたい」などという口ぶりは光広がコレクターとしてこの古本の万葉集にも関心を示しているのである。

○

ところで、江戸時代以前からすでに書流系図の類は多く編まれ、流派の継承者としての名が書き留められている。しかし、それらを見ても、確かな遺墨の現存しない人や、遺された書が必ずしもひとつの書風に収まらないような、色んな書を書いている人も珍しくなく、彼らは系図の中に収まりきれないのである。

たとえば、小堀遠州がよい例で、彼の手紙ははっきりとした定家様の書も少なくないけれど、ほとんどが遠州様ともいうべき独自の書風であり、1通の手紙の中においてすら、始めと終わりとでは書風を変えているようなものも多い。変幻自在とでも言おうか。とてもひとつの流には収まらないのである。

松花堂昭乗にもごく稀に定家様の手紙がある。もちろん遠州ほどに巧みではないけれども、定家様式を摸して書いている。

光広の場合、書流の系譜を繙《ひもと》くと「光悦流」のところに光広の名が載っているが、そこの名の下には、小さく「或いは定家流」と注されているのであり、この記載方法には、ひとりが必ずしも1流派に収まらない人を系図であらわすやり方の矛盾が垣間見えるようである。

そのような観点から、書流とはいったい何か、従来のように人脈として捉えることがはたして妥当なのか、などまで考えなくてはならないように思えてくる。もとより、分類、あるいは体系化という仕事は、遺墨の存在する人々の書を遍く知った上でなされるべきものであり、それ抜きに、あるいはそれを飛び越えては、なし得ないものだということになる。

さらに少し付け加えておこう。たとえば本阿弥光悦の場合を例にとっても、角倉素庵(1571~1632)は明らかに巧みな光悦様式の書も遺しているが、むしろ光悦様ではない手紙が多くあって、多彩である。

また、別な観点から言えば、光悦の書は江戸時代初期にかなり流行ったため、当時作られた多くの、光悦を模倣した色紙や光悦和歌巻、光悦短冊、扇面なども多い。模作である以上、これらは光悦以外の書き手(職人)によって量産されていたとみるのが妥当で、これらは一種のコピー商品である。光悦の真筆とは言えないけれども、光悦風をかなり上手く使いこなしている。仕事をした職人たちはいわば名人級の腕前を持ちながら、今となってはまったく無名なのである。従来の書流という観点に立って、この人たちを光悦様式の継承者と見てはいけないのだろうか。そんなことを含めて、もういちど書流を考え直してみたいところである。