増田 孝(ますだ・たかし)

1948年生まれ。東京教育大学卒業。博士(文学)。愛知文教大学教授、学長を経て、現在、愛知東邦大学客員教授。公益財団法人永青文庫評議員。テレビ東京「開運!なんでも鑑定団」鑑定士。

主な著書に『光悦の手紙』(河出書房、1980年)、『茶人の書』(文献出版、1985年)、『書の真贋を推理する』(東京堂出版、2004年)、『古文書・手紙の読み方』(東京堂出版、2007年)、『書は語る 書と語る 武将・文人たちの手紙を読む』(風媒社、2010年)、『本阿弥光悦 人と芸術』(東京堂出版、2010年)、『イチからわかる 古文書の読み方・楽しみ方』(成美堂出版、2024年)、“Letters from Japan’s Sixteenth and Seventeenth Centuries”(Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley, 2022)など。

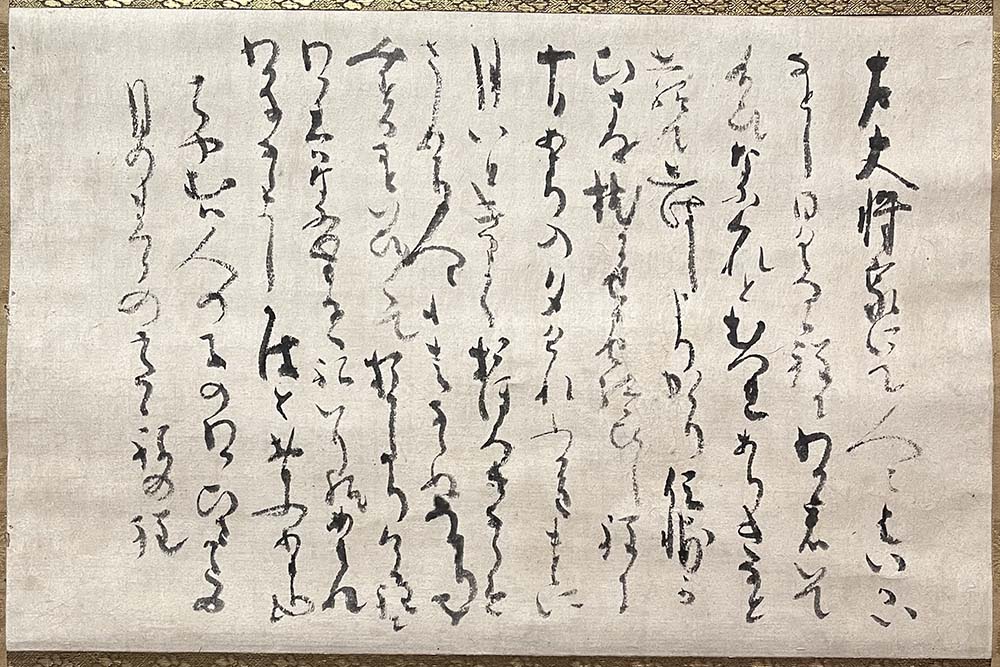

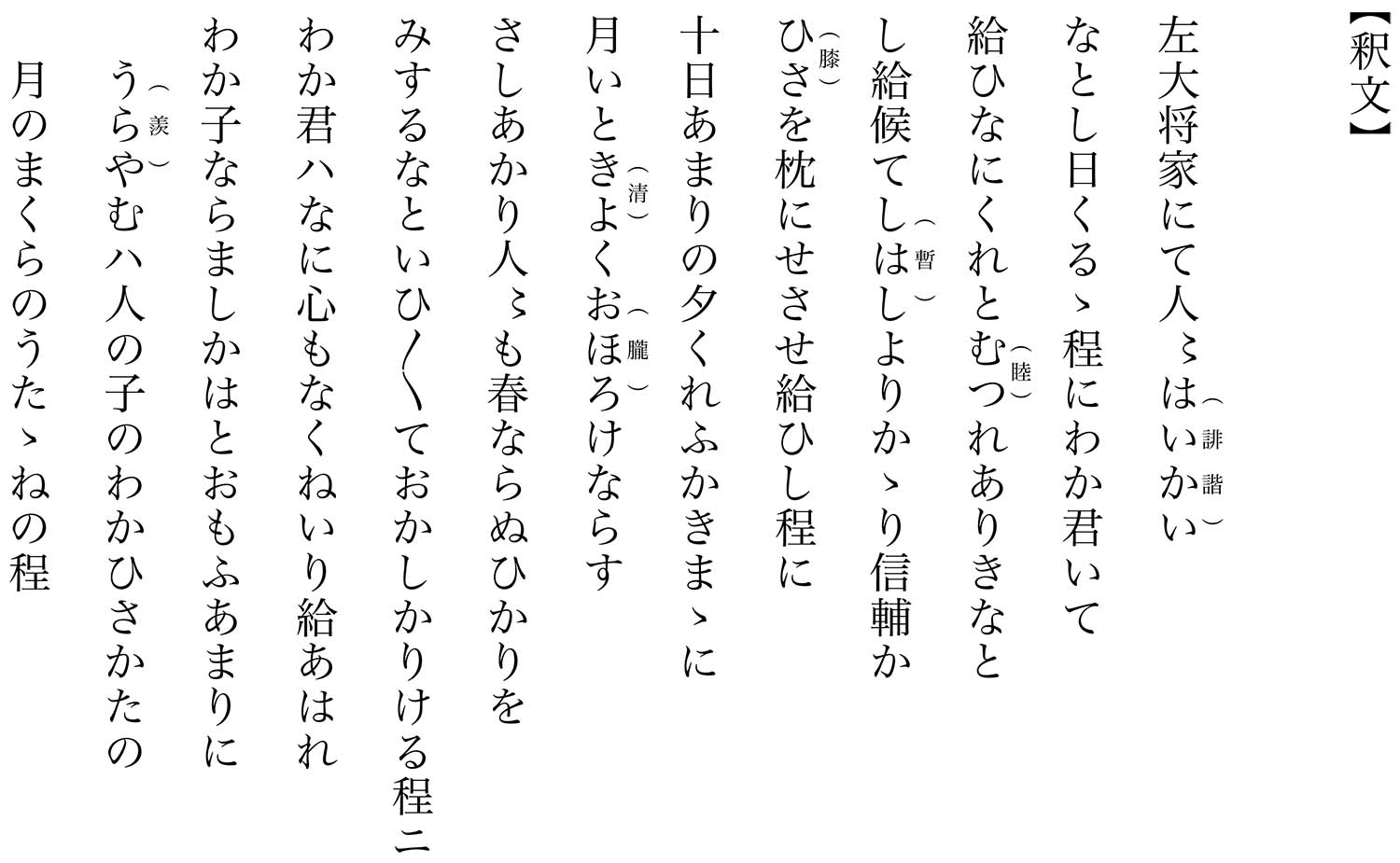

第17回 新出の近衛信尹筆和歌

(個人蔵 28.5×44.0cm)

江戸時代初期の公家、近衛信尹(1565~1614)は、刀剣を家職とする町人本阿弥光悦(1558~1614)、石清水八幡宮の社僧松花堂昭乗(1584~1639)らとともに、寛永の三筆のひとりに数えられる。しかし「寛永」という年号は信尹が没して10年を経てからのものなので、寛永の三筆の称は適切とはいえない。

このたび紹介する和歌に記名はないけれども、明らかにこれは信尹の書である。強い動きを持った線で一気呵成に運筆されていて、書全体が躍動的である。

近衛信尹は幼名を明丸といい、初め信基、その後信輔、そして信尹と名を変えた。信尹と改めた時期ははっきりせず、『近衛家譜』では慶長4年(1599)、『公卿補任』には慶長5年であることが見える。便宜上、本稿では信尹に統一する。

ところで、信尹の創始した書は、近衛様とか三藐院流などと称しているが、この和歌のそれは、様式の上では未完成どころか、まさに萌芽的段階にあるようだ。これまでに明らかになっていることは、信尹の書がいかにも信尹らしく完成するのは慶長の初年(1596)以降であって、文禄年間(1592~96)の薩摩左遷のころを境として大きく変わるようなのである。慶長初年に帰京したころ、書が大きく変化し、様式的に完成に向かったということが当時の遺墨から知られるのである。しかしながら注意したいのは、そうした変化も書状や和歌、日記などすべてが同じ流れとして変化したわけではなく、ある振幅を持ちながら、徐々に変わっていったように見える。もう少し詳しくいえば、和歌などを揮毫するときと、草卒に手紙などを書く際は書風が違うのである。こうした幅を持ちつつ、信尹の書は完成していったようである。

この和歌を眺めてわかるように、筆線に込められる力は強い。しかし、筆意が強靭なわりには、字形はじゅうぶんに安定してはいない。洗練された書風とはいいがたい。全体的な抑揚の強さや自然さはあるものの、不安定な運筆は過渡期に書かれたからなのであろう。ともかくこれは信尹のこの期の希少な書のひとつといえるものである。いわば、完成した信尹の書にはない書風の揺らぎの存在、それがまたこの書の魅力でもあろう。

陽明文庫に伝来する何点もの若年期(信基時代)の筆跡というのは、おおむね父前久譲りの室町期公家通有の伝統的書風で、しかも、巧みにそれを書きこなしている。そしてそれに続く信輔時代の書というのは、それら旧態の殻を抜け出そうと摸索しているかのような書が多い。また、巷間にある信尹の書というのは概ね、文禄年間を過ぎてのもので、ほとんど様式上はできあがっている。

○

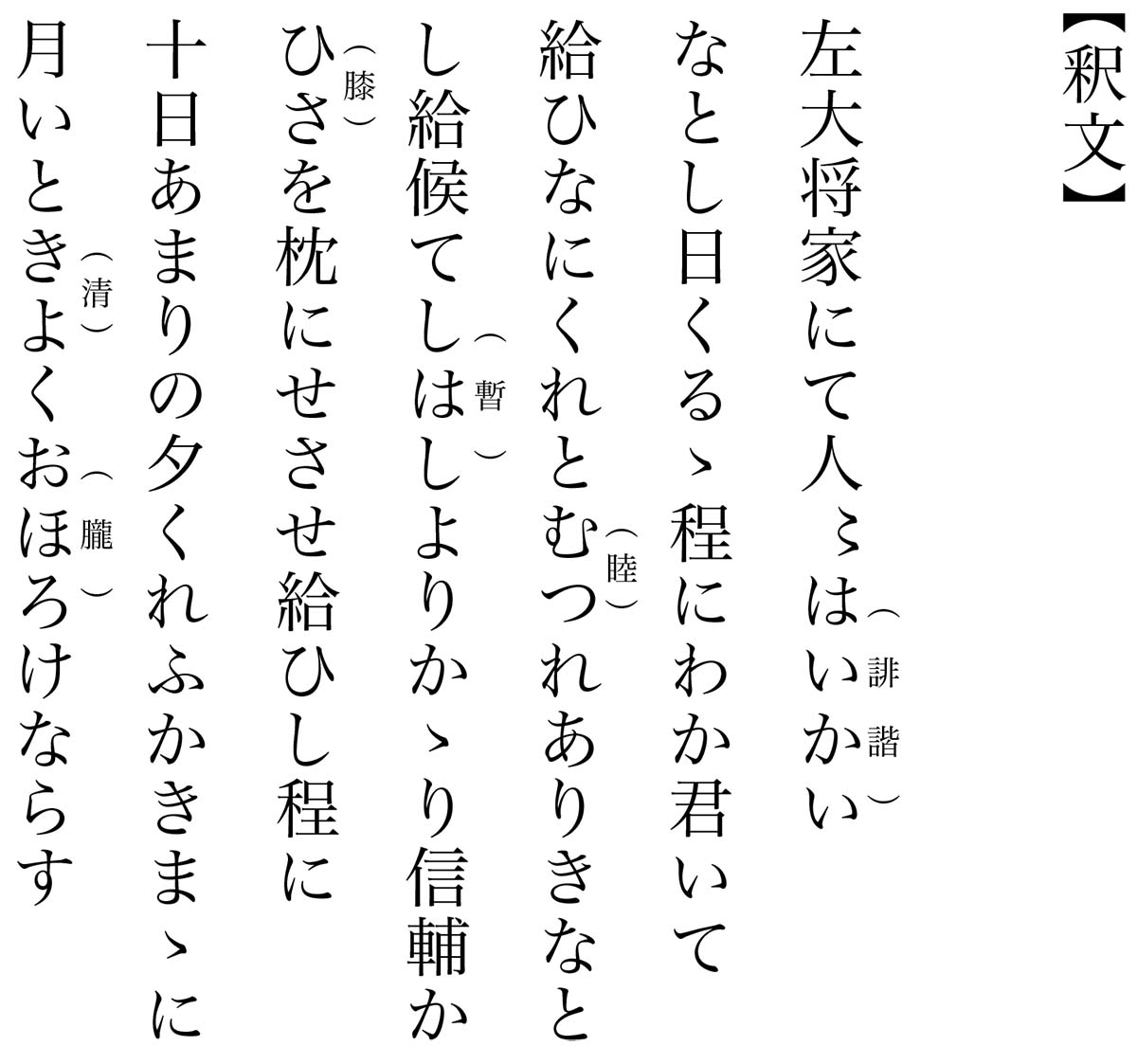

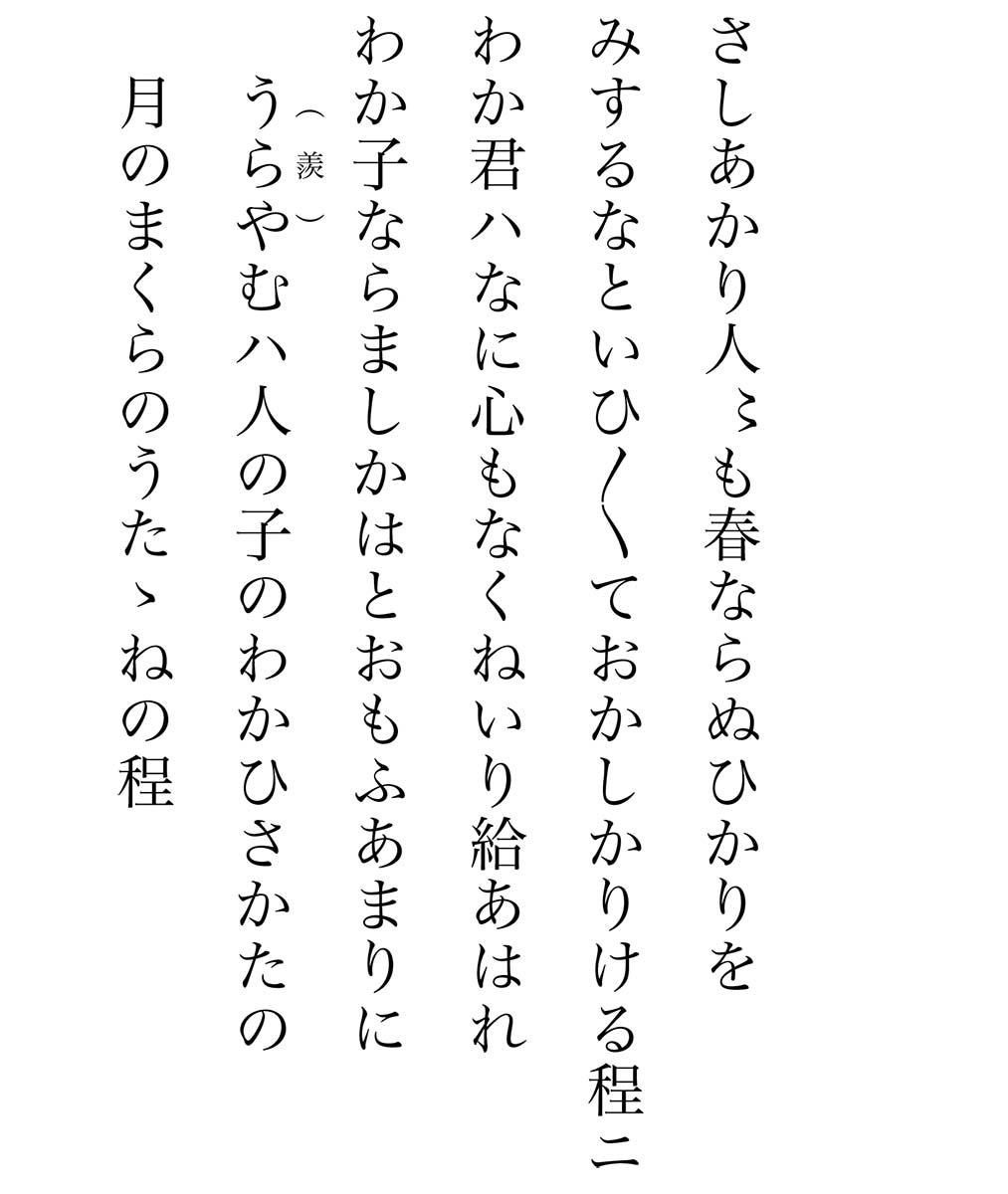

詞書きと和歌の意はおよそ次のとおり。

「ある春の日、五摂関家のひとつ、鷹司信房の家で誹諧などの遊びが催された。信尹もそこで一日を楽しんだ。鷹司信房と信尹とは同い年である。誹諧のあと、おそらく寛いだ座の空気に誘われてか、信房の子信尚がよちよちと歩み出てきた。この子、今の年齢に直せばおよそ満一歳ほどであろうか。一座はみな、その愛らしい姿に目を細めたのである。この鷹司の若君はあちこち歩き回ったあと、信尹のそばに来て、寄りかかったまま、とうとう膝を枕に寝入ってしまわれた。

さて、日もとっぷりと暮れ、十日ほどの月がさしのぼった。月の光はすっきりと澄みわたり、みな口々に「春の月は朧などというけれど、今夜の月は冴えわたって見えます」などとうち興じていた。信尚の無心な寝姿を見た信尹は、ああこれがわが子であったらと思うあまりに

羨ましいのは、他人の子が私の膝を枕にうたた寝をしていることであるよ」

さて、蛇足ながら、「わかひさかたの」というところは、「わが膝方」と「ひさかた」とが掛け詞、「久方の」は「月」の枕詞となっている。

○

近衛信尹は天正15年(1587)に左大将を辞し、その翌年、鷹司信房が左大将に叙任。信尚は天正18年4月14日生まれなので、この歌の詠まれたのはその翌19年の可能性が高いということになる。天正19年春ならば、信尚は間もなく満1歳を迎えるころである。

翌天正20年(文禄元)正月28日には、信尹は左大臣を辞し、30日には京都を出奔して、奈良興福寺一乗院に兄尊政(1563~1616)を訊ね、そこに身を寄せている。その後、秀吉に従って「高麗下向」のために、肥前名護屋に向かう。したがって、この年は該当しないことになり、信尹27歳の書と考えられるのである。

さて、信尹には男子がいなかったため、後陽成天皇の第4皇子(二宮 1599~1649)が養嗣子となった。近衛信尋である。ところで、参考までに『三藐院記』の慶長3年5月6日条には「辰下剋女子生」と、信尹に女子が誕生したことが記される(年齢的には信尋より1歳年長ということになる)。ところがこの女性についてはほとんど分かっておらず、今後の研究が待たれるところである。

これに関連することとして、京都西本願寺にある『慶長日記』(『本願寺史料集成』同朋舎出版、1980年、360~361頁)の、近衛信尹の逝去、火葬などを記した一文には「近衛(信尋)殿ハ当今様(後水尾天皇)ノ御連枝ナリ、信尹公ニ実子無之ニ付、申請玉フ由也、但信尹公ノ御息女有之、仍御所縁ト云〻、今茲十六歳ト也」とある。

今回紹介した、若き信尹の和歌の書は、その興味深い内容とともに、尽きせぬ魅力を持った佳品である。