増田 孝(ますだ・たかし)

1948年生まれ。東京教育大学卒業。博士(文学)。愛知文教大学教授、学長を経て、現在、愛知東邦大学客員教授。公益財団法人永青文庫評議員。テレビ東京「開運!なんでも鑑定団」鑑定士。

主な著書に『光悦の手紙』(河出書房、1980年)、『茶人の書』(文献出版、1985年)、『書の真贋を推理する』(東京堂出版、2004年)、『古文書・手紙の読み方』(東京堂出版、2007年)、『書は語る 書と語る 武将・文人たちの手紙を読む』(風媒社、2010年)、『本阿弥光悦 人と芸術』(東京堂出版、2010年)、『イチからわかる 古文書の読み方・楽しみ方』(成美堂出版、2024年)、“Letters from Japan’s Sixteenth and Seventeenth Centuries”(Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley, 2022)など。

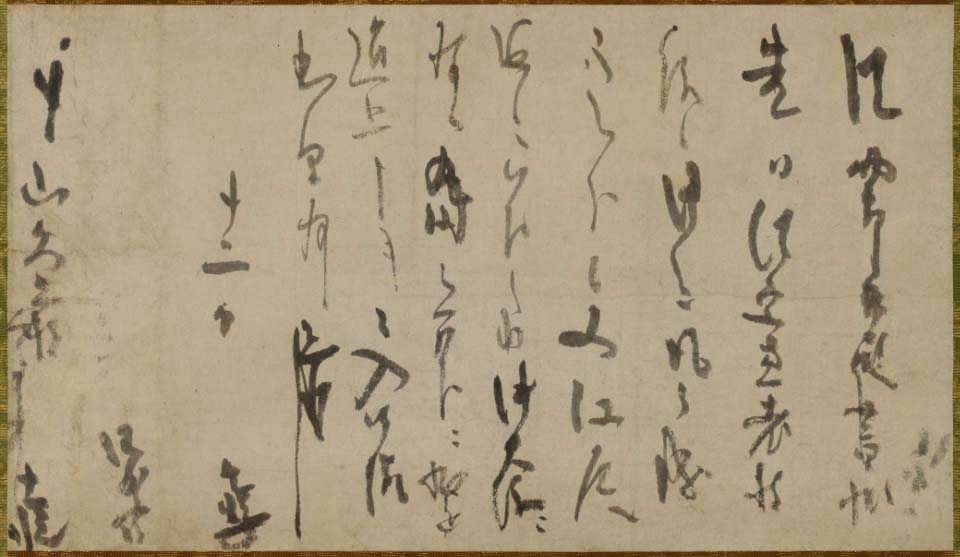

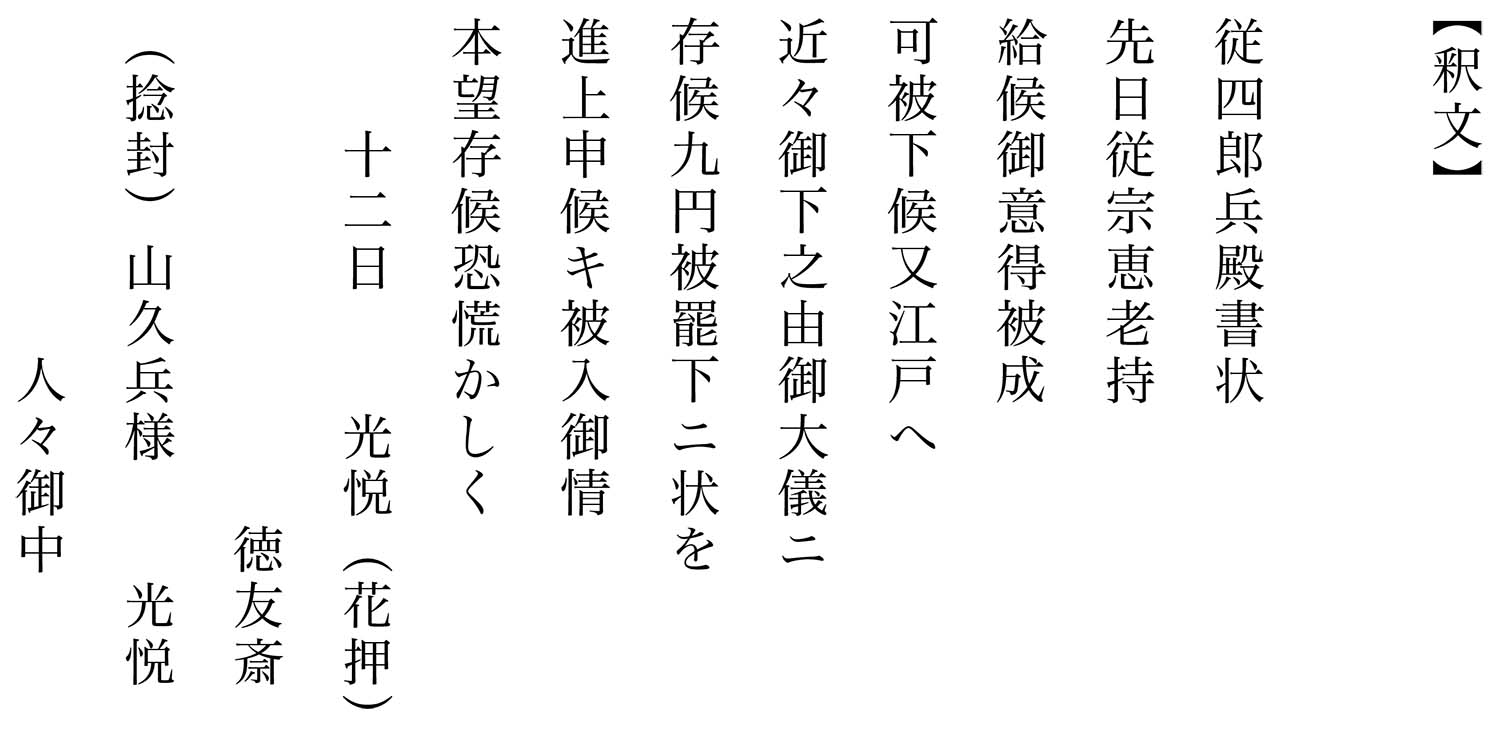

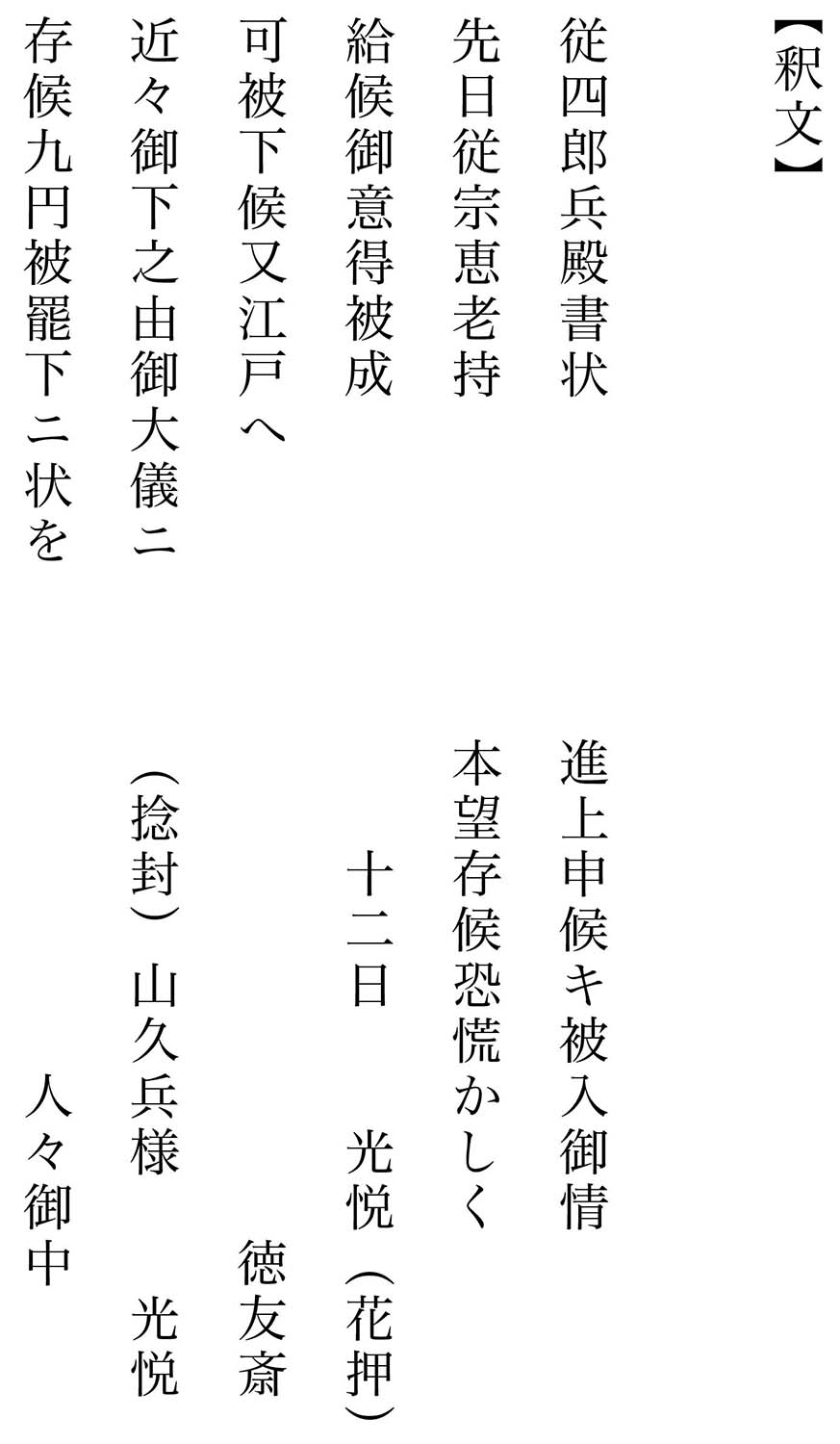

第6回 本阿弥光悦② 山久兵衛宛の手紙

(架蔵 27.9×48.2cm)

【解説】

手紙というものは身近な人同士のやりとりであるために、月日は書いても、めったに年は書かれない(月日さえ書かれないこともある)。だから、手紙の執筆年ははっきりしないことが多い。私たちが手紙を読み、それは何年の書なのかなどとあれこれ考えるのは、まるでパズルか推理小説を読み解く楽しみにも通じるように思う。

何年に書かれたかを知る手掛かりというのは、たとえば出された日が閏《うるう》月だったり、文中に出る人物の生存、その人の官位・官職名がどうか、などさまざまである。

もともと親しい者同士のやりとりであるだけに、互いにわかっていることはなるべく省略してしまう。主語が省かれ、その代わりに敬語を駆使するなどは日本語の常なのでもあろうが、それを時代を隔てた私たちが解釈しようとする場合、適切に主語などを補いながら読まねばならない。また、往復をくり返している中での一通を、前後の状況把握ができぬまま正確に理解するのはじつに困難なことなのである。上のことどもは、手紙というものが敬遠されてしまう大きな理由ではあろうが、しかし一方、手紙が難解であればあるほど読めたときの喜びもまた一入《ひとしお》なのだ。

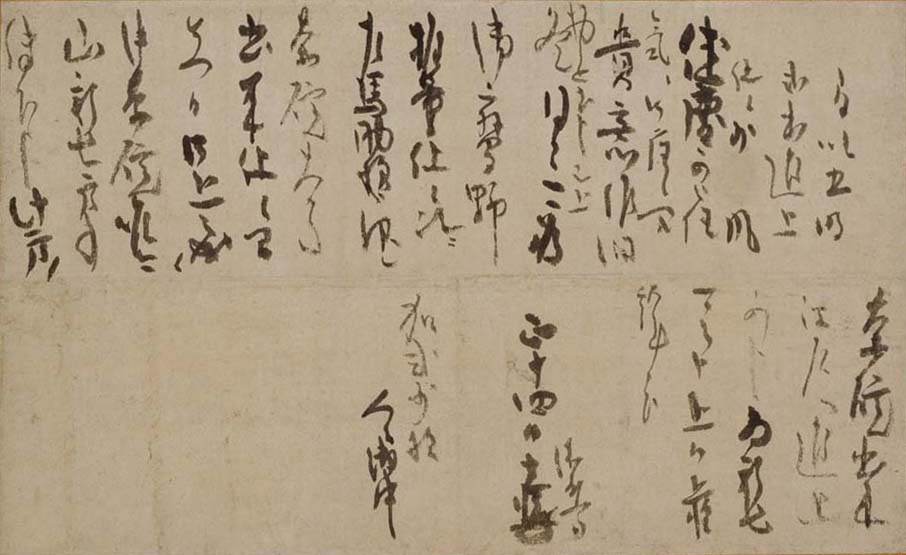

前回にも書いたとおり、光悦は55歳の春に初めて脳血管障害を患う。その時はわりと軽微だったらしい。のち少しの間、病気の再発はなかったように手紙の書からはうかがえる。前回は寛永初年ころに書かれたと推定される手紙をとりあげた。今回はさらに後年に書かれたと思われる、山久兵衛に宛てた手紙を読んでみたい。この詳しい執筆時期は不明確ながら、運筆にはさらに不自由さが加わっているのがわかる。

宛所の久円という人物はおそらく京都の町衆のひとりであろう。大意は「宗恵老が四郎兵衛殿の手紙を届けてくれた。貴方は近々江戸へ下向とのこと、ご苦労なことです。九円が行かれるとのことなので、私の手紙もいっしょに(江戸に)届けて下さい」というもの。つまり、光悦が自分の手紙を江戸に届けることを依頼する内容で、その運搬人が「九円」である。相手の山久兵衛はこうしたことを家職としていたと考えられる。じつは光悦がこの人に宛てた手紙が、ほかにも何通か遺っているので紹介しておこう。

「竹庵《ちくあん》老(上林《かんばやし》カ)、道句老、お懇ろの由です。よろしくお伝え下さい。私はこのところ膳所《ぜぜ》(滋賀県大津市にある地名)に来ています。あちこち動き回り、気力も尽き果てましたので、今年は参りませんが、もし寿命がありましたら、来年こそはお目にかかりたく思います」(東京国立博物館蔵 拙著『光悦の手紙』90号文書)。宛所は「久円(九円)老」とある。書風から、本状は寛永期の半ば以降の晩年のものと推定される。

さらに「山久兵衛 同新七」に宛てた次のような手紙もある。

「明二十二日の昼、日野大納言が鷹峯《たかがみね》へお出でになります。ご相伴を道話に頼んだのでしたが、急病ということで来られなくなりました。お二方のうち、どちらか、たとえお忙しくとも相客《あいきゃく》としてお出でいただくよう、道話にも話しましたところ、道話からも手紙が来ましたのでお目にかけます」(東京国立博物館蔵 第一法規出版『光悦』94号文書)。これは、日野大納言を正客とする茶事の相伴を「道話」に頼んでいたところ、急病になったため、その代役を宛所の二人の内どちらかにお願いできまいか。多忙なこととは思うがぜひお出でいただきたい、という趣旨である。こうした文面から、茶の湯をとおして、この二人とは親交があったこともわかる。

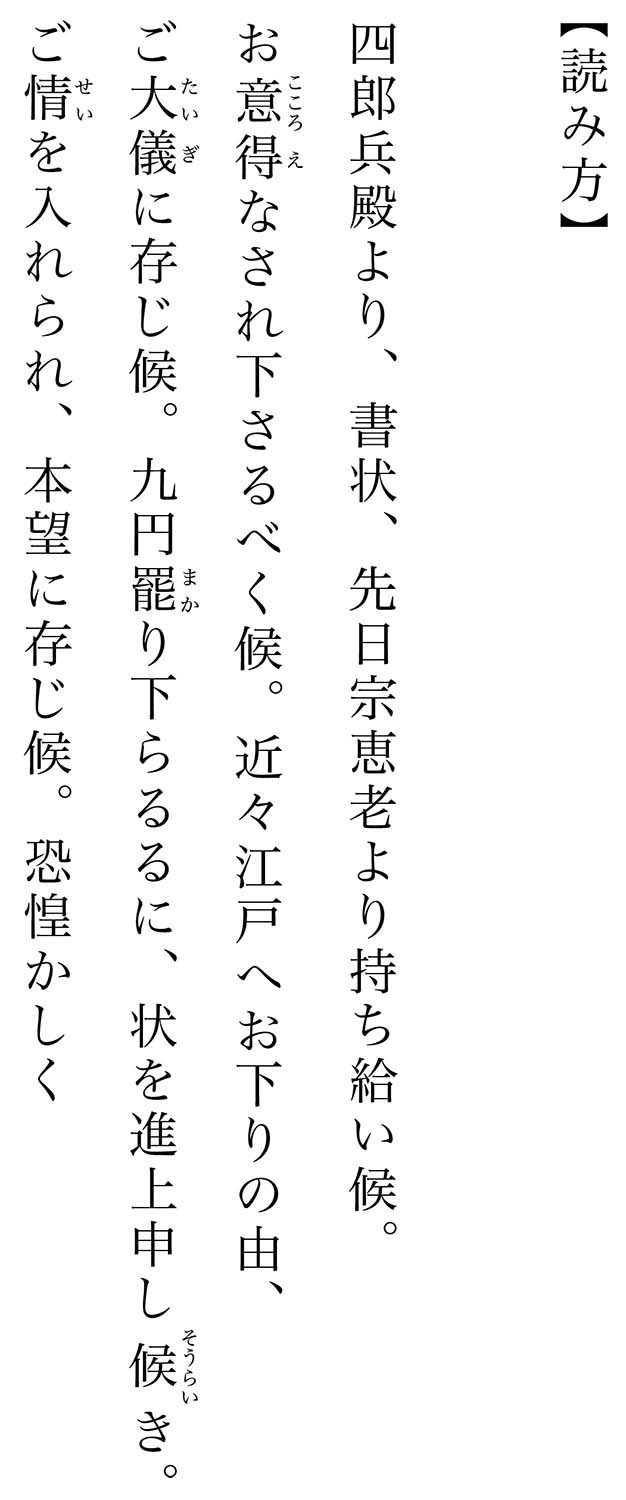

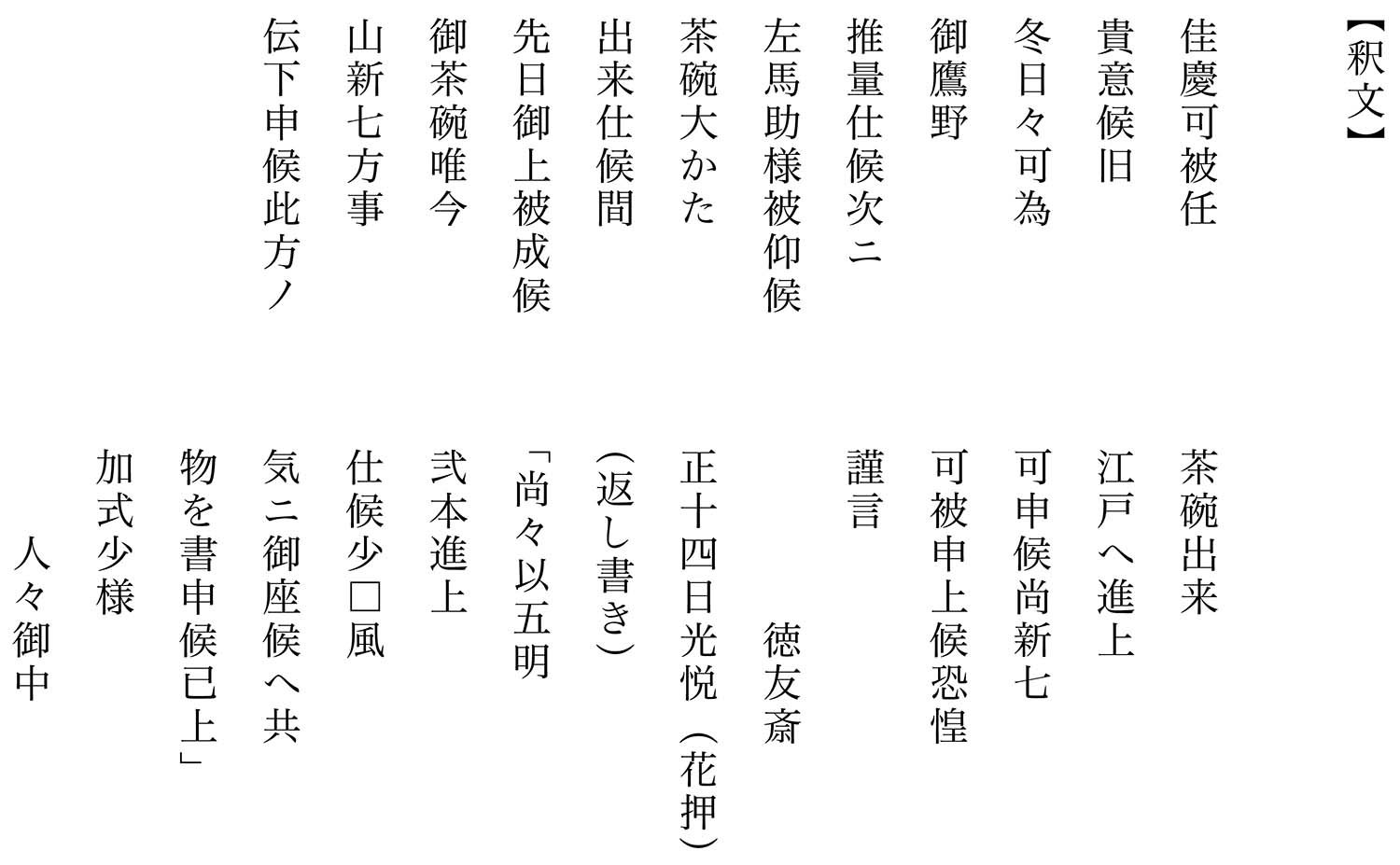

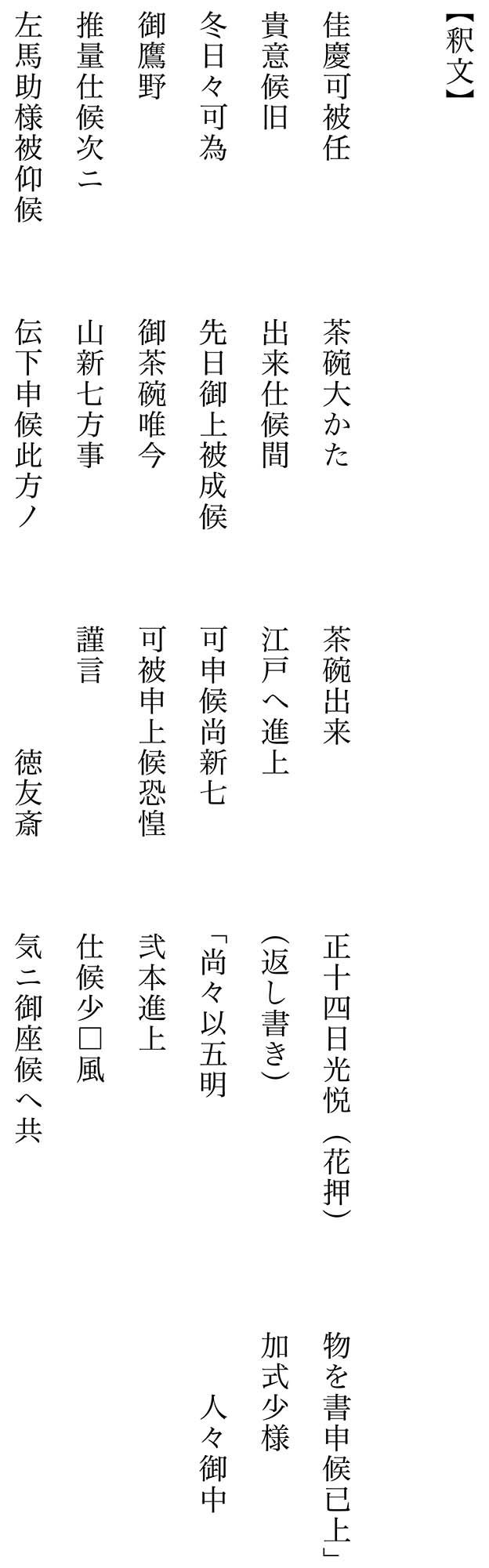

ここで、図2の加藤明成《あきなり》宛の手紙(東京国立博物館蔵 前掲『光悦』81号文書)に目を転じてもらいたい。本文の大意は、「(前略)茶碗はおおかた出来ました。先日、京都に送られた茶碗は、ただ今、山新七の方へ下しました。当方の茶碗は出来次第、江戸へ届けましょう。なお、新七からもそちらへ申し上げます」というもの。加藤明成からの茶碗の注文に際してはおそらく見本が届けられていたのであろう。光悦はそれをもとにして新たに同形の茶碗の成形を終えたようである。そこで、見本は用済みとなったので山新七に持たせて返す、という趣旨だとわかる。(これから焼かせる)茶碗が完成した暁には江戸に届けるという。この文面からも「山久兵衛 新七」は江戸への便(運輸・通信)を持つ町人だろうと推察される。

(東京国立博物館蔵)

図1の手紙はたいへんに読みづらい。それはどこか。たとえば、1行目下部にある「書状」の「状」、あるいは2行目下部にある「持」などは、筆先がそのように動いてはいない。いっそう難読なのは4行目上部の「可被下《くださるべく》」の「可」であろう。なぜこんな書になってしまったのだろうか。思うに「可」を草書にするときに下部にくる円運動ができなかった。時計方向の曲線がきちんと繋がっていないのである。次の行頭にある「近々」も同様である。また、6行目「九円」の「九」の中に、下の「円」が飛び出てしまい、一見したところ、これは「丸」に見える。しかしよく見れば「丸」ではなく「九」である。こうした運筆の不自由さの程度などから、書風の変化を時間軸の中に置いてみるなら、本状はおよそ寛永中ごろのものであろうと判断される。

いずれにしても、光悦の書はその様式的な完成以後も身体的状況により変貌を余儀なくされた。現存する遺墨を俯瞰してまとめるなら、光悦様はまず慶長初年に形成され、慶長8年(1603)~16年頃にはふっくらとした温かみのある線を特徴とする完成期を迎える。その後、慶長17年春に軽度の脳血管障害を患い、運筆には震えが現れる。しかし元和年間(1615〜24)の中ごろに、運筆の不自由さを乗り越えた(というより障害をうまく取り込んだ)力強い書風へと変わり、それは寛永初年ごろまで続く。その後、幾度か病気の再発・進行がくり返されたようで、運筆の不自由度は増し、線はいっそう枯渇してゆく。光悦の書は年齢とともにこのように変貌しているのであって、各期ごとにそれぞれ違う味わいを持っていると評すべきであろう。

○

さてここで少し余談にわたる話。かつて私の知人の陶芸家の方と雑談する機会があり、たまたま話は光悦の作陶に及んだ。氏の言うには、脳血管障害になった人は、おそらく土をいじるのは難しいのではないか。光悦が不自由な体で、はたして茶碗などを作れたのだろうか。だから光悦の作陶は病気以前のものなのではないだろうか、という。実作家の発言でもあるので、これには真実味がある。ふと、いまそれを思い出した次第である。

それに関連して、先ほどの「加式少」宛の手紙(図2)を再度見てほしい。この筆跡は、軽いながらも運筆が不自由である。書風からみて、書かれた時期は前回の「宗是老」宛の手紙よりは前、およそ元和初年ころの書のように見える。内容は「(依頼された)茶碗がおおかた出来た」ことを告げるものである。茶碗制作を頼んだ加藤式部少輔明成《あきなり》(1592~1661)の父は、賤ヶ岳《しずがたけ》の七本槍のひとりとして名高い加藤嘉明《よしあき》(1563~1631)。加藤父子と光悦とは茶友だった。茶碗制作の依頼への返事がこれであり、ここから、光悦はみずからの身体的なハンディにもめげず、好きな作陶にいそしみ、交遊のある人からの制作依頼にも応じていたことがわかる。

さらに少し付け加えておこう。返し書きの中には「五明《ごめい》」(扇)を2本進呈したこと、「少し□風気ですが、書き物をしました」などとある。ここには不可解な空白部分(□)が見える。1字分、文字が削り取られているのだ。おそらく本状を入手した後年の誰かが表具に際して削り取らせたにちがいない。たぶんここには「中」と書かれていたのではないだろうか。「少《すこし》中風《ちゅうふう》気《け》」の「中」を消して、「少□風気《かぜけ》」と読めるように改変したように解される。あるはずのない空白が雄弁にそれを物語っている。どうせ病気なら、「中風」よりも、単なる「風邪」に変えようとしたのだろう。