増田 孝(ますだ・たかし)

1948年生まれ。東京教育大学卒業。博士(文学)。愛知文教大学教授、学長を経て、現在、愛知東邦大学客員教授。公益財団法人永青文庫評議員。テレビ東京「開運!なんでも鑑定団」鑑定士。

主な著書に『光悦の手紙』(河出書房、1980年)、『茶人の書』(文献出版、1985年)、『書の真贋を推理する』(東京堂出版、2004年)、『古文書・手紙の読み方』(東京堂出版、2007年)、『書は語る 書と語る 武将・文人たちの手紙を読む』(風媒社、2010年)、『本阿弥光悦 人と芸術』(東京堂出版、2010年)、『イチからわかる 古文書の読み方・楽しみ方』(成美堂出版、2024年)、“Letters from Japan’s Sixteenth and Seventeenth Centuries”(Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley, 2022)など。

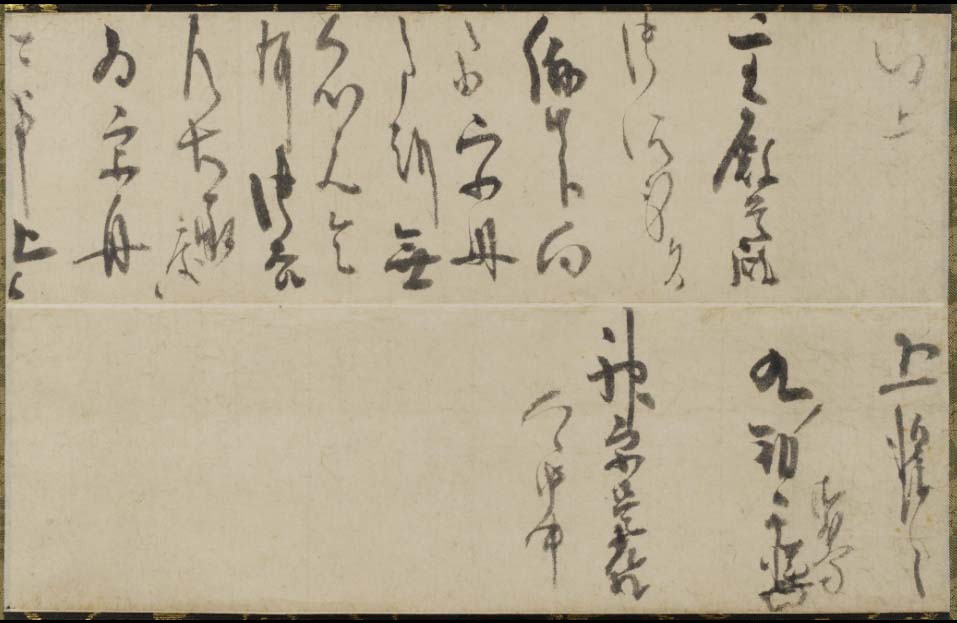

第5回 本阿弥光悦① 加賀藩臣神尾宗是に宛てた手紙

(架蔵 28.4×45.0cm)

【解説】

書風から、寛永初年(1624頃)に書かれたと推定される本阿弥光悦(1558~1637)の手紙である。

光悦は加賀第2代藩主前田利長(1562~1614)、およびその異母弟で前田家第3代となった利常(1594~1658)、そして多くの加賀藩臣達と、茶の湯や謡曲などを通して広い交遊を持っていた。光悦自身も幾度か加賀に行ったようである。その加賀滞在中に書いたと思われる手紙もあるし、また、加賀から京を訪れた藩臣たちと交わした手紙も数多くある。それらが前田家に遺された。この手紙もそうした加賀藩臣との交遊を知る一通と言える。

宛所の神尾宗是(1563~1641)という人物は諱《いみな》を之直《ゆきなお》といい、図書《ずしょ》と称した。宗是はその号である。前田利長に仕え、利長が高岡に退老したとき、老臣となって利長の寵をうけた。利長が慶長19年に卒し、ちょうど同じころに起こった大坂冬夏の陣ののち、家督を長子秀直《ひでなお》(1595~1625)に譲って宗是と号した。

さて、手紙の書風に着目したい。光悦は慶長17年(1612)の初めころに脳血管障害に罹る。以後、後遺症で右手に不自由をきたすようになる。光悦の手紙を見ると、病気の前と後とでは書線が明らかに違っている。この病気は能書家光悦にとっては重大事だったはずである。現在私たちが光悦の書を見てゆく場合においては、そうした運筆の不自由の有無や度合を見逃してはならない。

慶長16年12月に、光悦は病気の再発した前田利長を見舞うため、加賀金沢を訪れ、そこに越年する。そして、年明けて翌17年の2月に京都に帰る。在加賀中に書いたと思われる加賀藩臣宛の手紙の筆跡にはまだ病気の痕跡は見出せないので、どうも帰京後に発病したようなのである(名古屋市博物館寄託光悦書状第6通による)。17年春のことだったと考えられる。結果として、それ以後に書かれた書にはすべてその影響が見られることになる。病状の詳細はもとより不明だが、当初は軽度だったらしいこともわかる。自身、そのことを手紙の中で漏らしているものがあるからである。光悦55歳。それから寛永14年に80歳で亡くなるまでの25年のあいだに、幾度か発作をくり返したようなのである。そして、そのたびに不自由さが増したことが、遺された手紙から察せられる。その中には「中風散々」などと訴える手紙もある。しかしながら、光悦は奇蹟的に80歳まで生きた。

ここで、あらためて本状を書として眺めてみよう。擦《かす》れや震えといった線はほとんど見られない。全体としては、やや尖りのある、しかし図太く力のこもった、スピードのある線で書かれている。力感に満ちている。宛所の「神」などに見る縦線なども強く、伸びやかである。

光悦様式の書の中でも、こうした特徴は、およそ元和初年から寛永初年(1615~1624)の書に多く見られる。

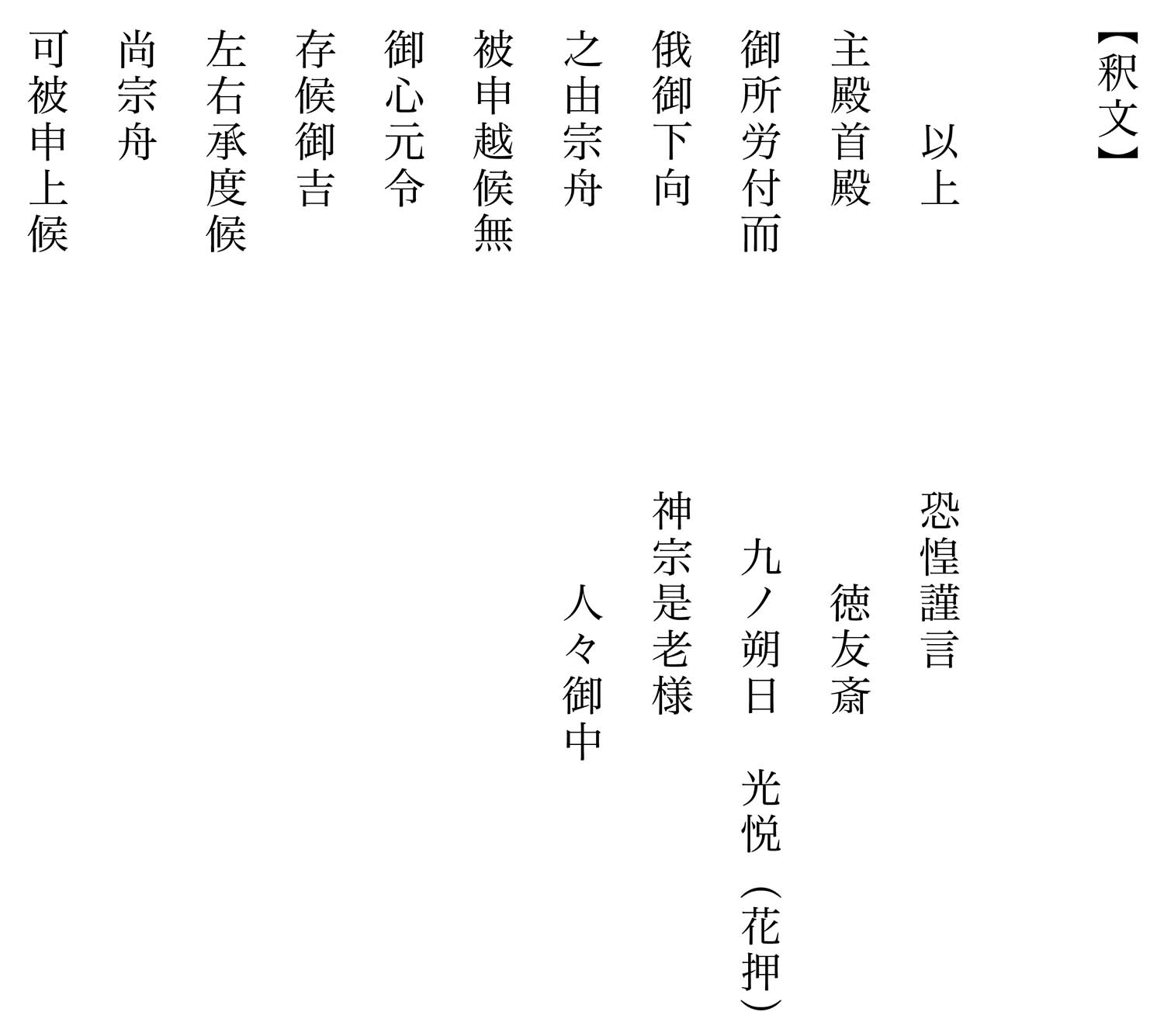

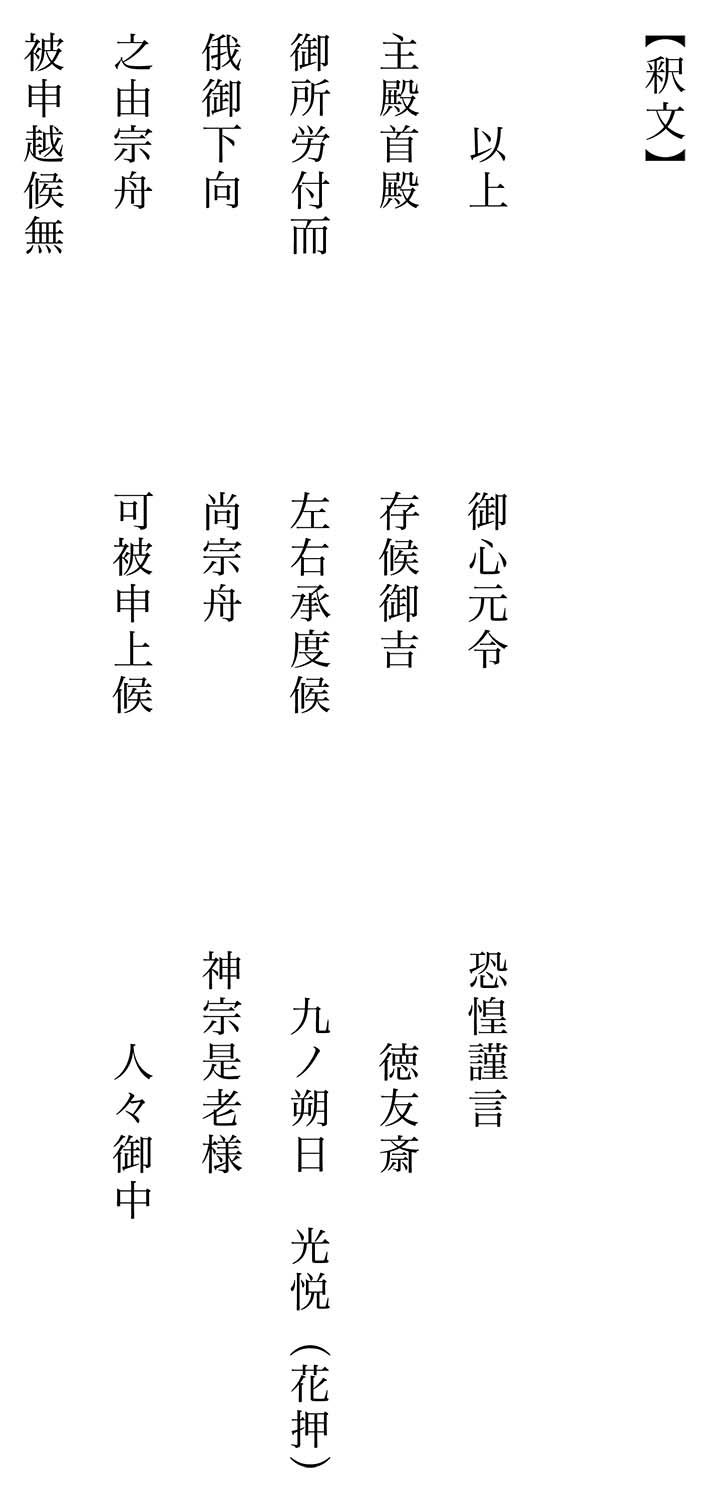

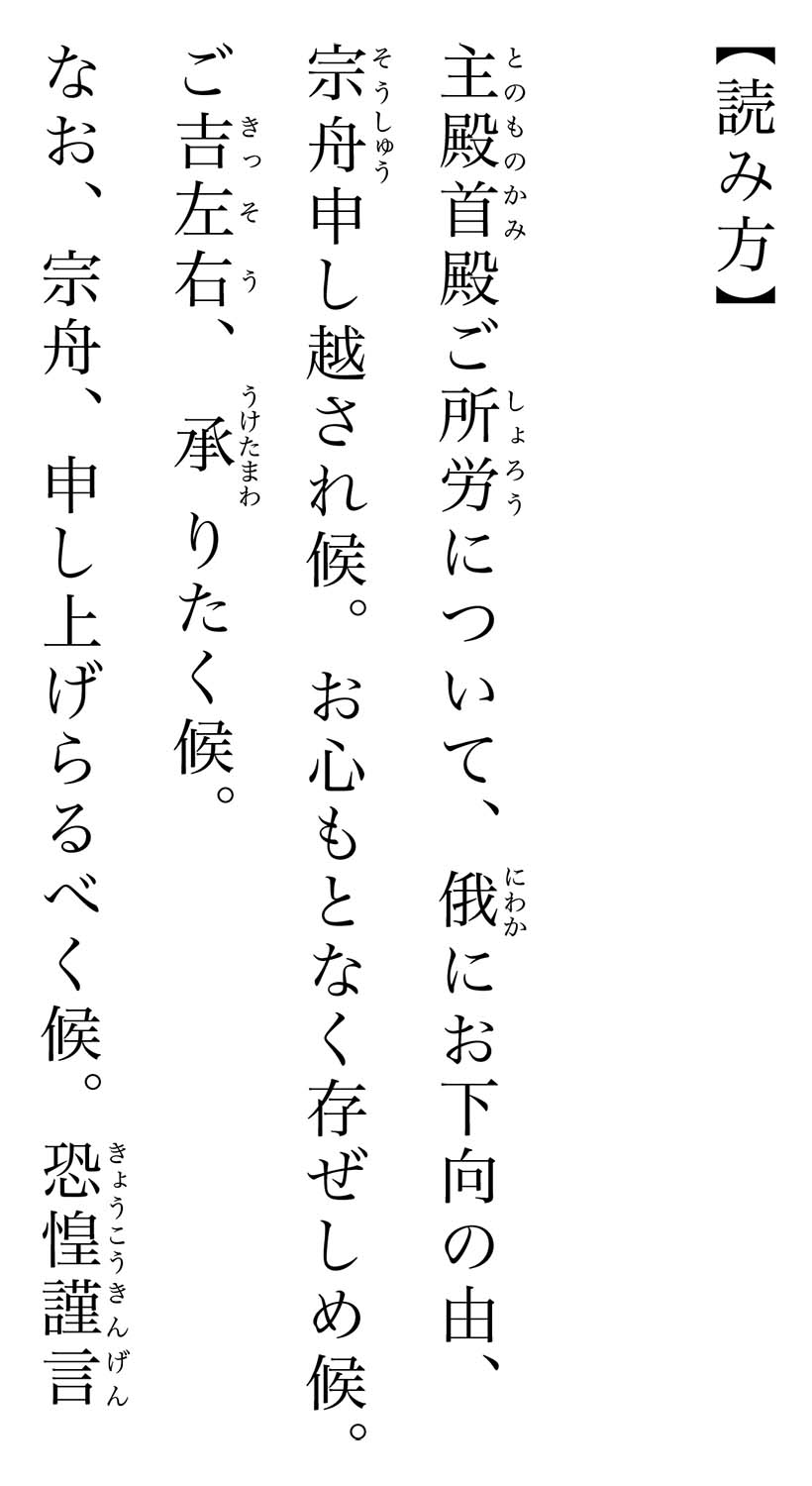

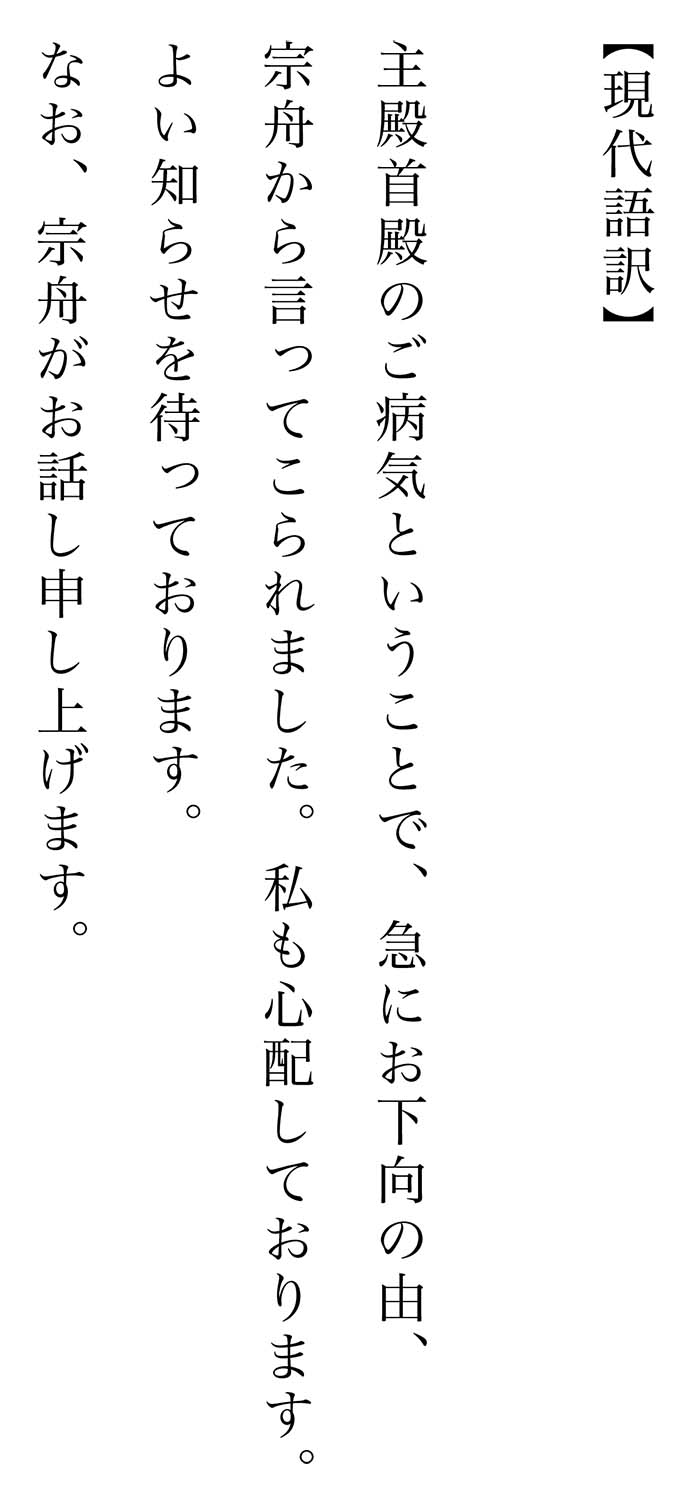

さて手紙の内容を見てみよう。「主殿首《とのものかみ》殿がご病気になり、(貴方は)急にご下向とのことを、宗舟から申し越されました。ご心配なことです。よい知らせを待っています。なお、宗舟からお話し申上げます」光悦の手紙はほとんどこうした簡潔な文面である。

ここにいう「主殿首」とは、神尾宗是の長男秀直(1595~1625)の通称である(実際には主殿助といっていた)。彼は文禄4年に生まれ、幼時から利長に近侍した。元和の初め(1615)ころに父が退老し、家督を相続して1万1千石を領したものの、寛永2年(1625)に31歳の若さで父に先立っている。

光悦が手紙の中で「主殿殿の病気が心配だ」と述べているのは、まさにこの時のことではないだろうか。父宗是はたまたま京都にいて、加賀から病気の知らせを受けたのである。秀直の没した月までは不明であるが、しかし、寛永2年に亡くなったことからすると、この手紙の書かれたのもこの年か、もしくはその少し前とみて大過ないであろう。前述したような、光悦の書風の面から見てもまったく矛盾はない。

〇

さて文中に2カ所出る人名、ここでの使者と思われる人名「宗舟」の書き方を見ていただきたい。光悦の書いたこの文字を即座に「宗舟」と読むのは易しいことではない。たぶん1字目は「宗丹」、2字目を「宗舟」と読んでしまうだろう。しかし、手紙の文脈にそってみるなら、これらは同一人物と考えるしかない。結論を言ってしまうなら、宗舟が正しいのである。光悦の親しい友人角倉素庵(1571~1632)の弟子には藤本宗舟なる人物がいる(『活所遺稿』)ので、おそらくこの人であろうと私は考えている。ところが、これを「宗丹」と読んでしまう理由は、「舟」の起筆に問題があるからで、第1画目にはほとんど力が入っていない。この線が書けていないのだ(これこそ、脳血管障害の現れではないだろうか)。

現在、医師は患者を診るときに直線や円を書いてもらって、その運筆を観察するという診断法があるという。そのときは漢字などの複雑な文字を用いることはないそうで、もとはドイツにおいて、患者にアルファベットのような単純な文字を書いてもらってそれを医師が診るらしいのである。円などを書いた場合、きちんと閉じることができるかどうか、もし閉じない、またはある方向に力が入らない、線にならない、などがあるかどうかを障害の部位を知る手がかりにするという話を聞いたことがある。

さて、話を光悦の手紙に戻そう。

上のような人名の読み違いは、さらにいっそう問題を複雑化させてしまうことにもつながる。

というのは、光悦と親しかった宗舟という人名は他の光悦書状にも見られ、それを「宗丹」と読んだある研究者が、「宗丹」として論を展開したことが、事実あったのである。これは問題である。

光悦自身にしてみれば、宗舟と書いたつもりが、はからずも宗丹となってしまった。これは光悦の腕の不自由に起因するものだったのである。現在では、光悦の手紙は500点以上見つかっているだろう。加えて光悦の書の研究も精度を増しているはずである。

しかし、これはおそらく光悦だけの問題にとどまらない。いかに正確に読みとろうとこちらが心がけても、手紙それ自体が草卒の書であるかぎり、判読の難しさは常につきまとうものだということを知るのである。自戒したい。

(参考文献)

・林屋辰三郎ほか『光悦』(第一法規出版、昭和37年)

・林屋辰三郎『角倉了以とその子』(星野書店、昭和19年)

・林屋辰三郎『角倉素庵』(朝日新聞社、「朝日評伝選19」、昭和53年)

・山本祐子「〈資料紹介〉新出の「本阿弥光悦書状巻」について」(『名古屋市博物館』研究紀要第29巻、平成17年度)

・増田孝『本阿弥光悦 人と芸術』(東京堂出版、2010年)