疑問を持ちつつ、なんとなくそのままにしていることってありませんか?

游墨舎スタッフが耳にした素朴な(おバカな?)疑問(Q=Question)を、

その道のプロフェッショナルの方々にお尋ねし、

回答(A=Answer)をまとめていた以前の連載「書道に関するおバカな質問」を一新。

新シリーズでは、書家であり研究者でもある財前謙氏が、とことんガッツリお答えします。

疑問を持ちつつ、なんとなくそのままにしていることってありませんか? 游墨舎スタッフが耳にした素朴な(おバカな?)疑問(Q=Question)を、その道のプロフェッショナルの方々にお尋ねし、回答(A=Answer)をまとめていた以前の連載「書道に関するおバカな質問」を一新。新シリーズでは、書家であり研究者でもある財前謙氏が、とことんガッツリお答えします。

Q 「電気の貫之」とは、いったいどういう……?

一昨年から日本の大学に留学しています。会話はほぼ問題ないのですが、日本の文字は難しくて不得意なので、今年は「書道」の授業も履修しています。

高野切第三種を臨書した授業時に、「デンキノツラユキ」というフレーズが2度出てきました。高野切は古今和歌集を書写しているので、「貫之」は間違いないと思うのですが、「デンキノ」の意味がよくつかめないままです。「電気の貫之」とは、いったいどういう意味でしょうか。(20代留学生・ロサンゼルス出身・男性)

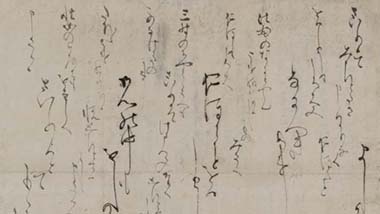

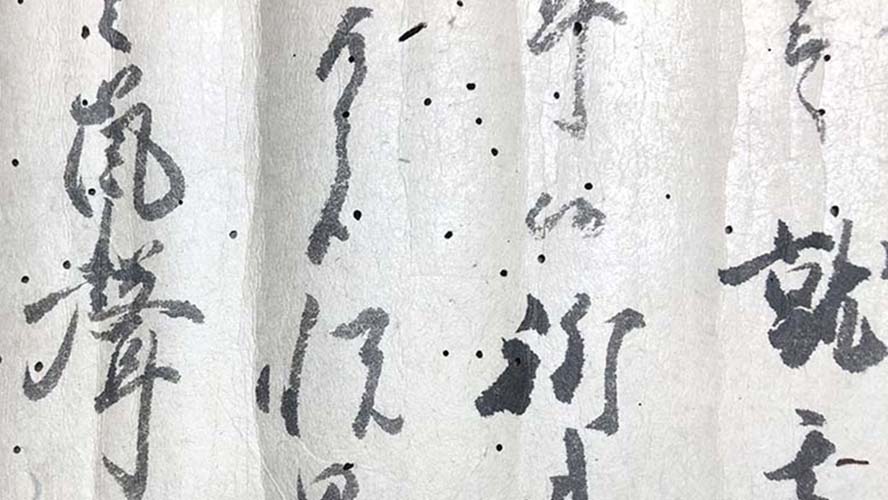

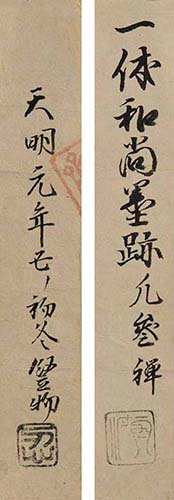

「佐竹本三十六歌仙断簡 紀貫之」

(耕三寺博物館蔵)より

出典:藤岡忠美『紀 貫之』(講談社学術文庫)表紙

A それはきっと、「伝 紀貫之」のことでしょう。

伝称筆者

高野切第三種を扱う授業とのことですので、おそらくそれは「電気の貫之」ではなく、「伝紀貫之」のことと思われます。日本語には同音異義の語句がたくさんありますが、外国語として日本語を見たときに、それは厄介なものの1つなのでしょうね。

「伝紀貫之」を、もっと正確に表記するなら、〈伝〉の後に少しアキをつくって「伝 紀貫之」とするか、あるいは〈伝〉を幾分小さめにして「伝紀貫之」とするのが適切です。ここでいう〈伝〉とは、伝称筆者のことです。

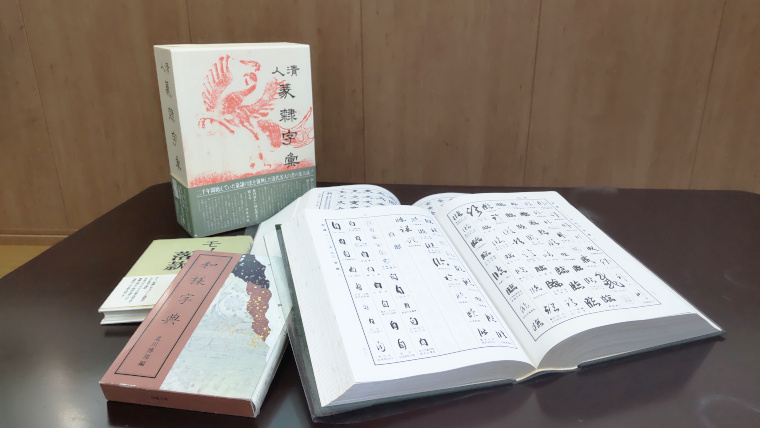

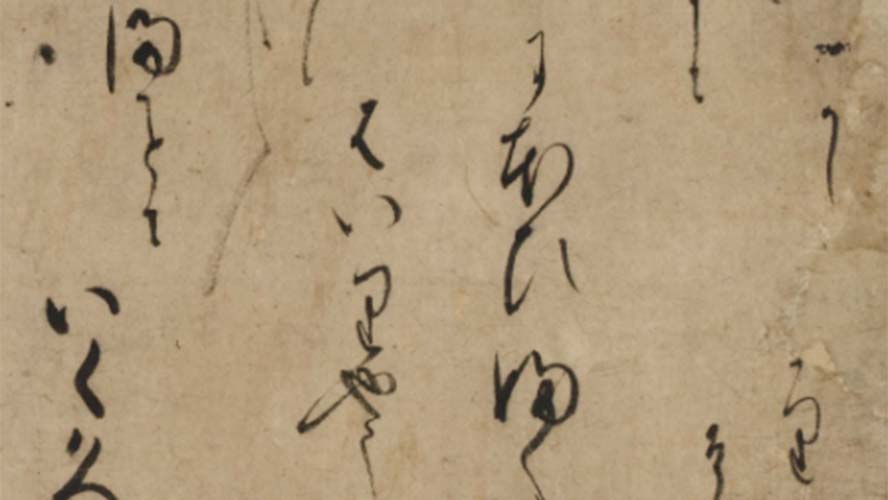

背表紙

(二玄社)

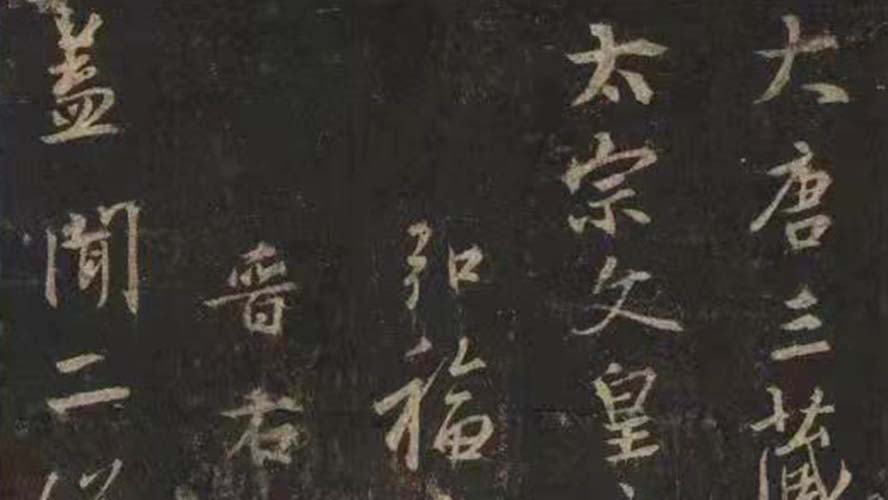

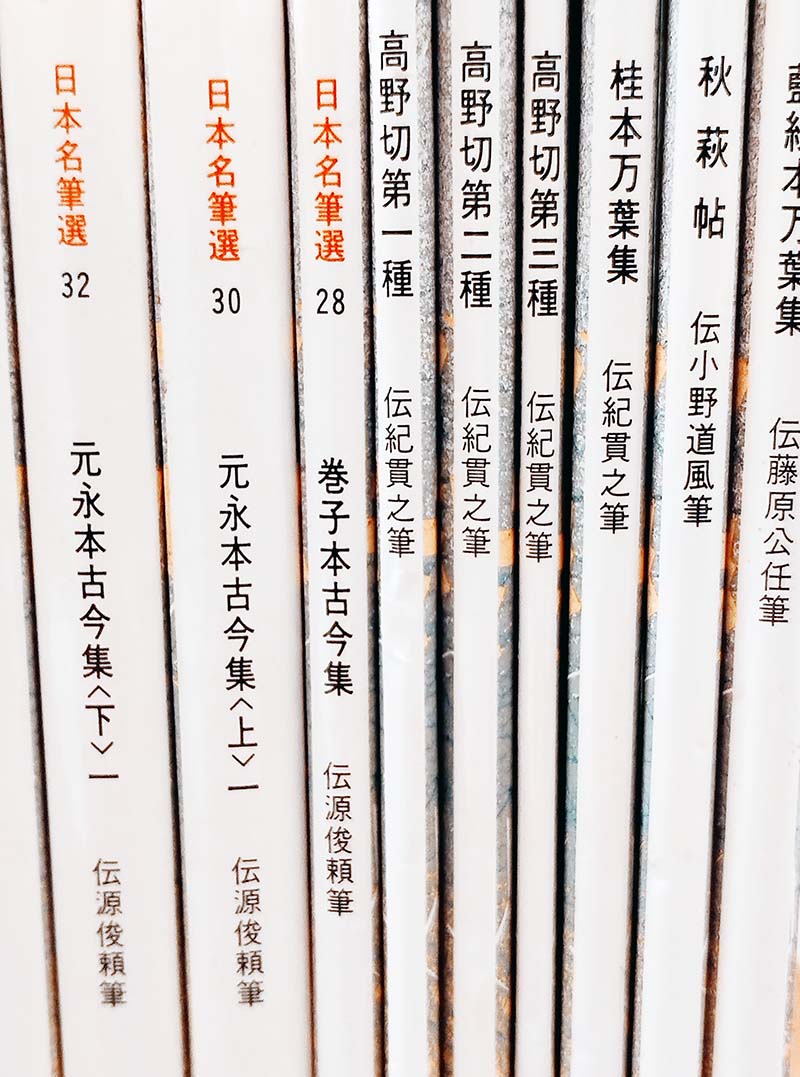

主に平安時代から鎌倉時代に書かれたかな書跡を「古筆」とよびます(奈良時代や平安時代の写経をはじめとする漢字書跡や、室町時代の書跡も含めて「古筆」とよぶ場合もあります)。

長い戦国時代を経て織田信長が足利将軍家の時代に終止符を打ち、豊臣秀吉が天下人になって、久方に泰平の世が訪れると、古典回帰の機運が高まり、その1つとして古筆の蒐集が流行しました。また茶の湯の流行により、古筆の名品を茶室にかけて鑑賞する風も広まります。そこで名筆は切られ、断簡となって諸家の所蔵となりました。多くの古筆名に「切」がついているのは、この事情に拠っています。

しかもこれらの古筆は、ほとんど筆者名が明らかでないものばかりです。そこで古今和歌集を揮毫したものには、その編者の1人である紀貫之の名を冠して「伝 紀貫之筆」とし、「和漢朗詠集」を揮毫したものには、その編者 藤原公任の名を冠して「伝 藤原公任筆」などと筆者名がつけられていきました。これを伝称筆者といいます。

そのため厳密にいうと、伝称筆者はその古筆の筆者ではありません。正確には、「筆者不詳」とするのが正しいところです。

安土・桃山時代以降、古筆蒐集家たちはこれを1つの冊子にまとめて整理し、同時にそのコレクションを誇るようにもなりました。この冊子のことを「手鑑(てかがみ)」、あるいは「古筆手鑑」とよんでいます。その際に、やはり古筆それぞれに筆者名を明記したい思いと、それを誇りたい願望が、伝称筆者が生まれてくる土壌となりました。伝称筆者誕生の背景には、他者に誇りたい人間の欲望が渦巻いていたようです。

伝称ではあっても、有名な紀貫之の筆跡ということで、所有者の自尊心もきっと満足させられたことでしょう。中には、いつの間にか「伝称筆者」という約束も忘れて、紀貫之の筆跡と信じてしまった人も多くいたはずです。

極札と折紙

安土・桃山時代には、古筆鑑定の専門家もあらわれます。その典型が「古筆家(こひつけ)」という専門家系で、古筆了佐の名がよく知られています。本名は、平沢弥四郎。この人物に、豊臣秀吉の甥にあたる関白 豊臣秀次が「古筆」の姓を与え、「琴山」と刻した純金製の鑑定印を付与したと伝わっています。

古筆家初代 古筆了佐以降、江戸時代には歴代の古筆家が古筆の鑑定にあたり、「琴山」をはじめとする古筆家の印を捺した極札(きわめふだ)を発行していきました。古い手鑑を見ると、必ずといってよいほど、古筆それぞれの右端頭部に、古筆家の黒印が捺された極札が貼られています。古筆家の鑑定を受けないと、由緒正しい古筆とはみなされなかったのでしょう。「極め付き」という慣用語も、この極札から派生したことがうかがえます。

きっと初代 古筆了佐こと平沢弥四郎は名うての目利きであったがために、豊臣秀次から古筆家の称を与えられたものと想像されます。筆跡を見るだけで、真贋を判断できた人物だったのだろうと思います。しかし、それが何代も続くはずはありません。数代後には、ただ「古筆家」という既得権だけで生きていく者もいたはずで、そのような事情から空札(からふだ)も発行されるようになっていきます。

空札とは、古筆家が鑑定対象の書跡を見ることもなく、最初から「琴山」印などを捺した極札を発行し、鑑定代金だけを徴収することをいいます。その空札に書跡の所蔵者は、都合のいい伝称筆者名や古筆切の名称を書き入れ、高値での売買を成立させたことでしょう。

なので、伝称筆者は贋作制作の温床にもなり、本来なら鑑定書の意味合いのあった極札が、逆に贋作の証明書になってしまう状況も出てきます。そして、これを「札付き(ふだつき)」とよぶようになり、「極札の付いた古筆切は贋物」という骨董商仲間間の常識も共有されるようになってきます。「札付きの悪(わる)」とは、まさにここから生まれた慣用句です。

「お墨付き」が欲しい、そんな人間の欲望が、次の商売を成り立たせる。古筆鑑賞という、本来は清らかであるはずの行為が、いつの間にかそれとは真逆の方向に行ってしまうのも、現世の真相のようです。

ところで真贋の鑑定には、「極札」以前から、「折紙(おりかみ)」を添える習わしがありました。折紙は、奉書紙を半分に折り、開いた方を「天」、折りの方を「地」にし、そこに鑑定結果を書き記します。折紙を書くことは限られた者だけに許され、その書き方も秘儀とされました。同朋衆(どうぼうしゅう)とよばれる専門家集団で、本阿弥光悦を生んだ本阿弥家が刀剣の研ぎと鑑定をする家柄であったことはよく知られています。この折紙を、カード1枚に簡略化したものが極札だと考えてよいでしょう。

例えば、昨今では熨斗(のし)も水引も印刷された熨斗紙や熨斗袋が主流ですが、本来贈答品は奉書紙に包み、水引をかけ、奉書紙に包んだ熨斗鮑(のしあわび)とともに謹呈するものでした。神前に供え、祝いの場には酒宴がつきものですから、熨斗鮑はその肴としてふるまわれていたといいます。以前は熨斗鮑の包みを意匠化して熨斗袋に貼り付けたものも見かけましたが、水引とともに最近ではすべて印刷されたもので簡略化されています(若い世代には、印刷しただけの熨斗紙や熨斗袋でさえ、格式ばったものに思えるかもしれません)。奉書紙に水引、そして熨斗鮑が「折紙」に相当するなら、それらを印刷しただけの熨斗紙や熨斗袋が「極札」だと考えれば分かりやすいでしょう。

したがって、「極札」より「折紙」の方が格上です。だから「極め付き」よりも、「折紙付き」の方が、より格の高い誉めことばであることも、ここでおさえておくとよいでしょう。

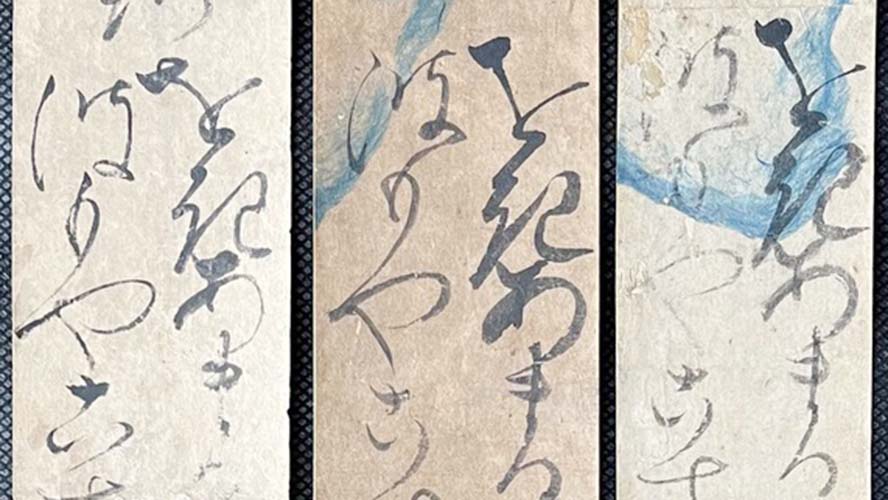

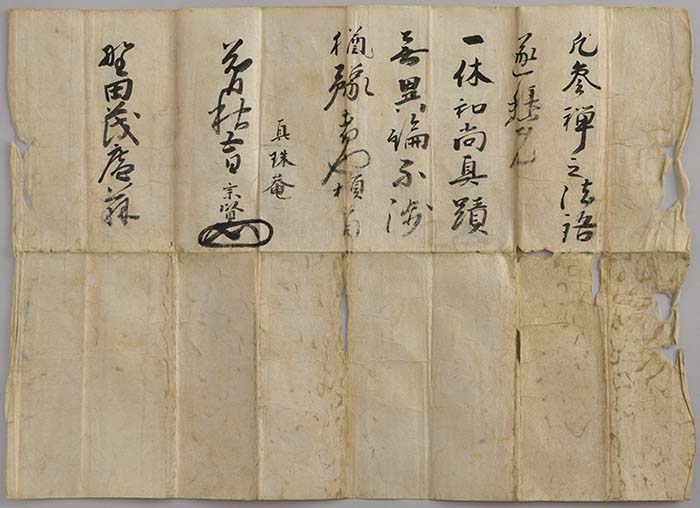

なかなか一般では目にすることのない折紙と極札ですので、参考として、かな古筆ではありませんが、折紙と極札の両方を備えた一休墨跡軸(個人蔵)の「折紙」と「極札」を画像でご覧にいれます。「折紙」と「極札」の違いを、ぜひ目で理解してみてください(画像無断転載不可)。

(撮影・遠藤純)

※真珠庵十五世 普巖宗賢(1616~1697)は、

狩野安信に学んだ画僧で、墨跡の鑑定をよくした。

(撮影・遠藤純)

伝称筆者の課題

伝称筆者は多分に主観的な判断で行われてきたので、客観的な観点からは様々な矛盾をはらんでいます。

例えば、桂本万葉集の伝称筆者は「伝紀貫之筆」ですが、同本の断簡は「栂尾切(とがのおぎれ)」とよばれ、栂尾切の伝称筆者は「伝源順筆」、もしくは「伝宗尊親王筆」(伝宗尊親王筆のものは特別に「鎌倉切」ともいう)と、「伝紀貫之筆」とは異なる別の2名が伝称筆者に挙げられてきました。さらに複雑なのは、20世紀の研究成果から桂本万葉集は源兼行筆と結論がついています。つまり桂本万葉集では、同じ筆跡に4人の筆者が存在することになります。その源兼行の筆跡と確定しているものでも、高野切第二種は「伝紀貫之筆」、雲紙本和漢朗詠集と関戸本和漢朗詠集は「伝藤原行成筆」、北山抄第三は「伝藤原公任筆」と、伝称筆者が異なります。なかなかややっこしいですね。

これとは別に、同筆と見られながら、それぞれに伝称筆者が異なるものとして、高野切第一種の「伝紀貫之筆」、深窓秘抄の「伝宗尊親王筆」、大字和漢朗詠集切の「伝藤原行成筆」が挙げられます。

同様に同筆と考えられますが、高野切第三種は「伝紀貫之筆」、粘葉本和漢朗詠集・近衛本和漢朗詠集・伊予切和漢朗詠集(上冊の前半「秋夜」まで)・蓬莱切・法輪寺切・元暦校本万葉集巻一は「伝藤原行成筆」に仕分けられています。いずれも実際は、「筆者不詳」でしかありません。

日本書道史の専門家、もしくは余程のマニアでないかぎり、これではもう古筆の理解はお手上げです。旧態依然と伝称筆者を前面に出すのはそろそろ止めにして、筆者の確定している書跡以外は「筆者不詳」と表記する勇気を、みなで共有する時期にきているようにも思います。質問者のように、せっかく日本の文化に興味をもってこれを学ぼうとしている若者に、「電気の貫之」で悩ませるのはあまりに酷な話で、至極残念です。

ただし、伝称筆者は古筆の鑑賞法としての経緯もありますから、全否定はせずに、必要に応じてそれを考えていく材料にしていくべきと思われます。とくに、伝称筆者は書の「格」を1つの基準にしたといわれています。現代社会では「格」についてあまりとやかく言いませんが、これも忘れたくない重要な書のありようでしょう。あるいは、最後はそこに帰すべきものでもあるでしょう。

でもそれを前面に出しすぎると、初心者に大きな壁を作ってしまいがちです。まず専門家であっても、低きに下りて分かりやすくこれを伝えるのが、これからの課題といえそうです。1つの提案として、例えば高野切三種なら、「筆者不詳(伝 紀貫之筆)」というような表記はいかがでしょうか。

財前 謙(ざいぜん・けん)

1963年、大分県生まれ。第1回「墨」評論賞大賞。白川静漢字教育賞特別賞。

『日本の金石文』(芸術新聞社)、『手書きのための漢字字典(第二版)』(明治書院)、

『字体のはなし ― 超「漢字論」』(明治書院) 等の著書がある。

NHKラジオ「私の日本語辞典」〈漢字の字体を考える〉全4回(2020年11月放送)は、

今もYouTubeで視聴できる。

団体に所属せず個人で活動を続ける。長年、早稲田大学で非常勤講師も務めている。

財前 謙(ざいぜん・けん)

1963年、大分県生まれ。第1回「墨」評論賞大賞。白川静漢字教育賞特別賞。『日本の金石文』(芸術新聞社)、『手書きのための漢字字典(第二版)』(明治書院)、『字体のはなし ― 超「漢字論」』(明治書院) 等の著書がある。NHKラジオ「私の日本語辞典」〈漢字の字体を考える〉全4回(2020年11月放送)は、今もYouTubeで視聴できる。団体に所属せず個人で活動を続ける。長年、早稲田大学で非常勤講師も務めている。