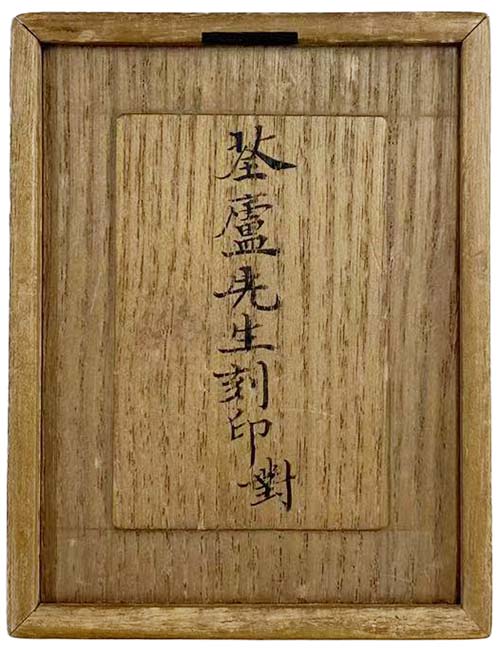

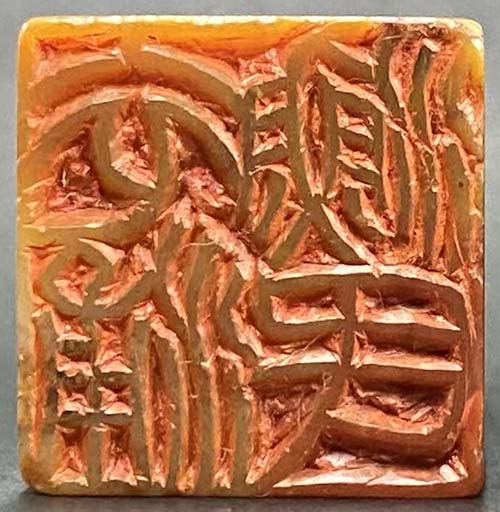

河井荃廬 対印

大正8年(1919)

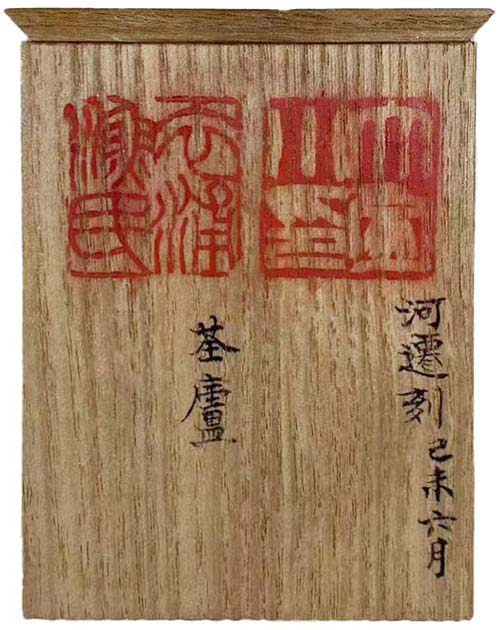

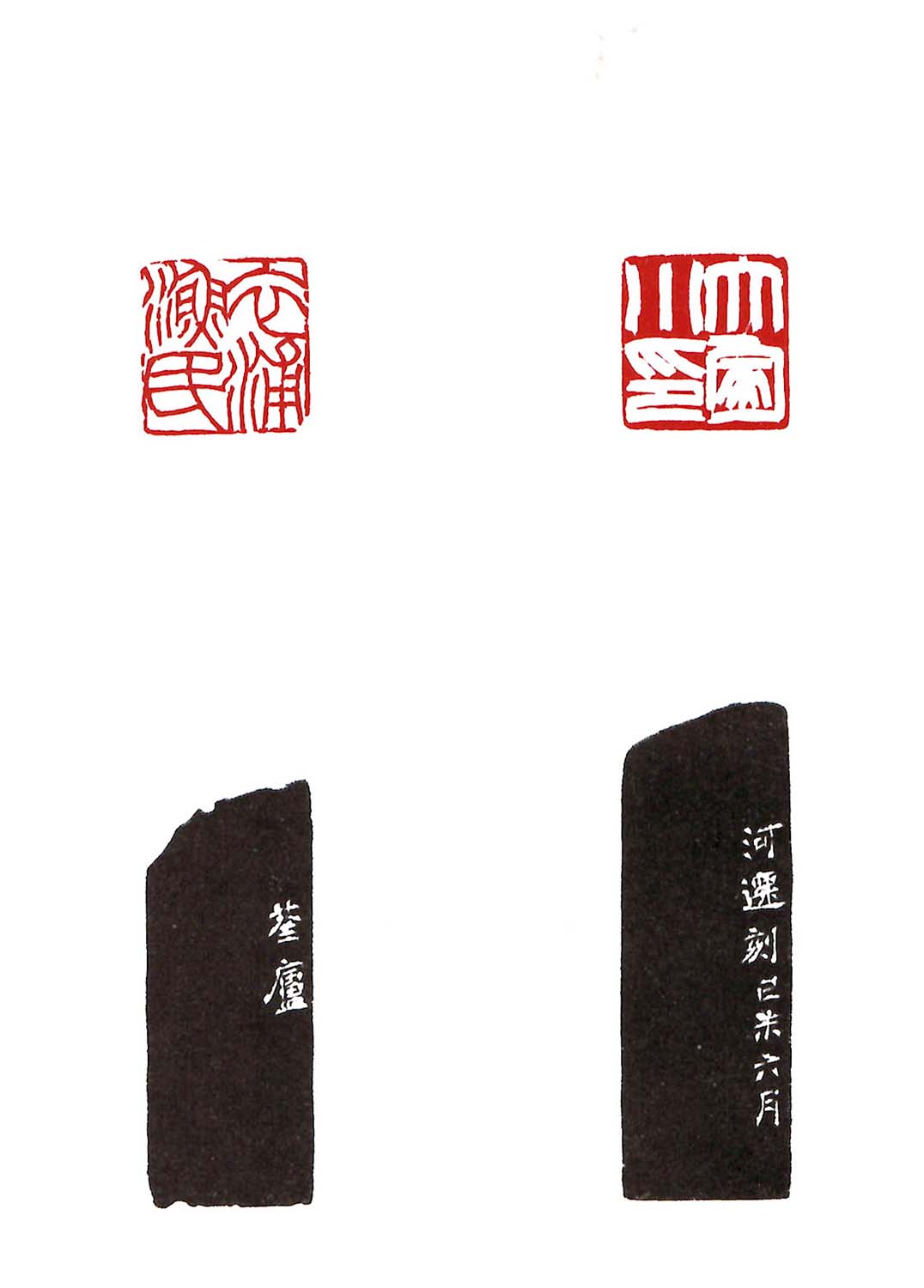

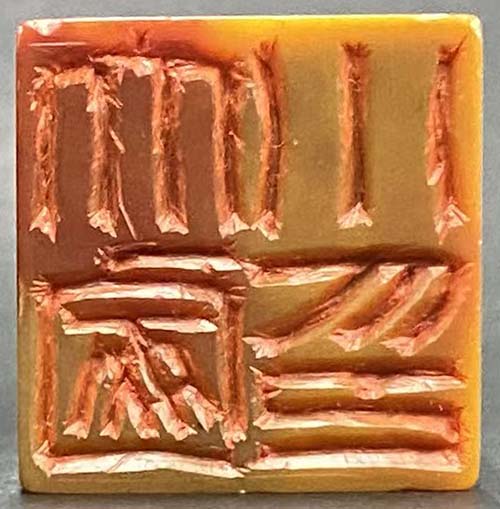

朱文印「衣浦漁民」縦2.6×横2.5×高さ6.4

出典:『河井荃廬の篆刻』(西川寧著、二玄社、昭和53年)

河井荃廬の刻印2顆

文/岩切 誠(書文化研究会会員)

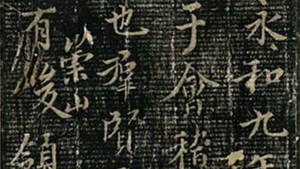

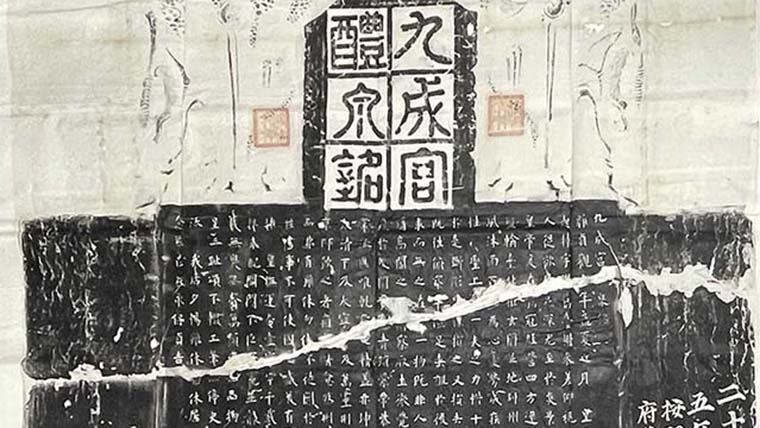

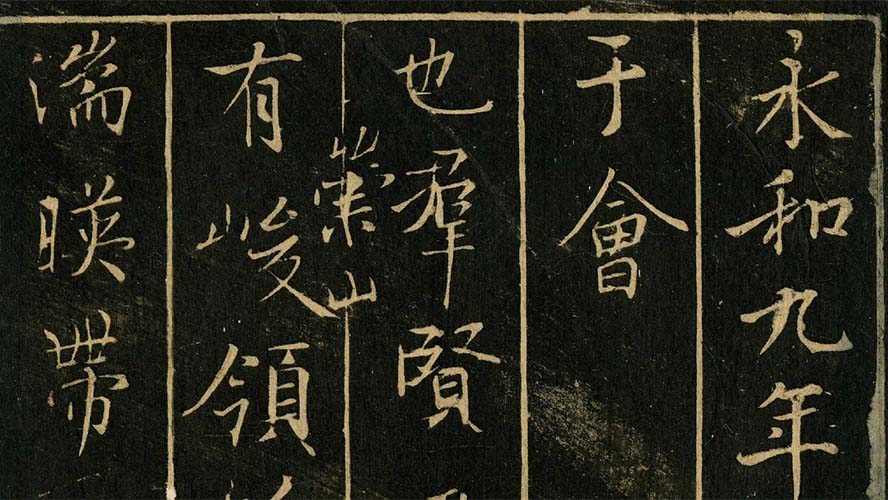

河井荃廬(明治4年〜昭和20年)は明治・大正・昭和の篆刻界に大きな足跡を残した人である。名は仙郎、遷とも署した。京都の人で、明治36年に新町三井家9代の実業家聴氷三井高堅(慶応3年〜昭和20年)に招かれて東京九段に移住した。聴氷閣のコレクションの多くの収蔵賞鑑印を製作したことでも知られる。篆刻は初め篠田芥津に浙派の風を学び、明治33年に中国に渡って呉昌碩に師事し、その後は昭和6年まで毎年のように渡清した。昭和20年3月10日、東京麹町の自宅で東京大空襲に遭い、不慮の死を遂げ、蒐集した万巻の珍籍、金石書画等も灰燼に帰した。

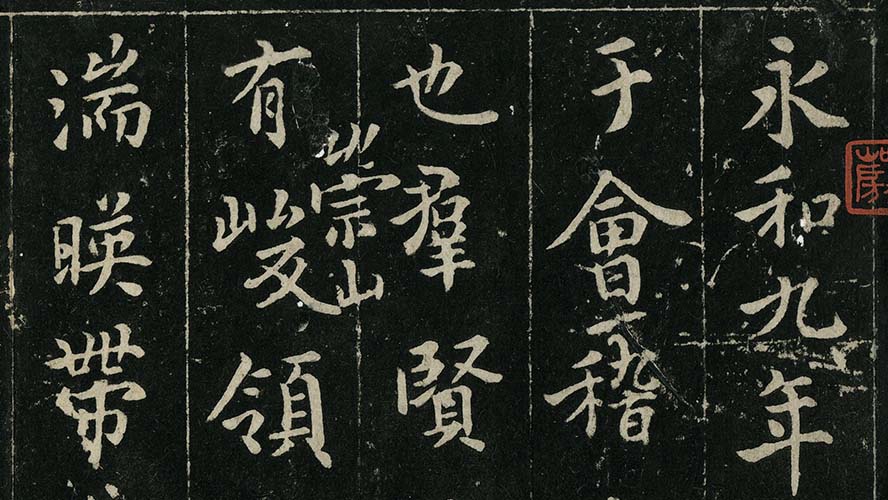

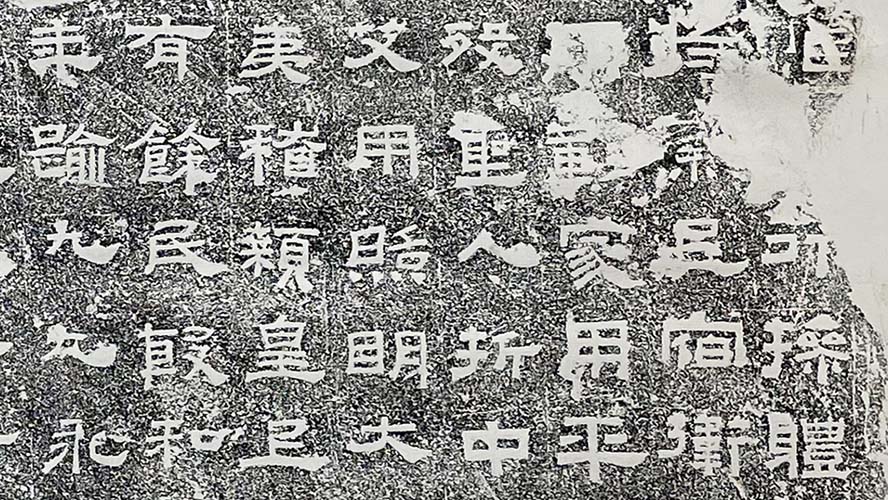

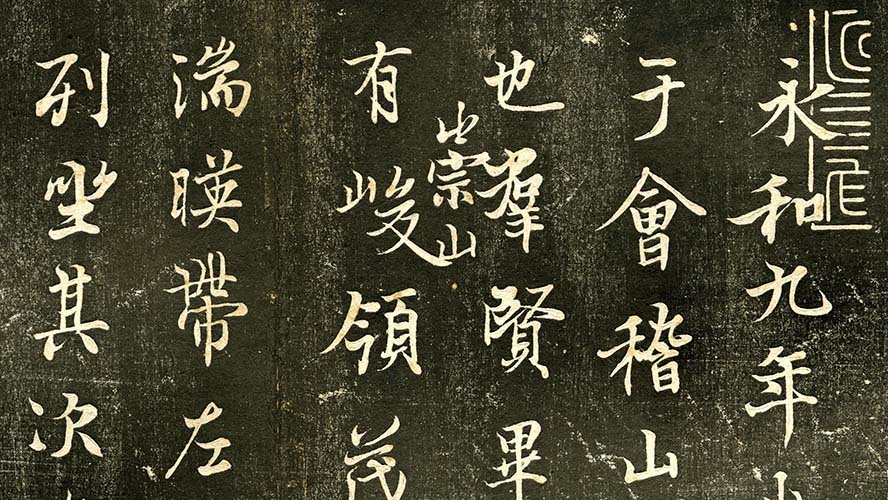

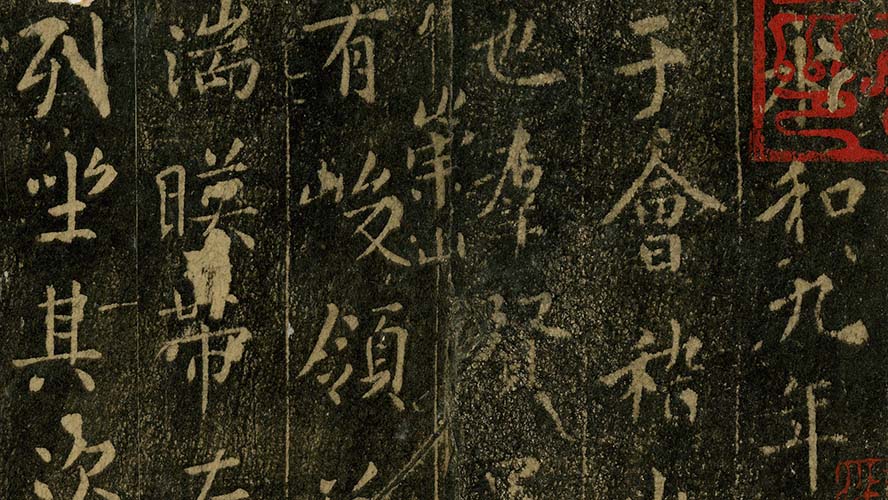

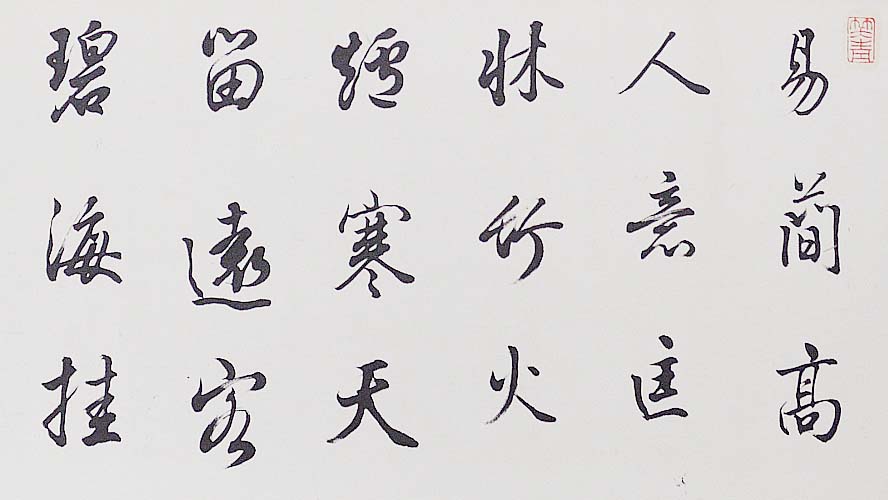

上図の印影と側款拓は二玄社の『荃廬先生印存』(昭和51年)と『河井荃廬の篆刻』(昭和53年)に収載されており、タテ2.6センチ、ヨコ2.5センチの角印で対印。石材の上面あるいは側面に薄意雲紋が施されている。依頼者は不詳。

白文印「大冢(塚)小印」は姓名印で「小」は複名の下を省略したものか。「冢」は「塚」と同じで、「塚」はもと「冢」、篆書は「塚」の土偏を省いたもの。側款は「河遷刻 己未六月」で、「河」は「河井」の略、「己未」は大正8年で、荃廬49歳の作である。朱文印「衣浦漁民」の「衣浦」は愛知県知多半島にある港衣浦(きぬうら)であろうか。「漁民」は釣り人、自らを漁師になぞらえた言い方である。この印の側款は「荃廬」のみで紀年はないが、前印と同時期の作であろう。

『荃廬先生印存』の「作品注記」には、この2印は藤山鳴堂蔵と記されている。藤山鳴堂(明治41年〜昭和58年)は福井の人で、上京後浅草橋で印材問屋を開業、その後藤山商事株式会社を設立した。書画篆刻の有名なコレクターである。

印材は桐箱に収められ、傷や磨滅の跡が見られない。印面・印影ともあたかも製作されたばかりのようで、呉昌碩風を脱した荃廬風の端麗な品格の高い印である。ただ2点ほど疑問が残る。1つは印材の長さの違い。長辺が白文印の方は7.5センチ、朱文印の方が6.4センチで、1センチ強の差があること。もう1つは白文印の「大」字の中央下の細い斜線をどうとらえるかということである。この勢いのある斜線は製作後についた傷とも思えず、作為的に入れた線とも思えず、あるいは刀が走ったものかとも思えるのだが、これでよしとしたものであろうか。ともあれ、100年以上も前に製作された印がこのように美しいままで大切に保管され、それを目にすることができるのは眼福の至りである。

印面

印面