増田 孝(ますだ・たかし)

1948年生まれ。東京教育大学卒業。博士(文学)。愛知文教大学教授、学長を経て、現在、愛知東邦大学客員教授。公益財団法人永青文庫評議員。テレビ東京「開運!なんでも鑑定団」鑑定士。

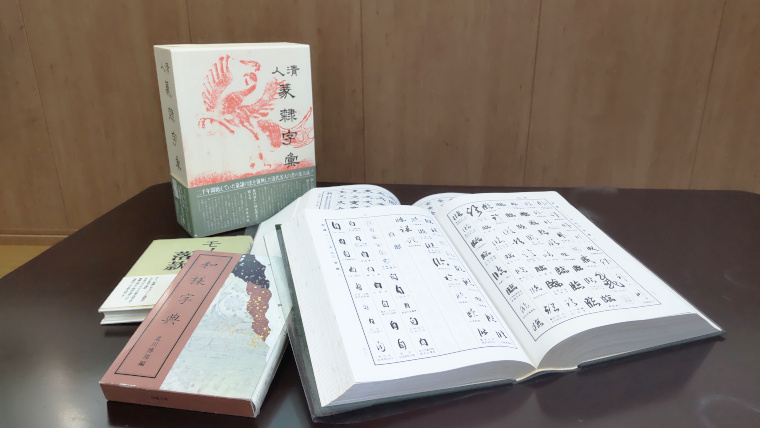

主な著書に『光悦の手紙』(河出書房、1980年)、『茶人の書』(文献出版、1985年)、『書の真贋を推理する』(東京堂出版、2004年)、『古文書・手紙の読み方』(東京堂出版、2007年)、『書は語る 書と語る 武将・文人たちの手紙を読む』(風媒社、2010年)、『本阿弥光悦 人と芸術』(東京堂出版、2010年)、『イチからわかる 古文書の読み方・楽しみ方』(成美堂出版、2024年)、“Letters from Japan’s Sixteenth and Seventeenth Centuries”(Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley, 2022)など。

第38回 寛永期の書 ─手紙を中心に─(1の上)

およそ書というものは、多かれ少なかれ、年齢とともに変わってゆくものである。光悦の場合、大きく書の姿が変わったあとでも書の人気は衰えをみせなかったようである。そこが書の不思議なところで、人々は光悦の書を、光悦という人を慕ったのである。光悦は、外部からの揮毫の需めには可能な限り応えようとしていたことが手紙などからもうかがい知ることができるし、見方によっては、自身が筆を執ることを楽しんでいたことの証しでもあろうと思う。

書という観点からいうなら、寛永期は明らかに筆力の面で衰えをみせている。運筆の不自由さもいっそう募り、書の形も変わってしまった。体の障碍(しょうがい)にあらがうかのような力を振りしぼった元和期の書も、すでに過去のものとなった寛永中期ごろになると、書は著しく変貌する。これから4回にわたり、晩年に至るころの書の変化を、手紙と和歌を中心にたどることにしたい。

まずはじめに確認しておかねばならないこと。それは本来、手紙というのは実用の書であるから、用が済めば処分されてしまうものである。そのような用済みの来簡をどうするかは、受信者側の一存にかかっている。

ところで、日本には古くから、著名な人の書を大切に保存しようという考え方は存在していた。これはおそらく日本独特のものとして、いわば筆跡への尊崇というものがたしかにあったのである。「書」をとおして、それを書いた「人」を偲ぶことができるという考え方。おそらくは書というものが、その人に肉薄する最も確かな手段と見られていたからなのであろう。

そうした観点から光悦の手紙が多く遺されている背景を考えてみるなら、受信者が光悦からの手紙を保存し、茶掛けなどにしてこれを鑑賞するという営みの根底には、たんに光悦の書への愛好という面にとどまらず、それを書いた人、光悦への追慕の念があると考えてよいのではないだろうか。

これまでに指摘したことへの補足をしておきたい。

光悦の元和中期ころの書にはまだ筆力や線のスピードがあったこと。しかし、腕や手指の不自由さにより、筆の穂先を操る細やかな運筆は徐々に難しくなったであろう。線に見える強さというのは、あたかもそれをカバーするかのように腕の力を大胆に駆使した結果であろうと推察した。もっぱら腕の動きに頼った結果、特に直線部分のスピードや力強さが増し、その反面、線質からはそれまでの温かな膨らみが消え、冷たくぎこちないものになっていったと考えるわけである。

そうした元和期の書の傾向は、寛永期の初めとおぼしき手紙の書にまで引き継がれてゆく。すでにとりあげた、神尾宗是に宛てた寛永初年と思われる手紙(第5回)を思い出していただきたい(ここに再論はしない)。前述のとおり、寛永初年の書風は元和の延長線上にあると見てよい。

元和期をさらに遡る慶長末年(罹患初期)の一時期の書は、線の表面が乾燥しているように見えていたことも付け加えておきたい。しかしながら、そのころの線には、元和中期の、力に任せたような線はまだ見えない。筆の速度が増すとともに、それまでの枯渇した線が書かれなくなるのは元和期中葉のことなのである。同時に、線の肌は滑らかになる。

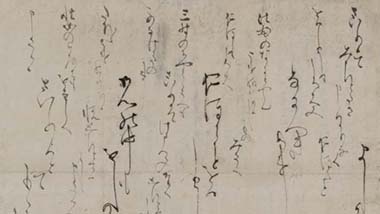

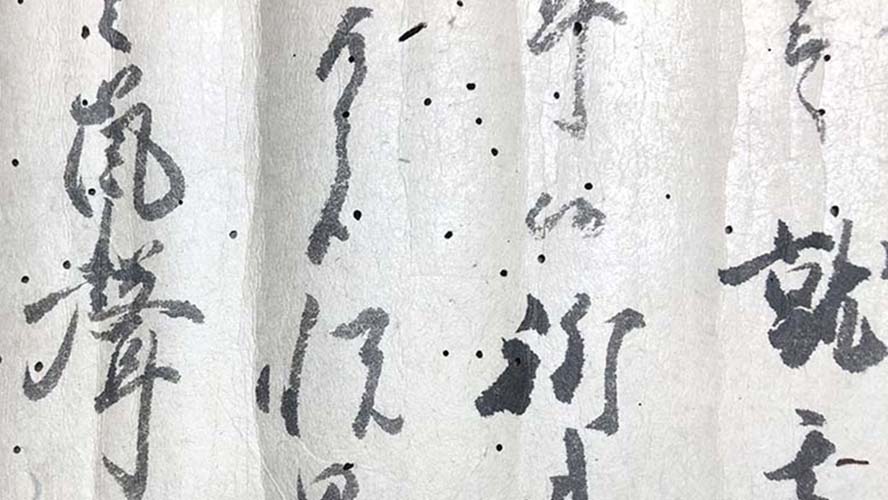

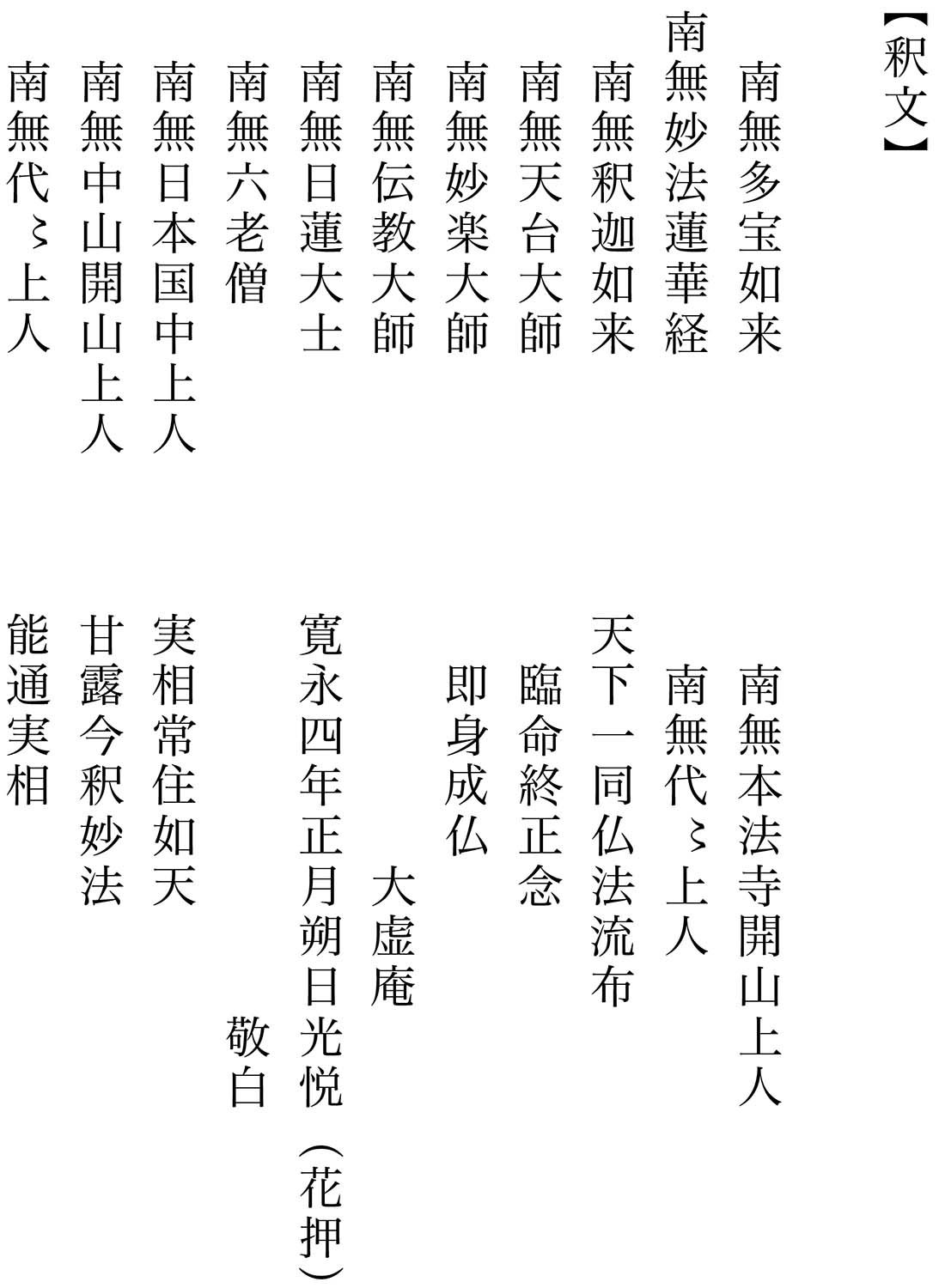

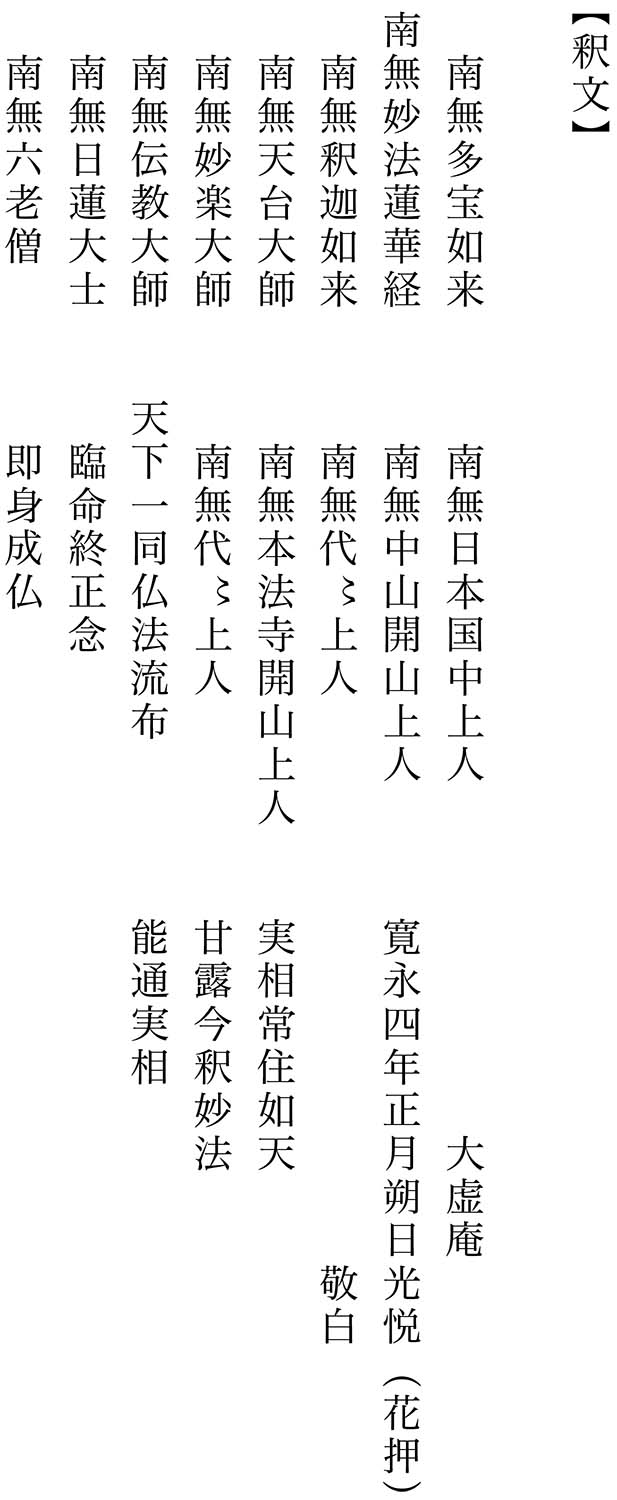

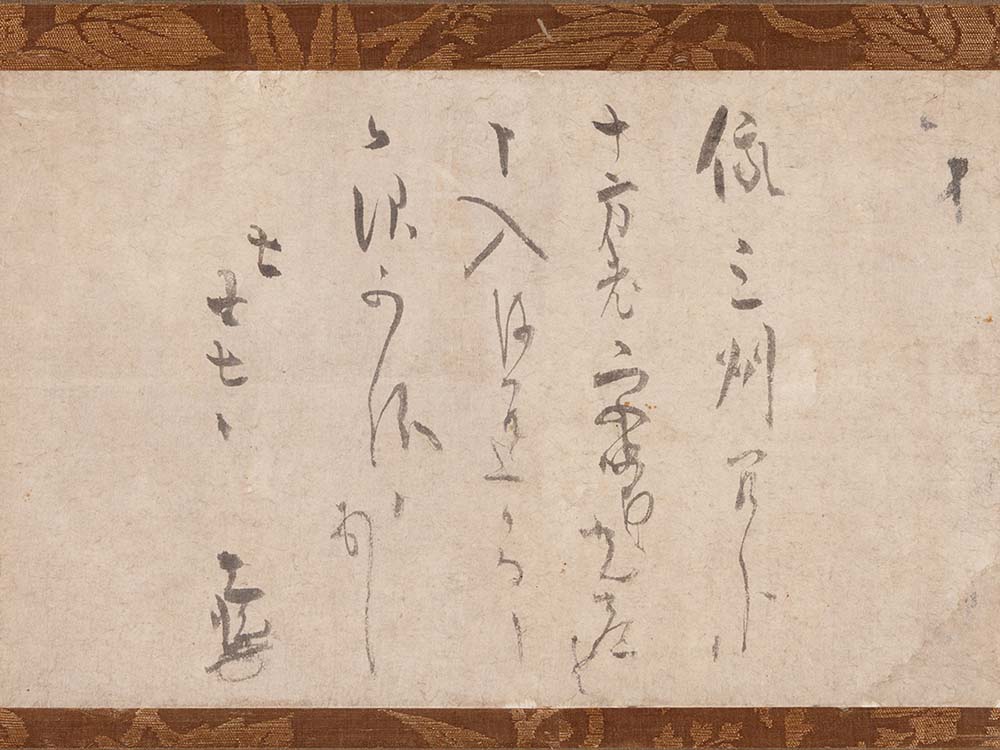

さて、寛永期の書を具体的に見てゆくことにしよう。寛永4年正月に書かれた「元旦の試筆(書き初め)」である(図1)。

(光悦寺蔵 26.7×76.7cm)

出典:『光悦 桃山の古典』(2013年 五島美術館)

これを書いたのは寛永4年(1627)元日である。元和中期の楷書の傑作、『立正安国論』や『始聞仏乗儀』などの特徴だった、堂々たる書風はもはやここに見ることはできない。これが元旦試筆という、あらたまった揮毫であるにもかかわらず、である。こうなった理由は、おそらくはこれ以前の段階で病気再発があったと推察されるほど、著しい書の変貌が看取される。

これは2枚の紙に書かれているけれど、二紙めの途中ですでに息切れしているようである。一紙めの末尾「仏法流布」の筆の動きを見ても、文字の判読に苦しむほどである。線の呼吸はいっそう短く、運筆の不自由さは確実に増しているのがわかる。この年、光悦は70歳である。

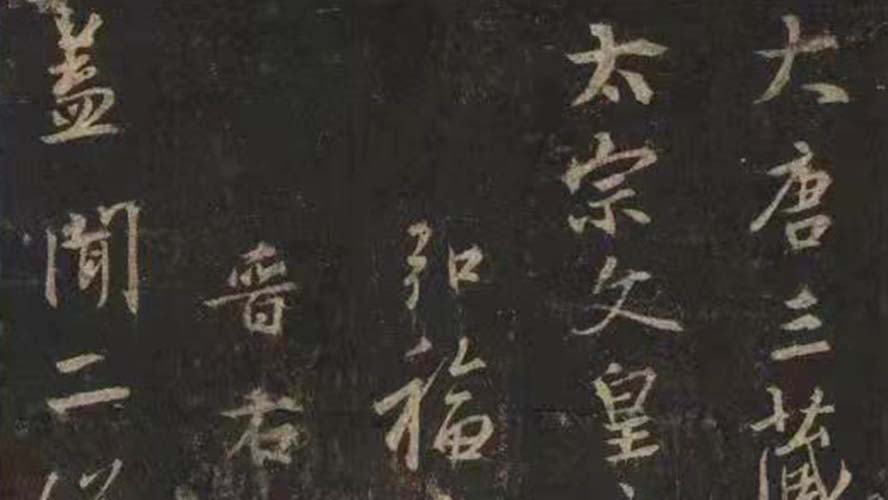

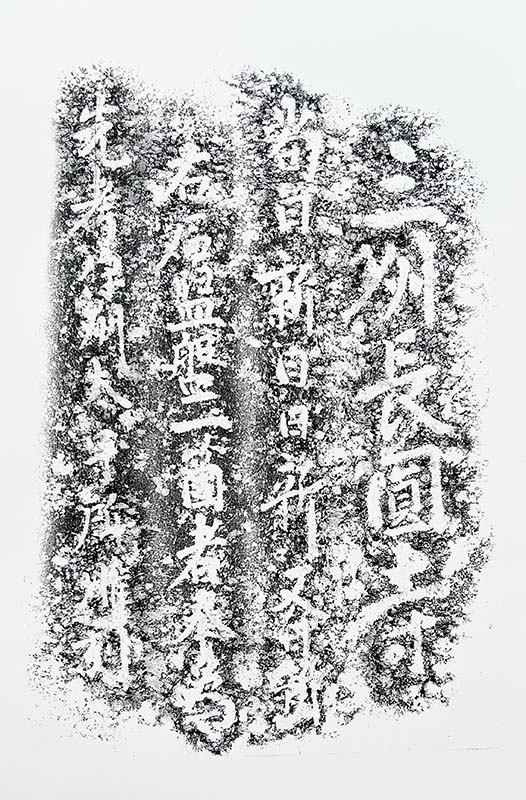

さて、次に紹介するのは肉筆ではなく拓本である。現在、万灯山長円寺(愛知県西尾市貝吹町)にある、手水鉢の銘文であり、これを光悦が書いているのである。

長円寺は京都所司代をつとめた板倉家の墓所である。長円寺は、父勝重が慶長8年(1603)、岡崎(三河国)に再建して、このとき中島山長円寺と改称したようである。もと愛知県岡崎市中島町にあった安永寺がその前身とされている。

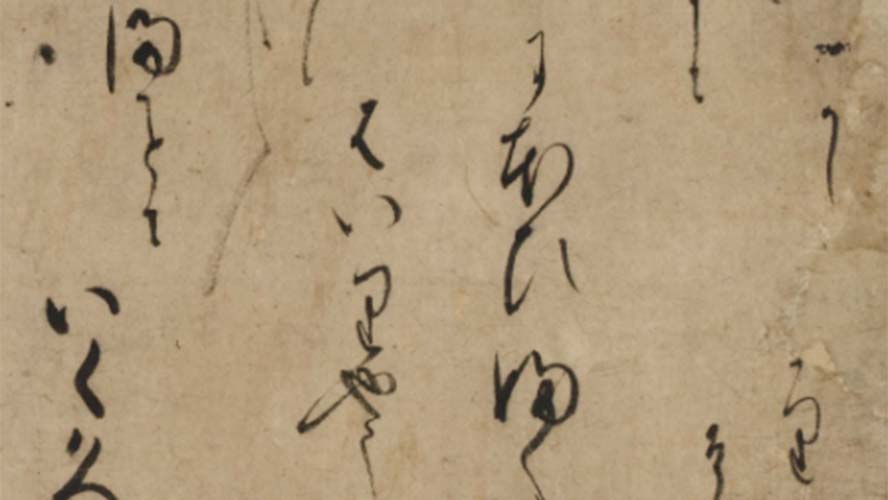

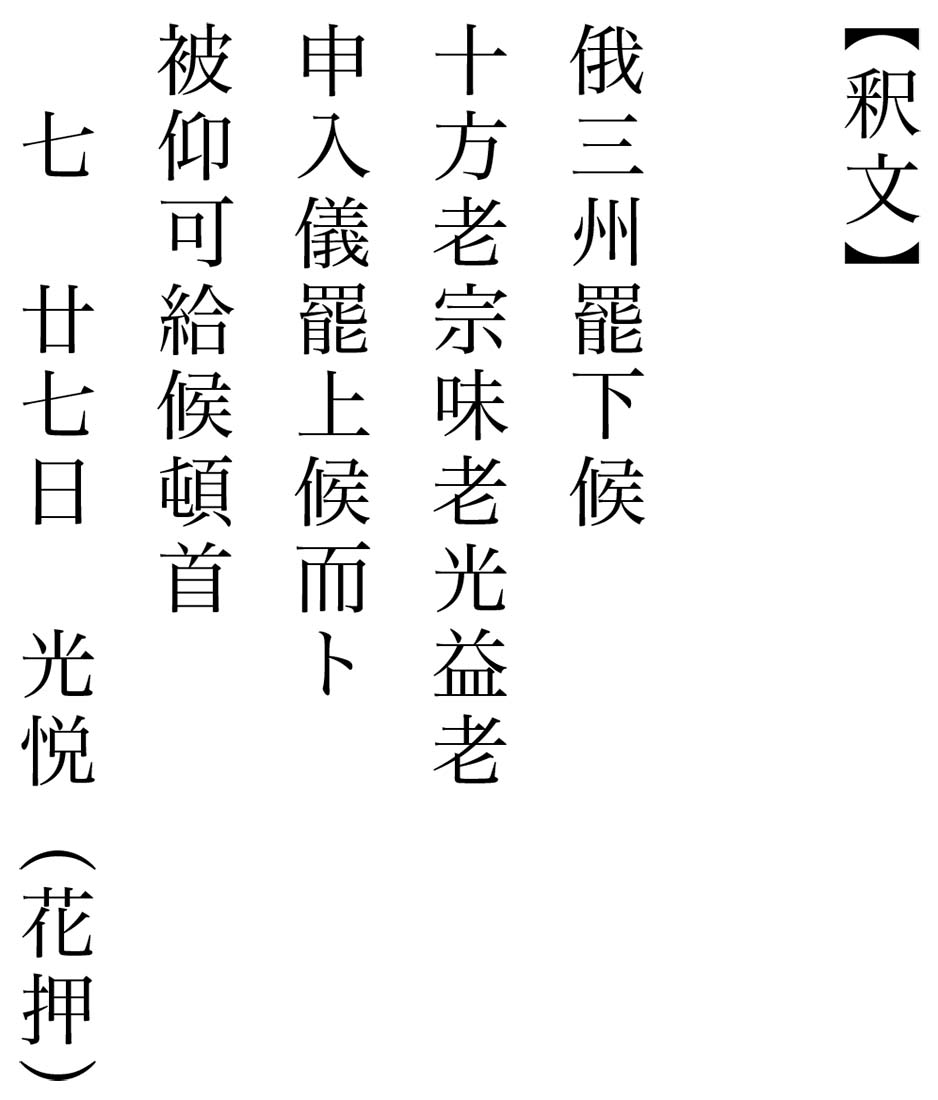

墓地そのものは小高い所にあって、そこに向かう細い参道の口のところに手水鉢は置かれている。石材は安山岩の自然石(高さ78cm、最大幅160cm)で、西尾市の文化財にも指定されている。拓本の初出は『西尾市史』(昭和48年)である。ここに掲げる影印は、その後、あらためて採拓したものである(図2)。

(架蔵)

慶長6年(1601)から京都町奉行(のちに京都所司代)をつとめた板倉勝重(1545~1624)とその子重宗(1586~1656)とは、光悦はおもに茶の湯をとおしての親交を持った。光悦の手紙の中にはたびたび父子の名が見えることからもそれは知られる。

『寛政重修諸家譜』によれば、勝重は寛永元年(1624)4月29日に京都堀川の邸に没する。その後、同7年、七回忌に際して子の重宗が父の菩提を弔うために、この地に移建したものであり、この時点で手水鉢が設置されたものと考えられるのである。

彫られている手水鉢の側面が垂直ではなく、下へ向かってややすぼまる形状であるために、わりと浸食が少なかったのかも知れない。あるいは石質によるものか、およそ400年以上の歳月を経ていながら、碑面の状態は比較的に良好なように見える。銘文は次のとおり。

苟(まことに)日に新たに、日日に新たにして、また日に新たなり、右、石の盥盤(かんばん=たらい、ちょうずばち)一箇は、先考(せんこう=先代)伊州太守(伊賀守)の奉為(おんため)に、これを雕刻(ちょうこく)する所なり。

板倉重宗から銘文の揮毫を依頼された光悦は、殷の湯王の盤に刻された戒銘「湯の盤銘」を揮毫した。出典は『大学』の「湯王之盤銘曰、苟日新、日日新、又新」である。光悦73歳の書である。

一字一字が謹直で重厚な楷書で書かれている。ゆったりと運筆されているようである。草卒の間に書かれる手紙の書とは大きく異なる。この期のあらたまった楷書作品といってよい。書線の持つ力強さを看取することができる。前記、寛永4年の元旦試筆と比べると、元和中期の聖教の書に見えた力感がまだ失われてはいないようにみえる。

こちらは文字の大きさにおいても、字数の少なさでも、いろんな面で違いがあるとせねばならず、両者を単純に比較することはできないであろう。もしかすると、寛永期前半の書というのは書風が不安定だったのかも知れない。

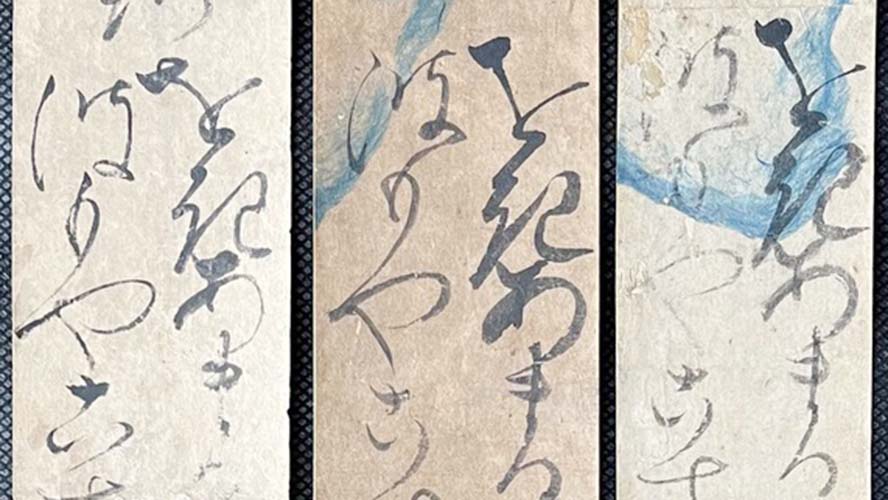

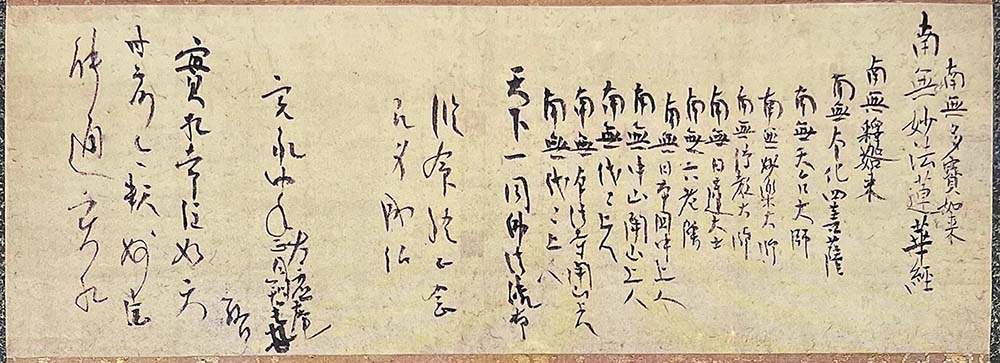

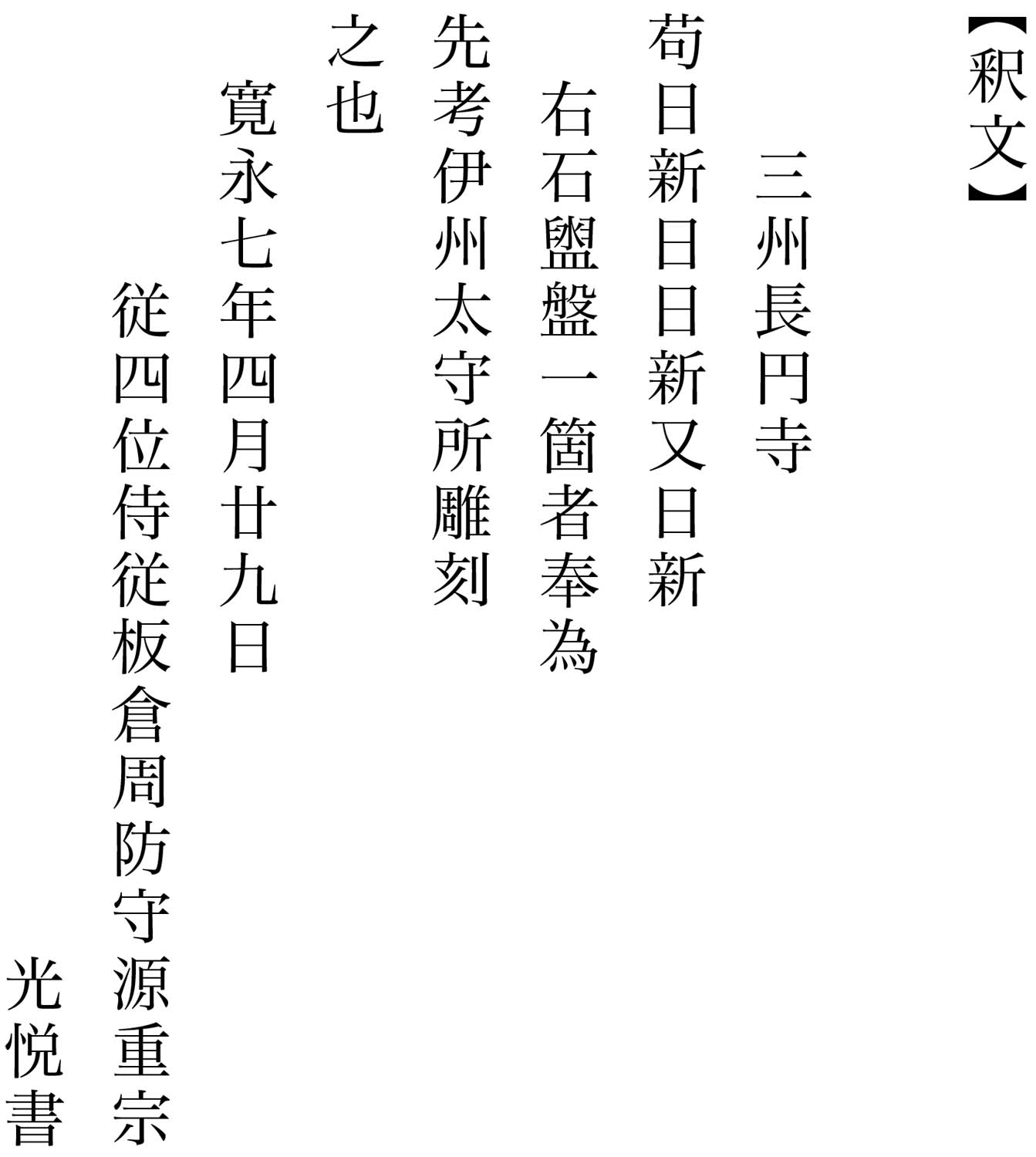

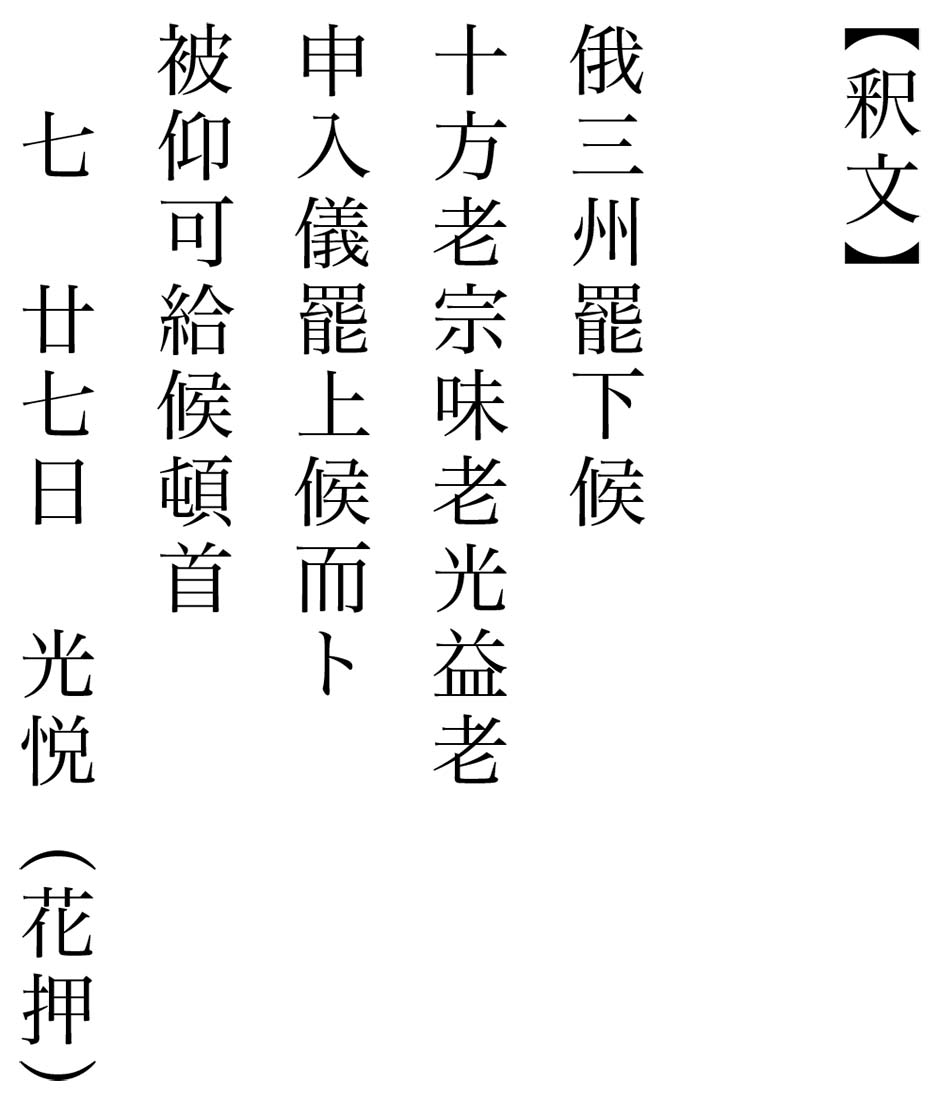

この銘文に関連して思い出されるのは次に挙げる手紙(図3)である。これは光悦が「三河下向」について述べているものであること。この手紙がいつ書かれたのかという決め手はないけれども、書を見ると、冒頭に書かれる「三州」の筆法などには、前掲「手水鉢の銘」に類似するところを強く感じる。両者がほど遠からぬ時期に書かれた可能性は否定できないのである。

(個人蔵 28.4×45.0cm)

出典:拙著『光悦の手紙』(1980年 河出書房新社)

手紙の大意は次のとおり。

急に三河に下向することになったので、十方老と宗味老と光益老へ申し入れている茶事は延期とし、(私が)帰京してからにしたいと仰っていただきたい。

と述べている。文中には「十方」、「宗味」、「光益」などの名も見える。「宗味」は「楽宗味(生没年不詳 吉左衛門常慶の兄)」の可能性がある(https://www.raku-yaki.or.jp/history/successive.html)。

文中にみえる「光益」は本阿弥光益(1584~1665)であろうと思われる。ここでは「光益老」と書かれている。「老」は、一般的には40歳を過ぎた人を敬意をもってよぶ称である。光益は元和9年(1623)に40歳になっていることからすれば、本状はそれ以降であろうという推定は、手紙の書かれた時期を寛永年間と推定しても、そこに矛盾は生じない。ともかくもこの手紙は、光悦が老軀を駆って三河に行ったこと示す史料なのである。