増田 孝(ますだ・たかし)

1948年生まれ。東京教育大学卒業。博士(文学)。愛知文教大学教授、学長を経て、現在、愛知東邦大学客員教授。公益財団法人永青文庫評議員。テレビ東京「開運!なんでも鑑定団」鑑定士。

主な著書に『光悦の手紙』(河出書房、1980年)、『茶人の書』(文献出版、1985年)、『書の真贋を推理する』(東京堂出版、2004年)、『古文書・手紙の読み方』(東京堂出版、2007年)、『書は語る 書と語る 武将・文人たちの手紙を読む』(風媒社、2010年)、『本阿弥光悦 人と芸術』(東京堂出版、2010年)、『イチからわかる 古文書の読み方・楽しみ方』(成美堂出版、2024年)、“Letters from Japan’s Sixteenth and Seventeenth Centuries”(Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley, 2022)など。

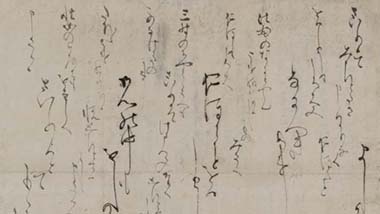

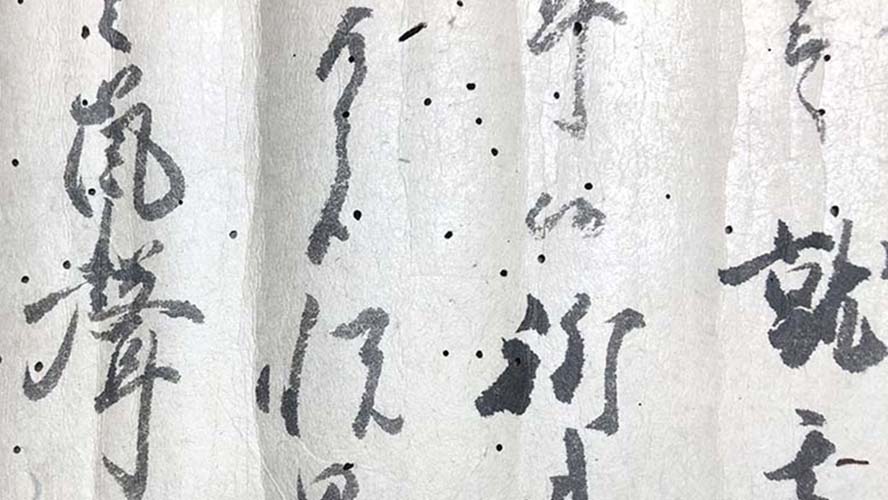

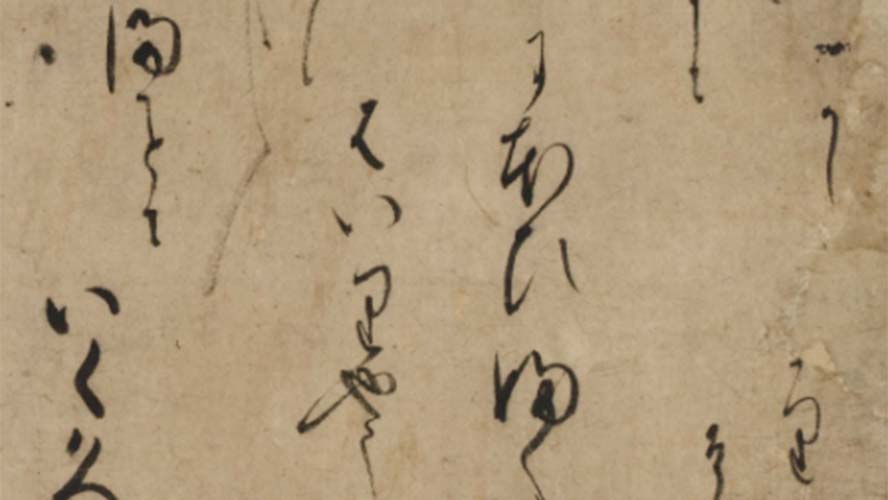

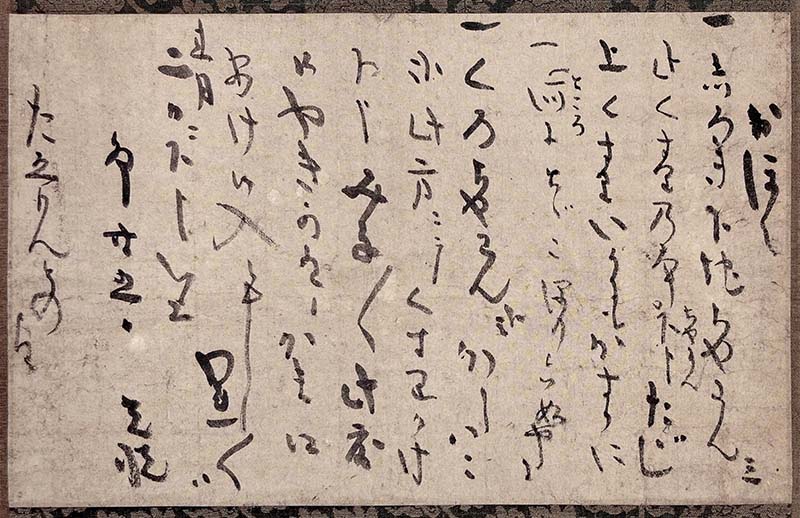

第37回 「たゑもん」宛の手紙についての補遺

前々回述べた、陶工「たゑもん」に宛てた光悦書状の解釈について、愛知県瀬戸市在住の長江惣吉氏から次のようなご教示をいただいたので、ここにご紹介させていただく。それは手紙の後半部分にあった次の記述についてである。

くろちやわん弐かうハこ

弐此方ニテくすりかけ

下申候みな〳〵此度

御やき可有候かま口

あけ御入候へく候

このたびご指摘をいただいたのは、ここにみえる「かま口あけ御入候へく候」という一文である。

私はこれを窯口の開閉ととらえて、還元釉、酸化釉のことを述べたものと見たのであるが、氏は、当時(本状書かれたと思しき元和期〈1615~1624〉)の窯のことを考えると、そうではないのではないか、といわれる。

これが楽焼などの簡易な窯ではなく、本焼きの窯であることは間違いないにしても、当時の窯の構造自体が現代と違うことを考慮しなくてはいけないというご指摘だった。つまり、当時の窯には、焼成する口とは別に、焼く品物を並べる出入口が設けられていて、そこは燃料を投入する口ではなかったというのである。

並べたあとにはその口を耐火煉瓦様のもので塞ぎ、土で目張りをする。こうして焼成の準備万端が整うわけである。私はかつて多治見で長大な連房式(れんぼうしき)登窯(のぼりがま)遺跡の復元あとを見学した際、各室の側面には室ごとに出入り口が設けられていたことを思い出した次第である。

光悦の言う「かま口あけ御入候へく候」の「かま口」はこちらをさすものであろう、というご異見なのである。光悦は、「たゑもん」に向かって、窯の口を閉じてしまっているのに、私のためにそれを再び明けてもらうのは、手数をかけて済まないけれど……、という気持ちで手紙を書いているのではなかったか。また、それが言えるほどに「たゑもん」は光悦と親しい関係にあったのではなかったか、とも長江氏は言われる。

窯の構造まで考え及ばなかった私の不明を感じるとともに、いただいた重要なご指摘に感謝申し上げる。

(個人蔵 27.5×43.7cm)

図版出典:『光悦 桃山の古典』(2013年 五島美術館)