疑問を持ちつつ、なんとなくそのままにしていることってありませんか?

游墨舎スタッフが耳にした素朴な(おバカな?)疑問(Q=Question)を、

その道のプロフェッショナルの方々にお尋ねし、

回答(A=Answer)をまとめていた以前の連載「書道に関するおバカな質問」を一新。

新シリーズでは、書家であり研究者でもある財前謙氏が、とことんガッツリお答えします。

疑問を持ちつつ、なんとなくそのままにしていることってありませんか? 游墨舎スタッフが耳にした素朴な(おバカな?)疑問(Q=Question)を、その道のプロフェッショナルの方々にお尋ねし、回答(A=Answer)をまとめていた以前の連載「書道に関するおバカな質問」を一新。新シリーズでは、書家であり研究者でもある財前謙氏が、とことんガッツリお答えします。

Q 「水戸黄門」に出てきた「楓橋夜泊」の拓本軸が、我が家にも。高く売れますか?

先日、BSで「水戸黄門」の再放送を見ていたら、我が家の床の間に懸っているのと同じ「楓橋夜泊」の拓本軸が、家老の屋敷の床の間に懸っていました。亡くなった義父が30年前に中国旅行で買ってきたものです。「もしかしたらとんでもない値打ちのものかもしれない」と思いました。高く売れますか?(70代、主婦)

A 高値がつくような、優れた掛け軸を毎日眺めて心が洗われていたら、家老は悪だくみなどしないはずですが……。

旅情を誘う名詩

「楓橋夜泊」の拓本について、お答えします。

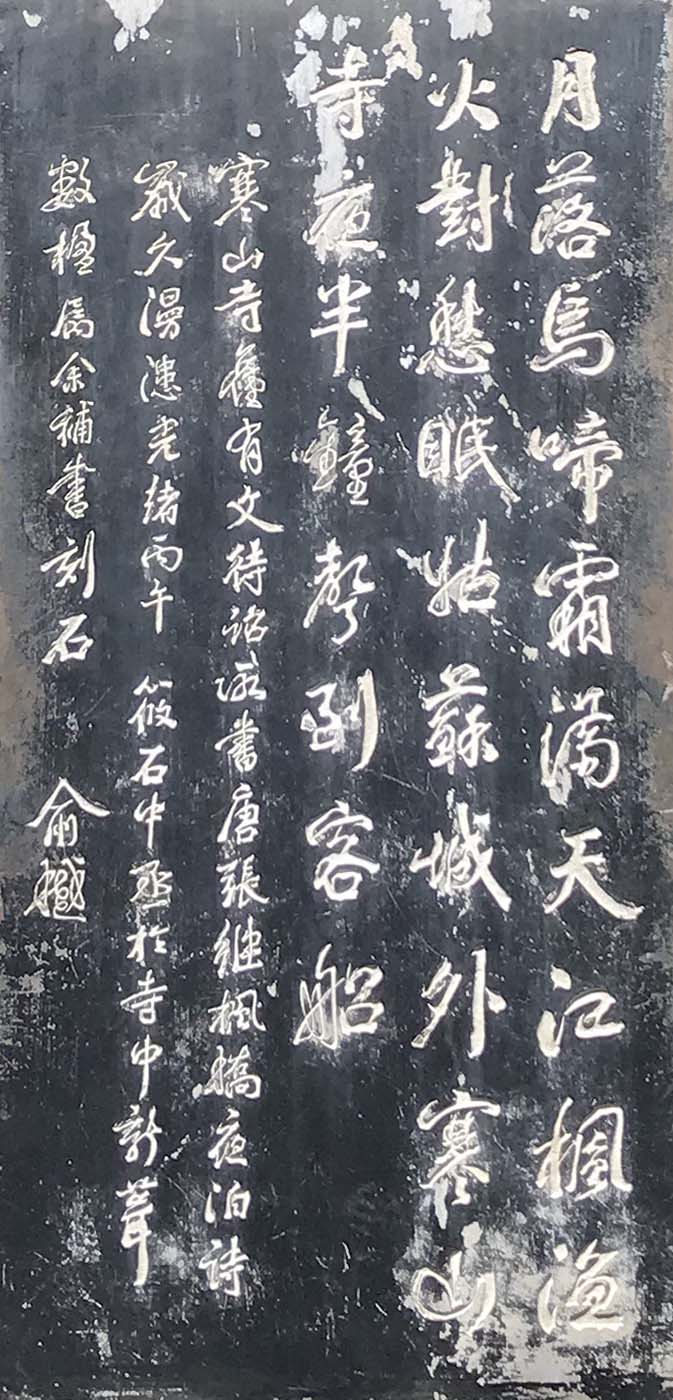

まず「楓橋夜泊」の拓本には、中唐の詩人・張継の七言絶句、

月落烏啼霜満天

江楓漁火対愁眠

姑蘇城外寒山寺

夜半鐘声到客船

月落ち烏啼いて 霜 天に満つ

江楓漁火 愁眠に対す

姑蘇城外 寒山寺

夜半の鐘声 客船に到る

が書かれています。

この詩は古くから、多くの人々に親しまれてきました。日本でも江戸時代に、日本橋石町にあった「時の鐘」近くに居を定めた俳人 早野巴人が、その居(現在の東京都中央区日本橋室町4丁目5番付近)を「楓橋夜泊」の詩にちなんで「夜半亭」と号しています。早野巴人が毎日耳にしたのは寺院の梵鐘ではありませんでしたが、時を告げる鐘の音に「夜半の鐘声 客船に到る」の詩句を思い起こすほどに、張継の名詩が人々に愛好されていたことをうかがわせます。

早野巴人は、鐘の音から「楓橋夜泊」の詩を通して旅情を喚起させられただけでなく、「月日は百代の過客にして、行き交ふ年もまた旅人なり」(『奥の細道』冒頭文)と書き起こして人生そのものを旅と捉えた俳聖 松尾芭蕉を追憶していたのではないかと、私は想像をふくらませます。なお、早野巴人の最晩年に弟子入りし、江戸日本橋の夜半亭で寝食を共にしたのが、若き日の与謝蕪村でした。蕪村は後年、「夜半亭二世」を襲名しています。

ズバリ、拓本の価値は?

さて唐時代の詩人 張継の「楓橋夜泊」詩を、愈樾(ゆえつ、1821~1907、号 曲園)が揮毫した詩碑が蘇州の寒山寺にあり、その拓本が多くの人に愛好されています。聞くところによると、もともと宋時代の「楓橋夜泊」詩碑があったが佚亡し、明時代に文徴明が揮毫して「楓橋夜泊」詩碑が再建されたといいます。ところがそれもまた倒壊して文字がほとんどなくなり、それを光緒32年(明治39年・西暦1906年)に再々建したようです。そのあたりの事情を愈樾は石碑の款記にこう記しています。

寒山寺旧有文待詔所書唐張継楓橋夜泊詩歳久漫漶光緒丙午筱石中丞於寺中新葺数楹属余補書刻石

寒山寺には旧(も)と文待詔(文徴明)書きし所の唐・張継の「楓橋夜泊」詩 有るも、歳久しくして漫漶たり。光緒丙午(光緒32年・1906年)、筱石(蘇州中承 陳變龍の字)中丞 寺中に新たに数楹を葺(ふ)き、余に属して補書刻石せしむ。

寒山寺にはもともと文徴明が揮毫した「楓橋夜泊」詩碑があったが、いつの日かそれは倒壊してしまった。光緒32年に、蘇州の官吏 陳變龍が、新たに改築し、私に書かせ石に刻ませたものです。

愈樾が書いた「楓橋夜泊」詩碑は、光緒32年の新鐘鋳造事業の一環であったと考えられます。なお、同時期に篆刻家 山田寒山の奔走により伊藤博文ら日本からの支援で再鋳された鐘も有名です。

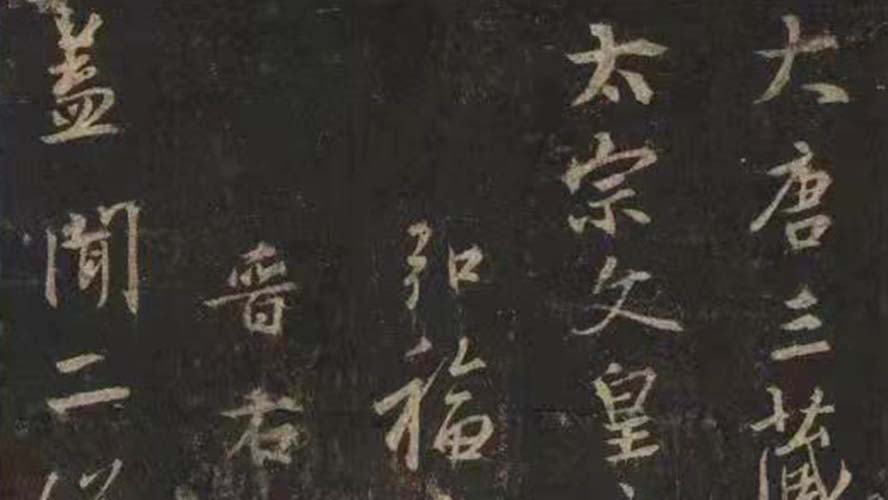

(碑面)

(Outlookxp, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

ネット上の情報によると、1994年に文徴明揮毫の詩碑も重刻されているようですが、質問者のお宅に懸っている拓本軸は巷に幾多出回っている愈樾筆の「楓橋夜泊」詩とお察しします。購入した記憶はありませんが、私の家にも紙袋に入ったままの愈樾筆「楓橋夜泊」拓本があります。どなたからかに中国土産としてもらったのでしょうが、だれから貰ったのかさえ覚えていません。

土産用にとられた拓本です。土産品として売られている拓本は、蘇州寒山寺の石碑から直接拓本をとるはずもなく、拓本製造用につくられた模造碑(レプリカ)からとったものと思われます。作業が楽なように、模造碑を横倒しにしたまま拓本をとっている光景を、わたしは何度も名碑見学のおり中国各地で見かけました。売店で観光客向けに売られている拓本の多くが、原碑からとられたものではないことも知っておくとよいでしょう。

ところで、水戸黄門こと水戸藩二代藩主 徳川光圀は寛永5年(1628)に生まれ、元禄13年(1701)に没しています。つまり年代からして、水戸黄門の時代に、愈樾の揮毫した書が存在するはずがありません。もちろんテレビ番組の「水戸黄門」はTBSが創り出した名作フィクションですから、時代考証そのものも無意味です。時代劇専門の小道具さんが、適宜倉庫にある掛軸から場面の雰囲気に合わせてスタジオ設営した中で撮影されたまでのことでしょう。

したがってドラマ「水戸黄門」で、武家屋敷の床に懸けてあったからといって、その掛軸に価値があるというのは、早合点と言わざるを得ません。残念ながら、お宅の掛軸も、私のところにある「楓橋夜泊」の拓本も、お土産品以上の価値はないというのが現実です。

愈樾の書を鑑賞すると……

しかし、これほど多くの人に愛され続けてきている「楓橋夜泊」拓本を、単にお土産品として片付けていいものかを、あらためて考えてみたいと思います。もちろん、そこに書かれている張継の七言絶句が優れた詩で、その詩情にかきたてられるものがあるからこそ、拓本の人気があるのは間違いないはずです。つまり書は、「何が書かれているか」が重要だといえそうです。

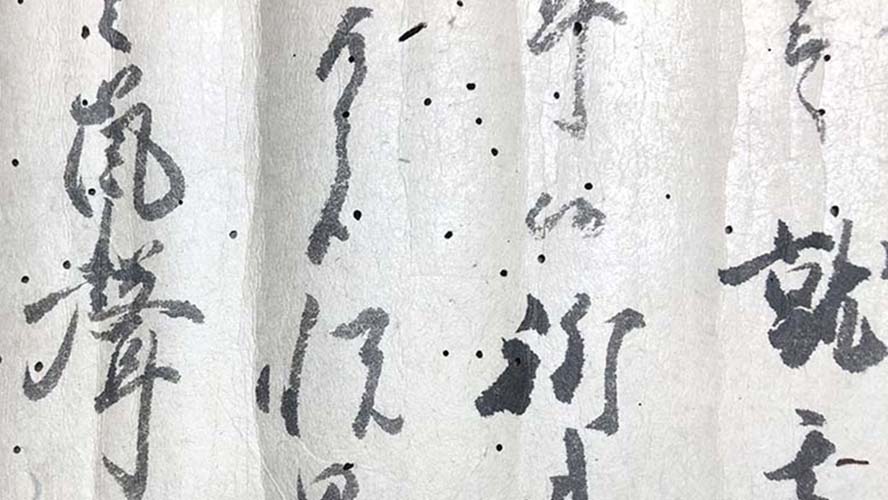

と同時に、愈樾の書はどうかも考えてみる必要があります。「楓橋夜泊」拓本に見える愈樾の書は、現代書道の作品からするとあまりに平凡な書きぶりです。おそらく大公募展に出品したら、「変化に乏しい」という理由で落選作になりかねない風貌の書です。公募展での展示では、変化に富んだ見ごたえのある作品が喜ばれますが、それとは違った書の価値観を持つことも、大事なことのように思われます。

愈樾が書いた「楓橋夜泊」碑とその拓本の書は、筆勢の変化に乏しいおかげで、誰にでも読み易く、「月落ち烏啼いて霜天に満つ 江楓漁火 愁眠に対す 姑蘇城外 寒山寺 夜半の鐘声 客船に到る」の詩編を、拓本の文字を追いながら口ずさむことができます。また、素直な筆遣いには無理がなく、万人に受け入れられる要素を持った書でもあります。

加えて、こんもりと盛り上がった線の膨らみは、たとえば顔真卿の書や清朝の本格的な書の風貌を彷彿とさせます。平凡な書風の向こうに、愈樾の並々ならぬ実力が見えてきます。私は以前、三代続く著名な書家のお宅で、愈樾が隷書で揮毫した対幅を拝見したことがありますが、それは「素晴らしい」の一言に尽きるものでした。愈樾は清朝でも指折りの達筆です。

見る側の目線が高いか低いかで、書の見え方が違ってくることも、あらためて考える必要があります。書の鑑賞に関して、日頃持ち合わせている書の評価とは違った見方も持たなければならないことを教えてくれるのが、愈樾の「楓橋夜泊」拓本です。

(全景)

(Outlookxp, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

財前 謙(ざいぜん・けん)

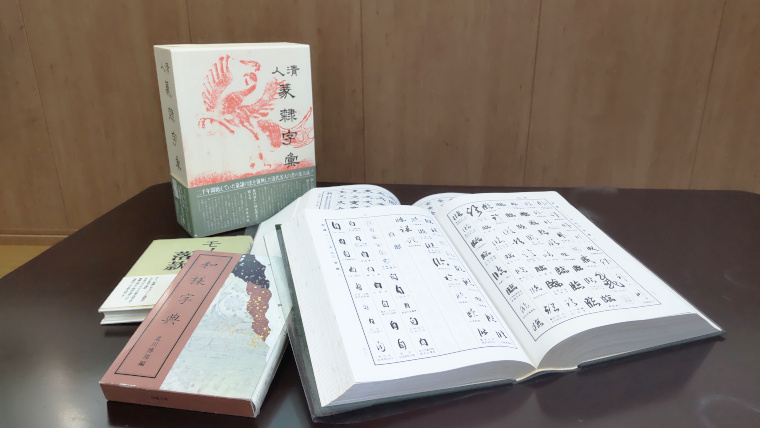

1963年、大分県生まれ。第1回「墨」評論賞大賞。白川静漢字教育賞特別賞。

『日本の金石文』(芸術新聞社)、『手書きのための漢字字典(第二版)』(明治書院)、

『字体のはなし ― 超「漢字論」』(明治書院) 等の著書がある。

NHKラジオ「私の日本語辞典」〈漢字の字体を考える〉全4回(2020年11月放送)は、

今もYouTubeで視聴できる。

団体に所属せず個人で活動を続ける。長年、早稲田大学で非常勤講師も務めている。

財前 謙(ざいぜん・けん)

1963年、大分県生まれ。第1回「墨」評論賞大賞。白川静漢字教育賞特別賞。『日本の金石文』(芸術新聞社)、『手書きのための漢字字典(第二版)』(明治書院)、『字体のはなし ― 超「漢字論」』(明治書院) 等の著書がある。NHKラジオ「私の日本語辞典」〈漢字の字体を考える〉全4回(2020年11月放送)は、今もYouTubeで視聴できる。団体に所属せず個人で活動を続ける。長年、早稲田大学で非常勤講師も務めている。