成田山書道美術館学芸員として書にまつわる数多くの企画展を開催してきた髙橋利郎氏が、様々な日本の書をご紹介する連載です。

第一弾として、成田山書道美術館に寄贈され、2018年その全貌が美術館で展示された「松﨑コレクション」より古筆と古写経の名品を12回にわたり取り上げていきます。

※松﨑コレクションに関する内容は第1回【はじめに】と成田山書道美術館の下記サイトをご参照ください。

成田山書道美術館 松﨑コレクション https://www.naritashodo.jp/?p=10232

第4回 大字和漢朗詠集切

前回の「烏丸切」の揉箔はさながら花吹雪のようで、吹き上げる風に舞い散る桜花を連想させる華やかなものである。今回は同じ箔散らしでも趣の異なるものを。

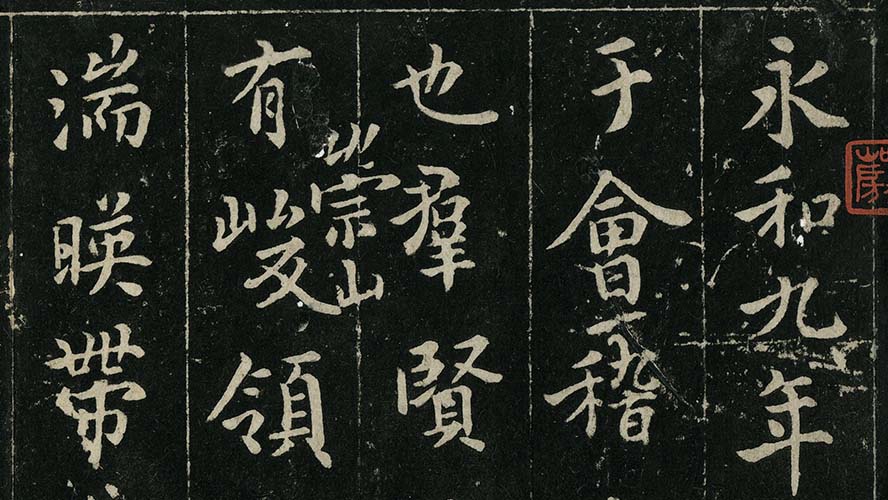

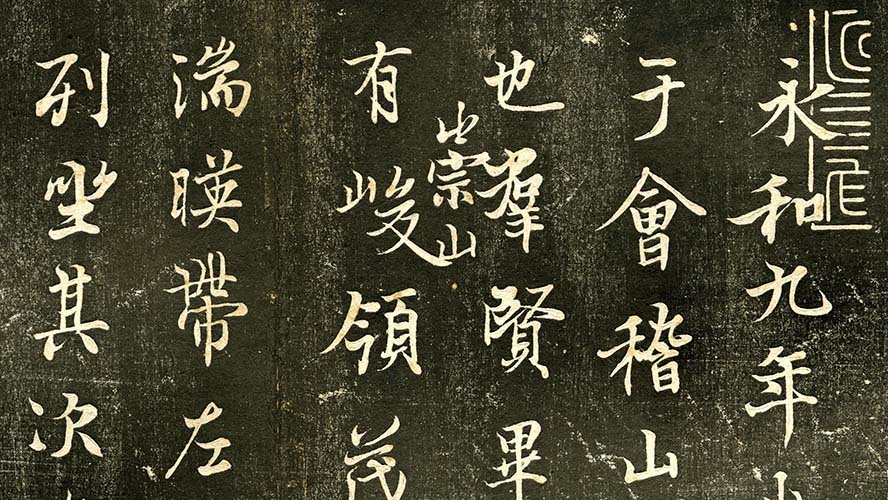

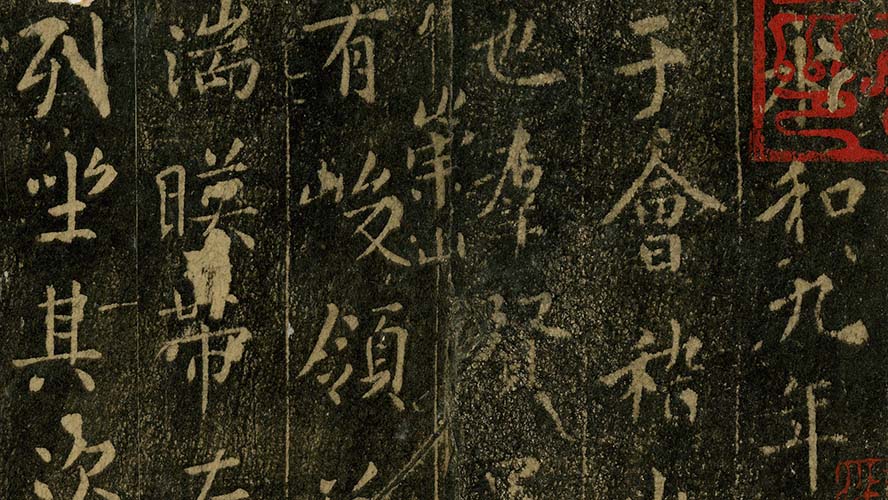

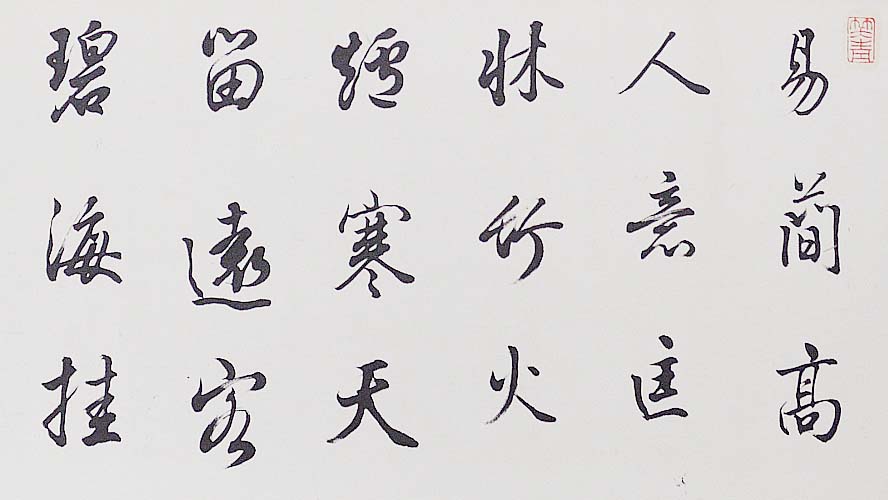

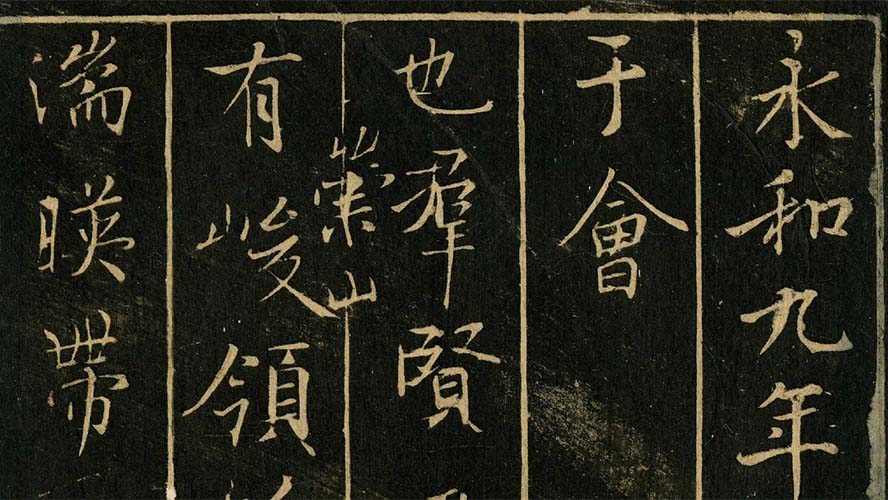

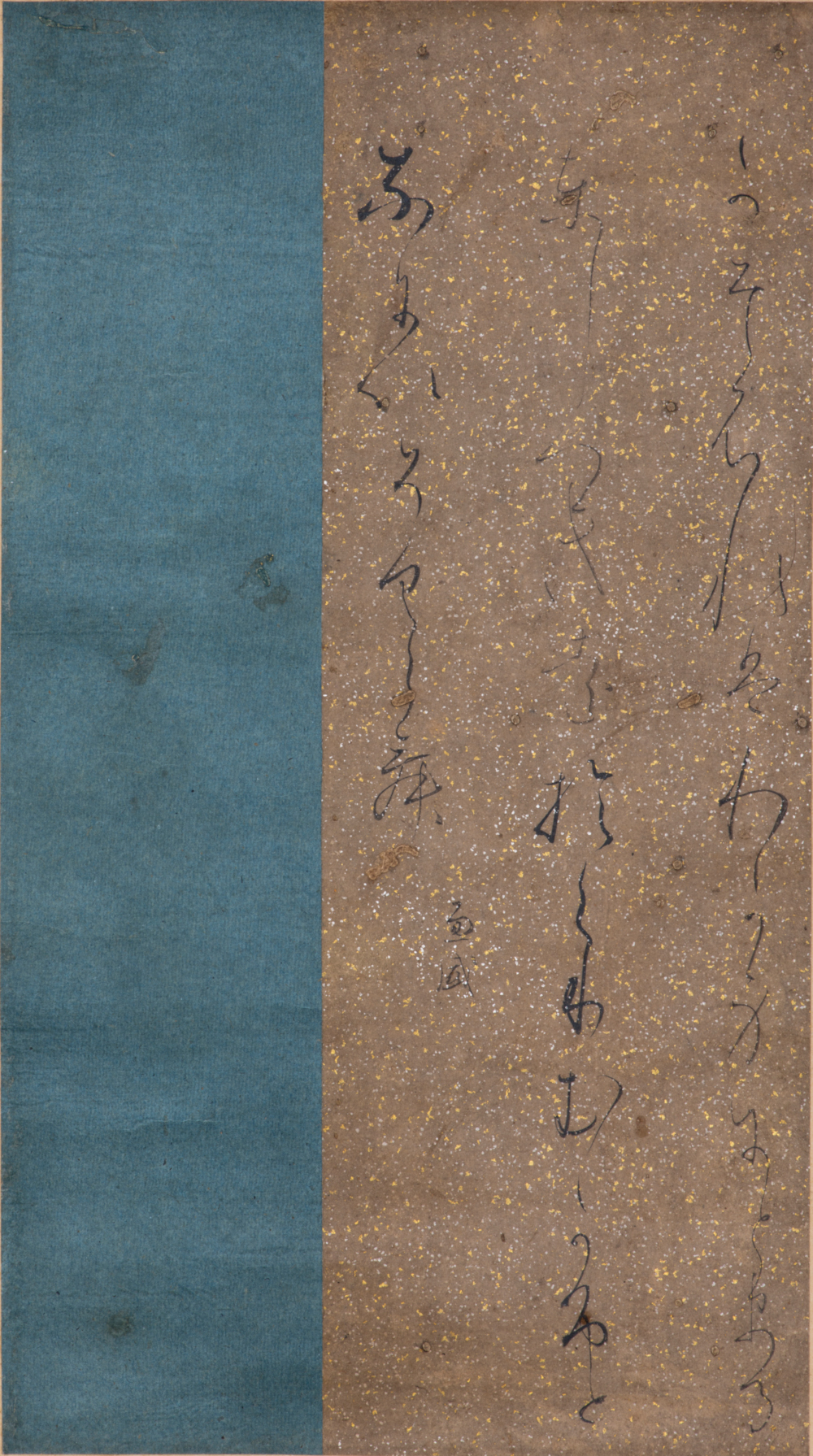

この「大字和漢朗詠集切」は伝称筆者を藤原行成とするもの。実際の書写年代はそれよりも少し降るものと考えられるが、文字には品格が漂っていて行成の時代の風を彷彿とさせる。和歌一首の最初の2句を一行、次の2句を一行、さらに結句を半行にして詠み人の「兼盛」を小さく書き添える。この悠揚で大らかなさまを捉えて「大字和漢朗詠集」と命名したのであろう。『和漢朗詠集』巻上の巻末近くの平兼盛の和歌である。

「大字和漢朗詠集」は、「高野切」のうち第一種と同一人物の書写にかかるものと考えられている。この一葉にみる巧みな穂先の開閉、墨継ぎの妙などはそれを納得させるに足るものである。『和漢朗詠集』の成立は1012年前後とみられている。「高野切」の書写年代が11世紀半ばと推定されているから、この「大字朗詠」も『和漢朗詠集』の早い時期の写本と言える。『和漢朗詠集』は調度手本として人気が高かったとみえ、「雲紙本和漢朗詠集」「伊予切本和漢朗詠集」「粘葉本和漢朗詠集」「近衛本和漢朗詠集」など、料紙や装丁に意を凝らした11世紀の写本が数多く今日に伝わっている。

幅10センチメートル足らずのこの断簡は、本紙の左側に藍色の紙を呼び継ぎにして、さらに台紙を補って掛幅に仕立てたものである。薄茶地の本紙に大粒の雲母が撒かれている点は「高野切」に共通する。さらにこの古筆には金の細かな砂子が一面に散らされていて、光や角度の具合で雲母と相交わりながらきらきらと輝いている。一見したところでは控えめな印象だが、背景に広がりを想像させる。雲母の輝きは銀砂子よりもさらに白く、満天の星空といった趣である。

もとは色変わりの料紙を継いで『和漢朗詠集』上下巻を書写した二巻本とみられ、断簡も十数葉確認できるが、その数はそれほど多くない。

伝藤原行成筆 大字和漢朗詠集切

紙本墨書 一幅

平安時代 11世紀

◉所蔵/成田山書道美術館

文/髙橋利郎(たかはし・としろう)

大東文化大学教授。成田山書道美術館非常勤学芸員。専門は日本書道史。主な著書に『近代日本における書への眼差し』(思文閣出版)、『江戸の書画―うつすしごと』(生活の友社)などがある。

※松﨑コレクションの全てを収録した展覧会図録『青鳥居清賞─松﨑コレクションの古筆と古写経』(古筆編・古写経編・解説編の3冊組)を、成田山書道美術館にて販売中。

注文方法などの詳細は成田山書道美術館ホームページの「展覧会図録」をご覧ください。

◉成田山書道美術館ホームページ https://www.naritashodo.jp/