成田山書道美術館学芸員として書にまつわる数多くの企画展を開催してきた髙橋利郎氏が、様々な日本の書をご紹介する連載です。

第一弾として、成田山書道美術館に寄贈され、2018年その全貌が美術館で展示された「松﨑コレクション」より古筆と古写経の名品を12回にわたり取り上げていきます。

※松﨑コレクションに関する内容は第1回【はじめに】と成田山書道美術館の下記サイトをご参照ください。

成田山書道美術館 松﨑コレクション https://www.naritashodo.jp/?p=10232

第9回 石山切伊勢集

「本願寺本三十六人家集」は、宮内省御歌所の歌人、大口周魚によって発見された。夏季休暇を取って西本願寺の庫裡を調査していた周魚がこれを見出したのは明治29年のことである。平安時代の原本が32家集34帖、後世の補写本が5帖、粘葉装の冊子本は奇跡的に原形に近い姿で伝存していた。20人にもおよぶ能書が、色とりどりの料紙に三十六歌仙の歌を書写したもので、日本美術を代表する名品と言っていい。

この「本願寺本三十六人家集」のうち、「貫之集下」と「伊勢集」が昭和4年に切断されて、多くの古筆愛好家の手にわたることになった。今日の文化財保護法にあたる国宝保存法が成立するのがこの年で、寺に残る「本願寺本三十六人家集」が指定されたのは昭和6年のこと。益田鈍翁をはじめとする数寄者たちによる古筆収集熱が最高潮に達した時代のことである。寺は学校設立の資金調達のためにこれを手放したのである。「石山切」の名称は、本願寺がもと大坂の石山に所在していたことから採られたものだという。命名したのは鈍翁である。

松﨑コレクションには、3件の「石山切」がある。「伊勢集」が2件でいずれも掛幅、あとの1件は「貫之集下」で、以前(第5回栂尾切)紹介した「衣手」という古筆群のなかの一葉である。

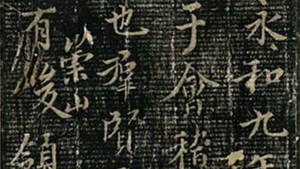

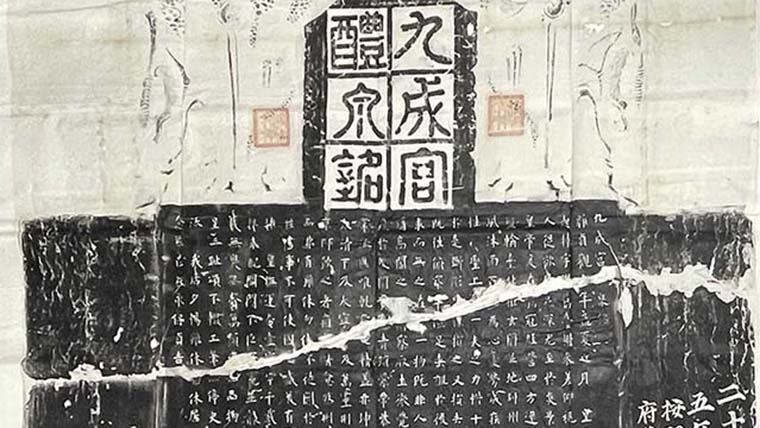

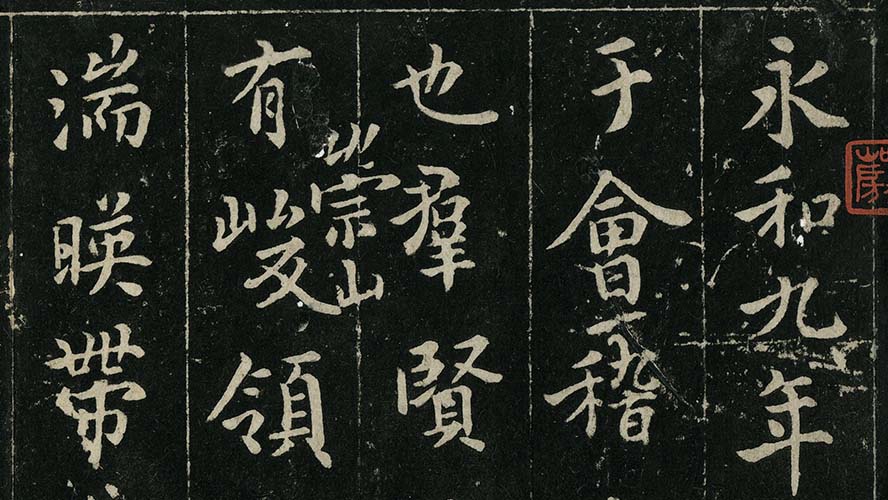

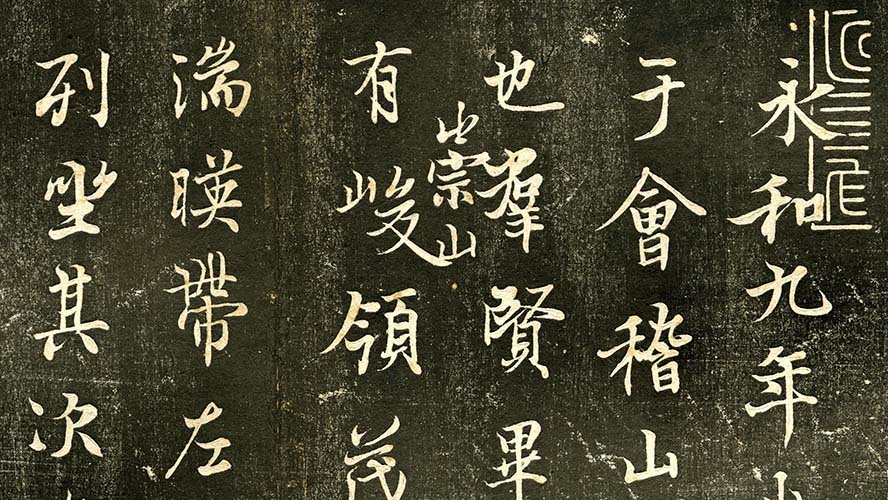

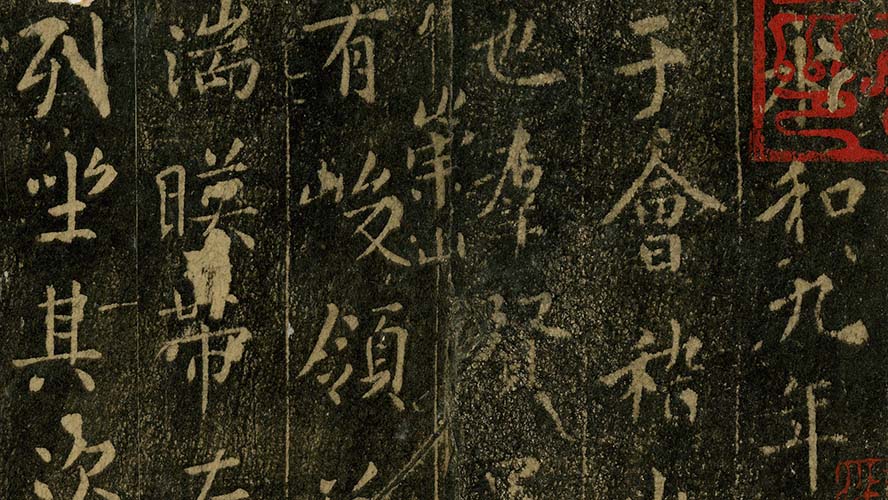

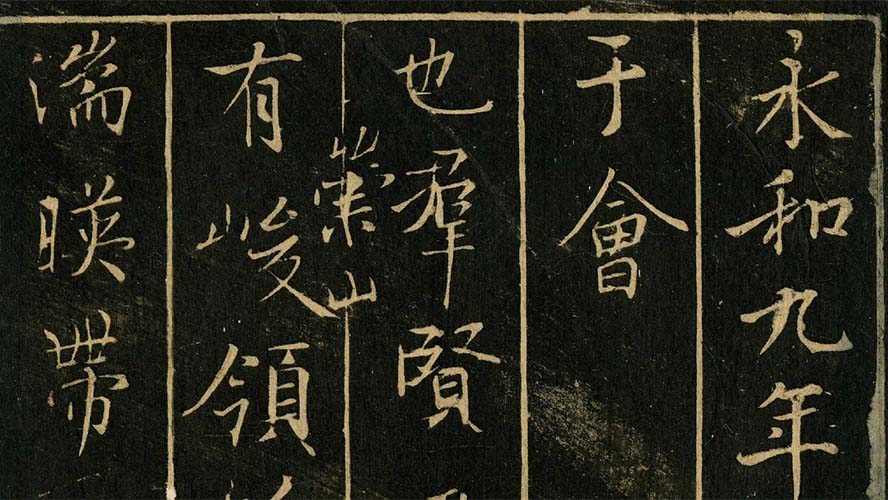

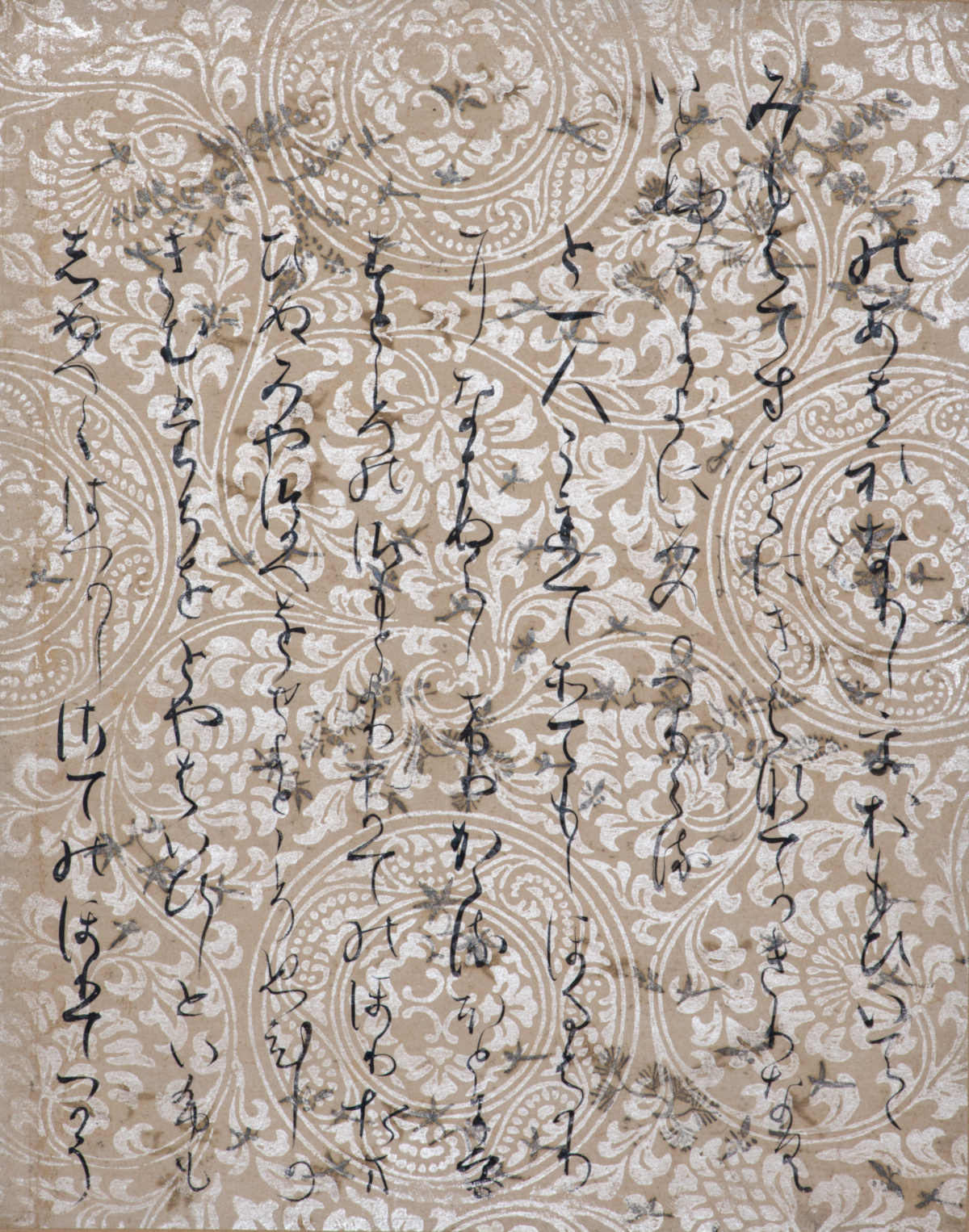

ここに掲載したのは、松﨑コレクションの「石山切伊勢集」のうち、益田鈍翁が記した箱書きがあるもの。「石山切」というと、山河を彷彿とさせる破り継ぎ料紙がすぐに思い浮かぶが、この部分は大らかな唐草に丸紋の唐紙。鳥の子のような濁りのある具引き紙に、厚い雲母で紋様を摺りだしている。中国から舶載された唐紙が人気を博し、12世紀になるとこうした和製のものが作られるようになった。ここに銀泥で折枝や千鳥などが配されている。「関戸本古今集」の流れを汲むクラシックな表現で、一文字一文字にきちんとした骨格がある。

伝藤原公任筆 石山切伊勢集

紙本墨書 一幅

平安時代 12世紀

◉所蔵/成田山書道美術館

文/髙橋利郎(たかはし・としろう)

大東文化大学教授。成田山書道美術館非常勤学芸員。専門は日本書道史。主な著書に『近代日本における書への眼差し』(思文閣出版)、『江戸の書画―うつすしごと』(生活の友社)などがある。

※松﨑コレクションの全てを収録した展覧会図録『青鳥居清賞─松﨑コレクションの古筆と古写経』(古筆編・古写経編・解説編の3冊組)を、成田山書道美術館にて販売中。

注文方法などの詳細は成田山書道美術館ホームページの「展覧会図録」をご覧ください。

◉成田山書道美術館ホームページ https://www.naritashodo.jp/