成田山書道美術館学芸員として書にまつわる数多くの企画展を開催してきた髙橋利郎氏が、様々な日本の書をご紹介する連載です。

第一弾として、成田山書道美術館に寄贈され、2018年その全貌が美術館で展示された「松﨑コレクション」より古筆と古写経の名品を12回にわたり取り上げていきます。

※松﨑コレクションに関する内容は第1回【はじめに】と成田山書道美術館の下記サイトをご参照ください。

成田山書道美術館 松﨑コレクション https://www.naritashodo.jp/?p=10232

第7回 法輪寺切 和漢朗詠集

青鳥居主人松﨑中正先生は、この「法輪寺切」を評して「コレクション随一才色兼備楊貴妃」という。

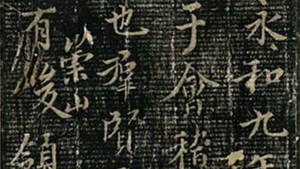

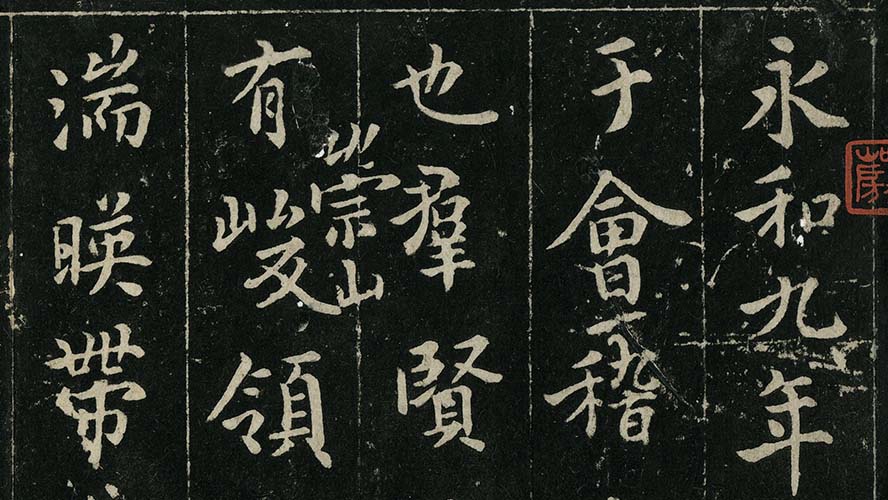

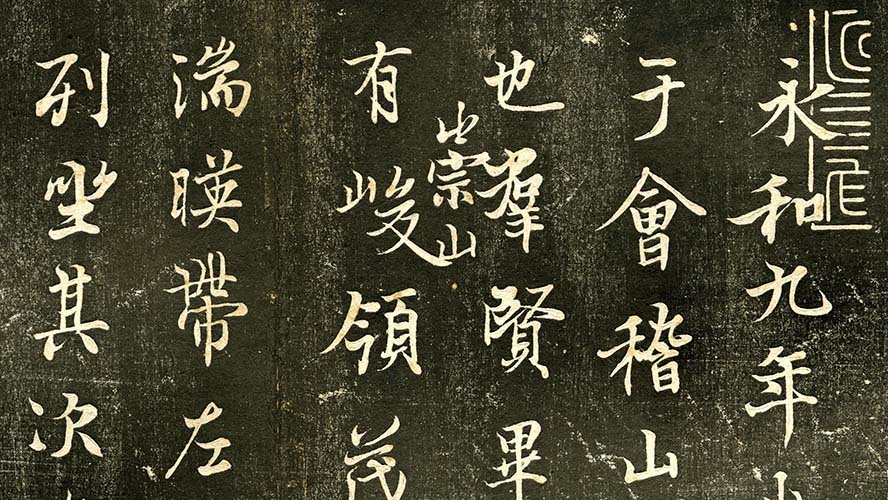

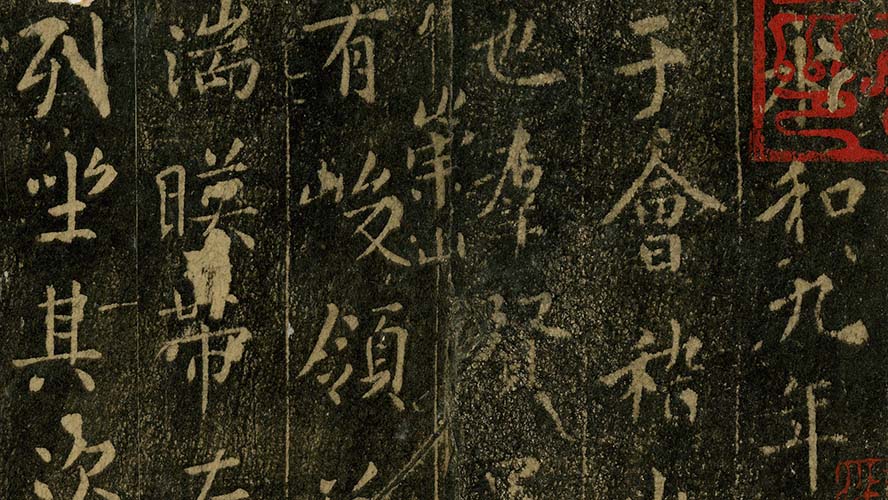

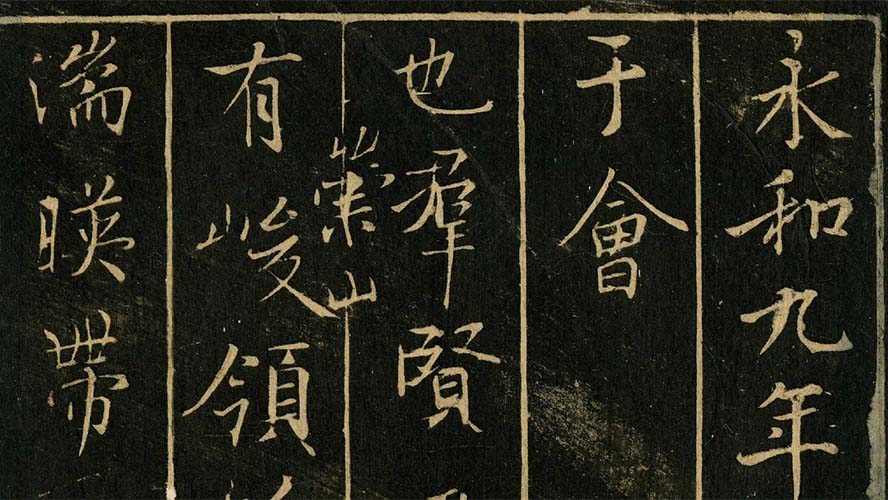

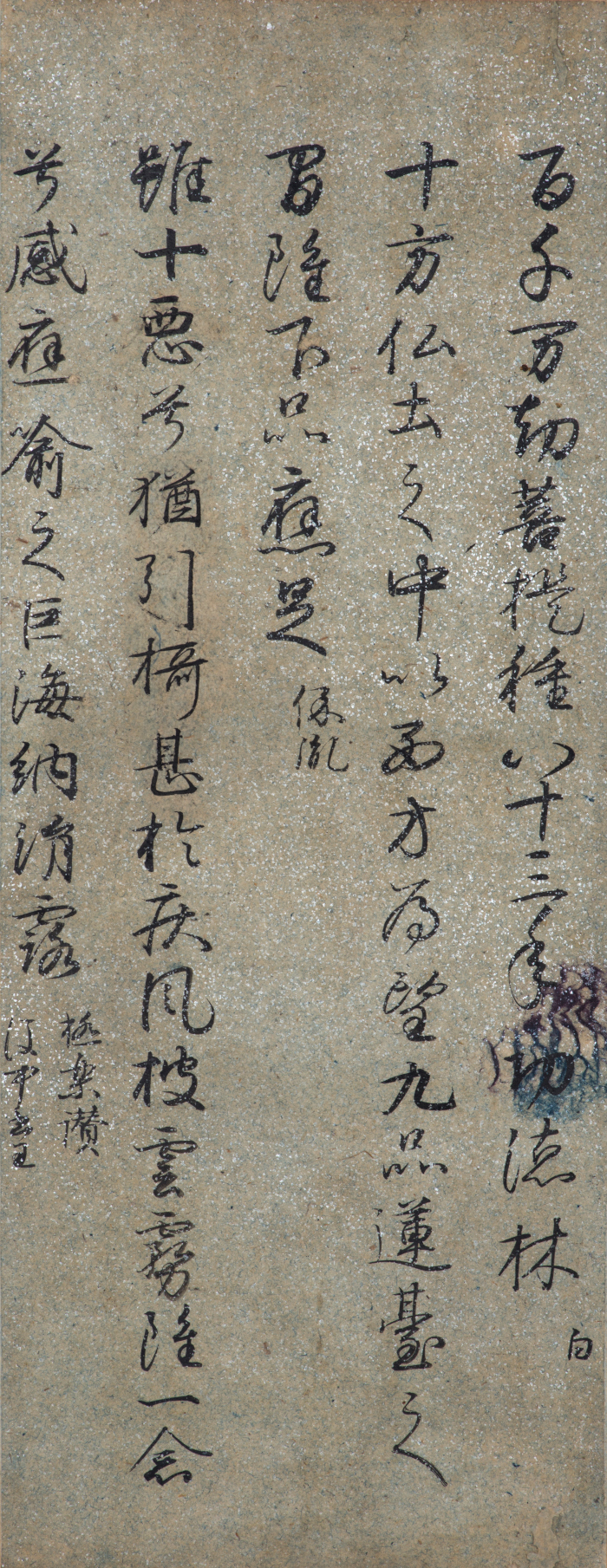

「法輪寺切」は『和漢朗詠集』の写本で、11世紀ごろの書写にかかるもの。藤原行成の筆と伝称されてきたが、これよりは少しあとに書かれたものだろう。天地30センチメートル近くの大きな紙面に行書で朗詠集の漢詩部分をしたためている。先の言葉の如く、独特の柔らかさと品格に富んだ和様の書を眺めていると、歴代の古筆見が行成を伝称筆者に当てたことも自然に首肯される。

「法輪寺切」はその書きぶりが優れているだけでなく、料紙にも特徴がある。薄藍に漉いた紙に藍と紫に染めた繊維片を飛雲模様に散らす。飛雲は編み目模様の羅紋で、「法輪寺切」以外の古筆に見ることのできない珍しいものである。さらに11世紀中ごろの古筆にしばしば見られる大ぶりの雲母がびっしりと撒かれている。ところが、この断簡の4行目、「猶引摂甚」の部分には雲母が見えない。おそらくこの4字を書き損じたのだろう。書き損じた文字を刀子で削り取って改めて書いたために雲母がこの部分だけ無くなったのである。

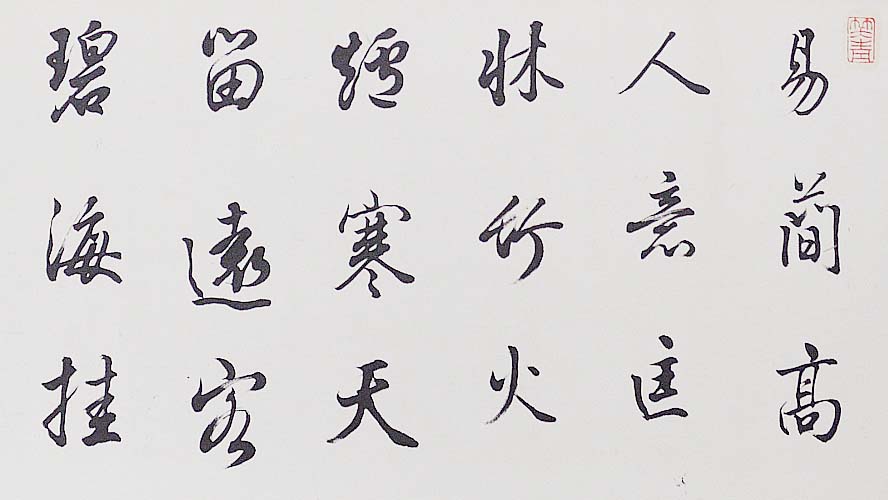

さて、「法輪寺切」と同筆と考えられている古筆には、「粘葉本和漢朗詠集」や「高野切」第三種、前回紹介した「伊予切」のうち第一種にあたる部分などがある。しかも、「粘葉本」、「伊予切」、そして「法輪寺切」、この3種はいずれも『和漢朗詠集』の写本である。「伊予切」と「法輪寺切」は断簡であるとはいうものの、同一筆者が書写する同一のテキストが今日まで伝わっていること自体、奇跡的な出来事である。

「粘葉本」は小ぶりで端正、「伊予切」は他の2作よりも崩しが多くて自在な印象、「法輪寺切」にはじっくりと構えて書いた落ち着きを感じる。青鳥居主人の評はまさに的を射たものである。

平安古筆には『古今和歌集』や『万葉集』、さらにこの『和漢朗詠集』の写本が多い。言語体系の異なる和漢の文化を対比しながら詩歌を口ずさんだ貴族文化の縁を、こうした古筆が今日に伝えている。

伝藤原行成筆 法輪寺切 和漢朗詠集

紙本墨書 一幅

平安時代 11世紀

◉所蔵/成田山書道美術館

文/髙橋利郎(たかはし・としろう)

大東文化大学教授。成田山書道美術館非常勤学芸員。専門は日本書道史。主な著書に『近代日本における書への眼差し』(思文閣出版)、『江戸の書画―うつすしごと』(生活の友社)などがある。

※松﨑コレクションの全てを収録した展覧会図録『青鳥居清賞─松﨑コレクションの古筆と古写経』(古筆編・古写経編・解説編の3冊組)を、成田山書道美術館にて販売中。

注文方法などの詳細は成田山書道美術館ホームページの「展覧会図録」をご覧ください。

◉成田山書道美術館ホームページ https://www.naritashodo.jp/