成田山書道美術館学芸員として書にまつわる数多くの企画展を開催してきた髙橋利郎氏が、様々な日本の書をご紹介する連載です。

第一弾として、成田山書道美術館に寄贈され、2018年その全貌が美術館で展示された「松﨑コレクション」より古筆と古写経の名品を12回にわたり取り上げていきます。

※松﨑コレクションに関する内容は第1回【はじめに】と成田山書道美術館の下記サイトをご参照ください。

成田山書道美術館 松﨑コレクション https://www.naritashodo.jp/?p=10232

第8回 名家家集切

「名家家集切」はその名の通り、いろいろな歌人の家集を集めてひとまとめにした類聚家集であると考えられている。もとは何冊かにわたる綴葉装の冊子本だったもののようだが、伝来の途中で巻子本に改装されたり切断されたりした。現在、その総体を確かめることはできないが、今のところ6人の家集の零巻や断簡が伝来している。

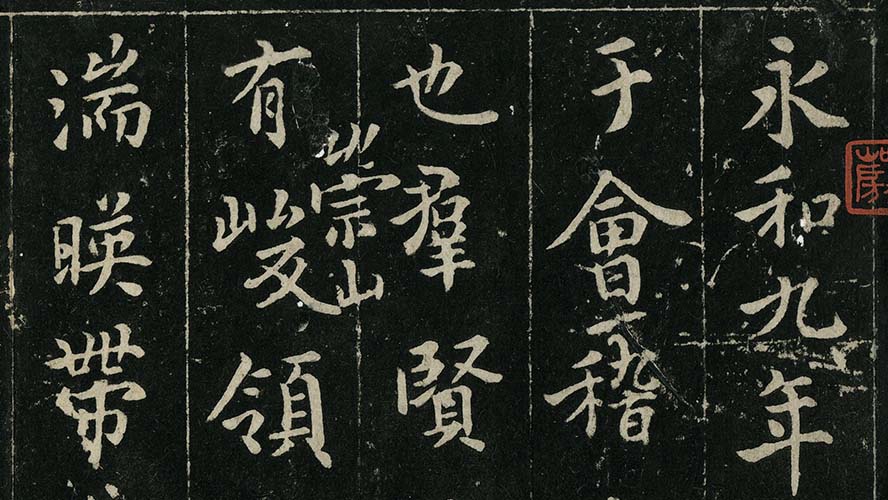

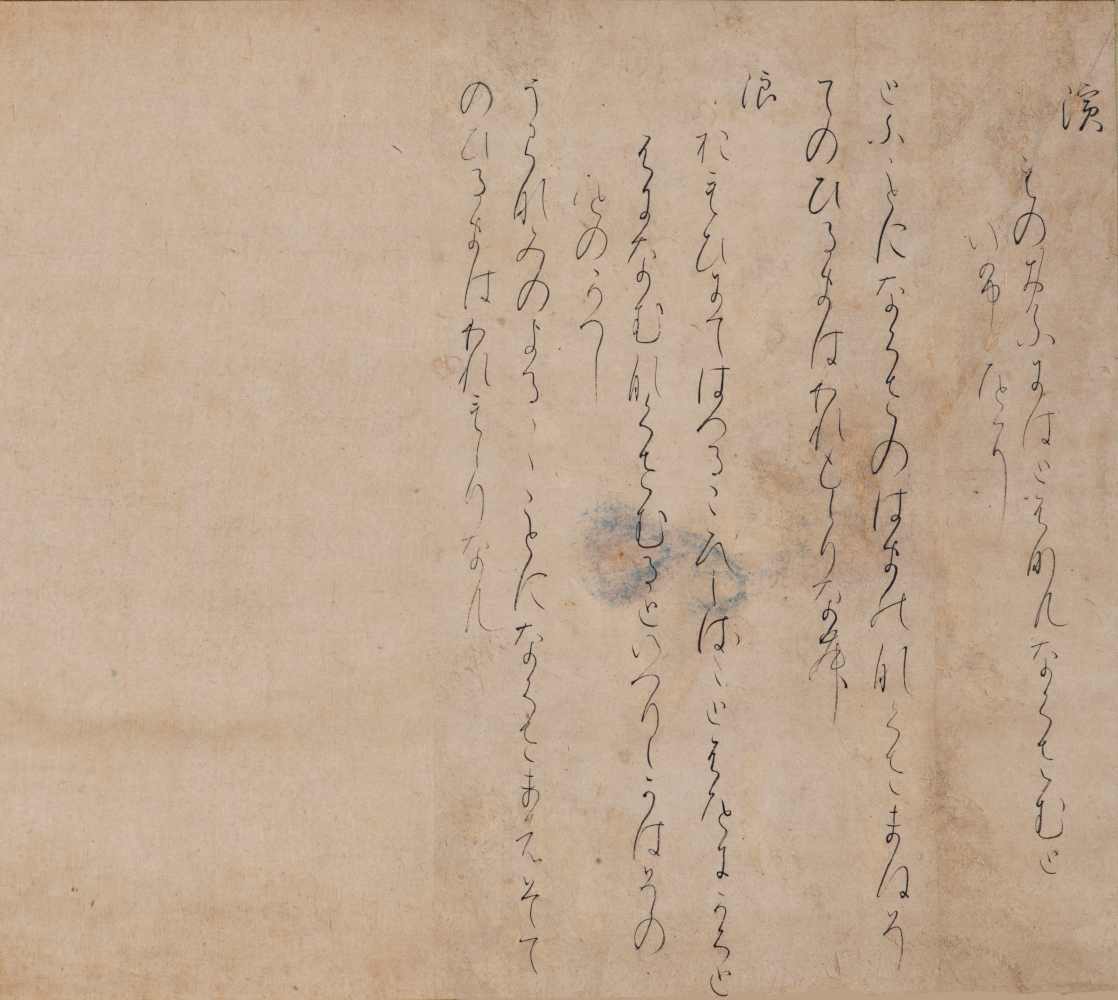

これは『兼輔集』の断簡で現在は掛幅に仕立てられている。藤原兼輔は9世紀から10世紀にかけて活躍した歌人で、三十六歌仙のひとりに数えられる。伝称筆者には「高野切」と同じく『古今和歌集』の撰者である紀貫之が当てられているが、「名家家集切」が書かれたのはその活躍期から100年ほどあととみていいだろう。

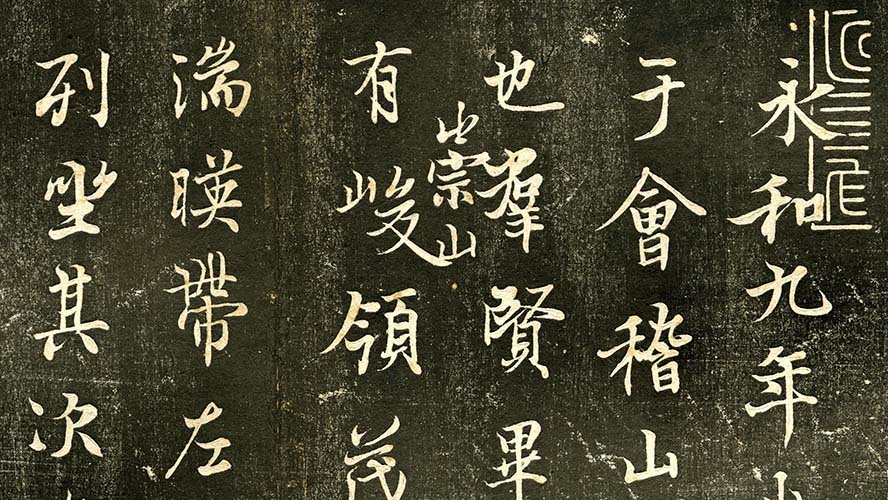

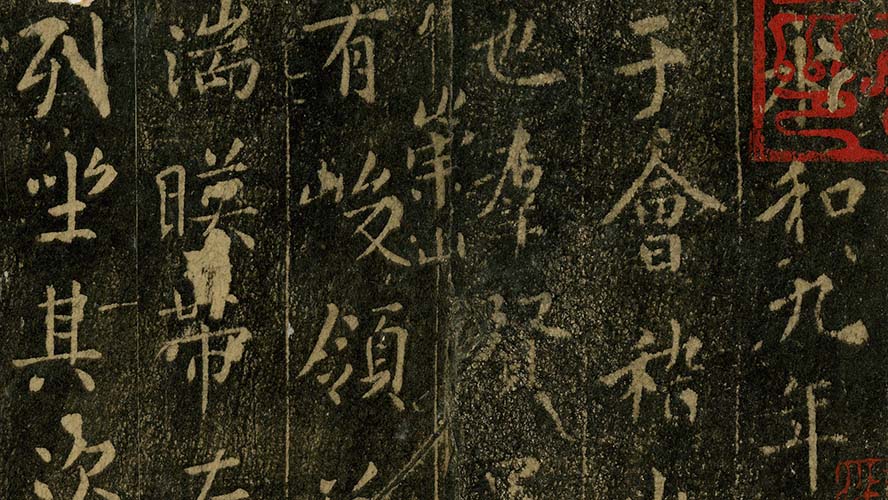

「栂尾切」(第5回で紹介)とよく似た書風だが、「栂尾切」が縦寸20センチメートルあまりであるのに対して、「名家家集切」は26.5センチメートル。「栂尾切」は字間をギュッと詰めて幅広の文字を穂先を擦りつけるように力を込めて書いているのに対して、こちらはゆったりとした縦への流れと軽やかな穂先の変化を見ることができる。

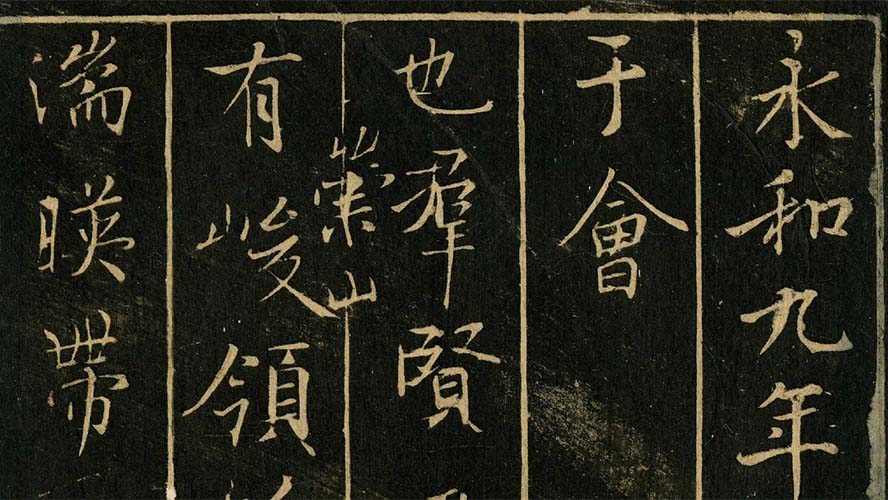

料紙には茫洋とした飛雲が漉き込まれ、全面に雲母を引いている。書きぶりとともに11世紀中ごろの特徴をよく示している。この幅では、「濱」「浪」の2首を詞書きとともに合計11行に書いているが、3行目と4行目の間に継ぎ目が見えることから、冊子本だった時代には別のページにあったものを左右に継ぎ足しているものと考えられる。本紙の左側には、何も書いていない素紙を10センチメートルほど継いでいる。古筆を表装するときに本紙幅が極端に狭かったり、左右に余裕がなかったりするときなどに別の紙を継ぐことがあり、これを呼び継ぎという。

蝶や菊花などを刺繍した中廻しは左右の柱の幅を厚めに取っている。この呼び継ぎも相俟って、品格の高い鷹揚な雰囲気のある掛幅に仕上がっている。こうした仕立ては、この断簡を愛した人びとの美意識の結晶ということができるだろう。

伝紀貫之筆 名家家集切

紙本墨書 一幅

平安時代 11世紀

飯島春敬による箱書も

◉所蔵/成田山書道美術館

文/髙橋利郎(たかはし・としろう)

大東文化大学教授。成田山書道美術館非常勤学芸員。専門は日本書道史。主な著書に『近代日本における書への眼差し』(思文閣出版)、『江戸の書画―うつすしごと』(生活の友社)などがある。

※松﨑コレクションの全てを収録した展覧会図録『青鳥居清賞─松﨑コレクションの古筆と古写経』(古筆編・古写経編・解説編の3冊組)を、成田山書道美術館にて販売中。

注文方法などの詳細は成田山書道美術館ホームページの「展覧会図録」をご覧ください。

◉成田山書道美術館ホームページ https://www.naritashodo.jp/