成田山書道美術館学芸員として書にまつわる数多くの企画展を開催してきた髙橋利郎氏が、様々な日本の書をご紹介する連載です。

第一弾として、成田山書道美術館に寄贈され、2018年その全貌が美術館で展示された「松﨑コレクション」より古筆と古写経の名品を12回にわたり取り上げていきます。

※松﨑コレクションに関する内容は第1回【はじめに】と成田山書道美術館の下記サイトをご参照ください。

成田山書道美術館 松﨑コレクション https://www.naritashodo.jp/?p=10232

第6回 伊予切(第一種) 和漢朗詠集

今回ご紹介するのは伝藤原行成筆「伊予切」。「伊予切」は和漢朗詠集の写本の断簡で、大正13年に開催された伊予松平家蔵品の入札会に出品されたもの。それまでほとんど知られることのないまま上下2冊本で伝来したこの写本は、数寄者たちの懇願にしたがって截断された。これを担ったのは田中親美である。こうして誕生した断簡は伝来の地名を取って「伊予切」と名付けられた。

「伊予切」は藤原行成筆として伝来してきたが、行成よりもあとの時代に書写されたものと考えられる。そしてこの二帖には3種の書風が混在している。つまり、3人の書き手が寄り合って一帖を書写したと考えられるのである。

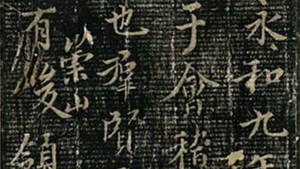

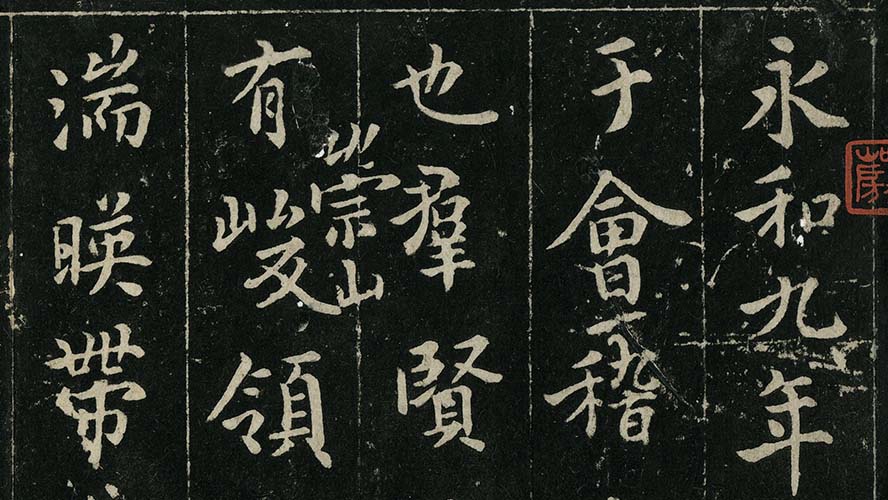

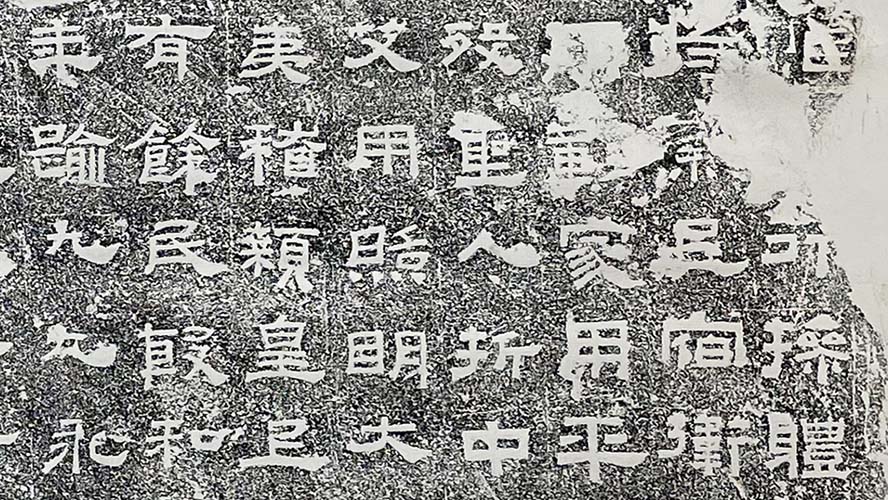

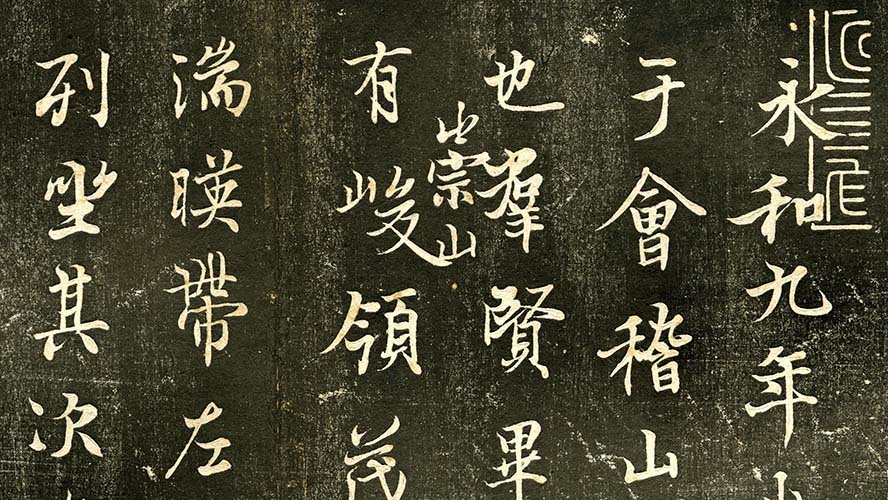

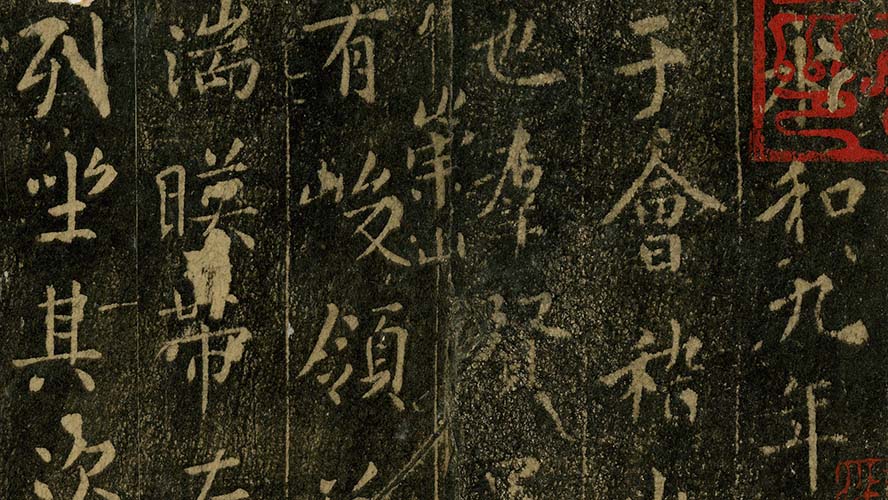

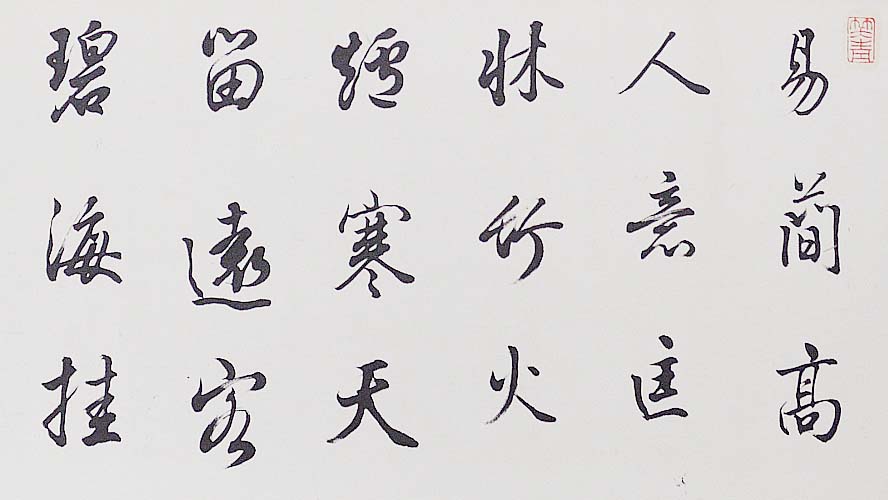

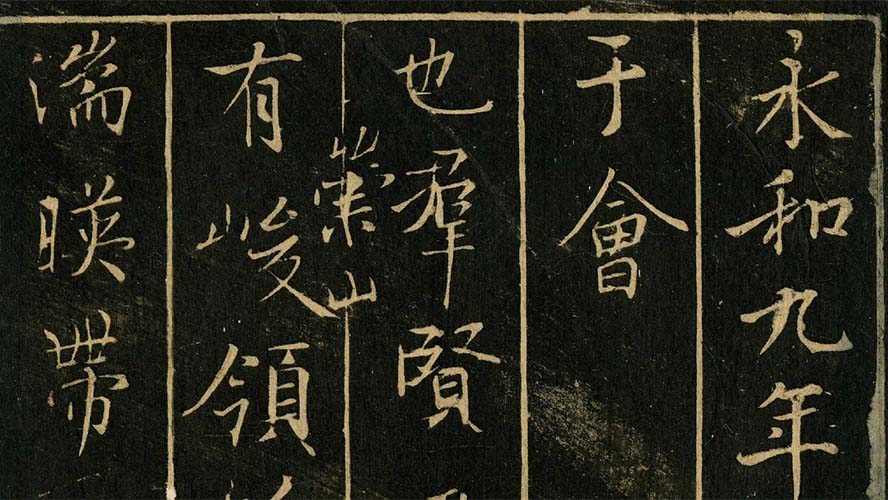

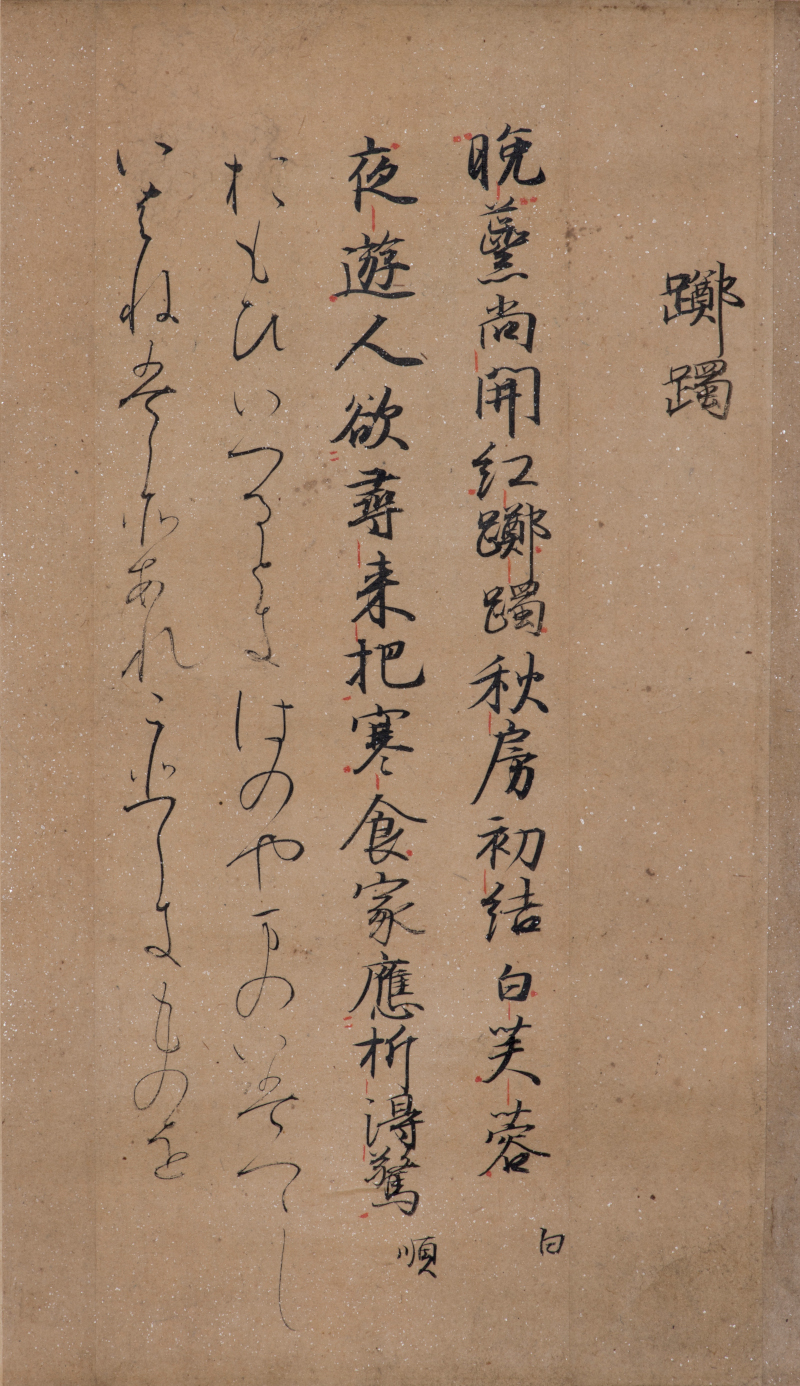

第一種の書風は上冊の冒頭から「秋夜」まで、第二種はその直後から上冊の終わりまでと下冊の6葉、第三種は下冊の大半を占める装飾の異なる部分である。ここに掲載したのは第一種にあたる上冊の「躑躅」の部分の断簡。「高野切」第三種や「粘葉本和漢朗詠集」と同筆で、飛雲紙に大きめの雲母を一面に撒いた美しい料紙に書かれている。この手が三種類の筆跡のなかでも際立って凜々しい。第二種は一種と同じ料紙を用いており、書風も似通っている。第三種には飛雲も雲母もない。また第一種、第二種とは明らかに書風が異なっている。これもまた手慣れた書き手による優れた筆跡ではあるのだが、第一種には遠くおよばない。

全体を通して詩の部分には朱点が施されており、これは少なくとも室町時代を遡るものだという。第一種、第二種は11世紀の書写という見方で一致しているが、第三種については補写されたものであろうと考えられている。何らかの事情で分割せざるを得なくなった時に、原本を模写してそこに遺したのではないだろうか。補写の時代は鎌倉時代くらいまで遡る可能性があると私は考えている。その時かどうかはわからないが、装丁も糸綴じに改められており、もとの粘葉装の痕跡がある。

伝藤原行成筆 伊予切(第一種) 和漢朗詠集

紙本墨書 一幅

平安時代 11世紀

◉所蔵/成田山書道美術館

文/髙橋利郎(たかはし・としろう)

大東文化大学教授。成田山書道美術館非常勤学芸員。専門は日本書道史。主な著書に『近代日本における書への眼差し』(思文閣出版)、『江戸の書画―うつすしごと』(生活の友社)などがある。

※松﨑コレクションの全てを収録した展覧会図録『青鳥居清賞─松﨑コレクションの古筆と古写経』(古筆編・古写経編・解説編の3冊組)を、成田山書道美術館にて販売中。

注文方法などの詳細は成田山書道美術館ホームページの「展覧会図録」をご覧ください。

◉成田山書道美術館ホームページ https://www.naritashodo.jp/