成田山書道美術館学芸員として書にまつわる数多くの企画展を開催してきた髙橋利郎氏が、様々な日本の書をご紹介する連載です。

第一弾として、成田山書道美術館に寄贈され、2018年その全貌が美術館で展示された「松﨑コレクション」より古筆と古写経の名品を12回にわたり取り上げていきます。

※松﨑コレクションに関する内容は第1回【はじめに】と成田山書道美術館の下記サイトをご参照ください。

成田山書道美術館 松﨑コレクション https://www.naritashodo.jp/?p=10232

第5回 栂尾切 万葉集

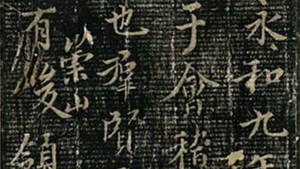

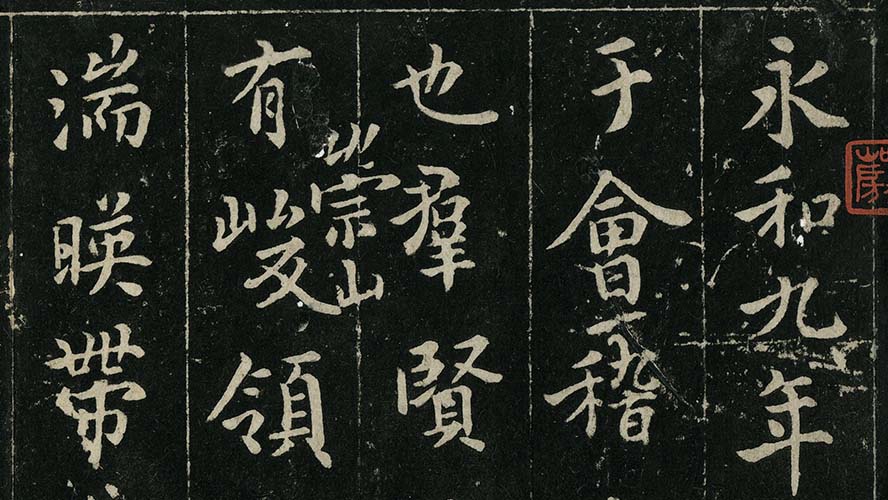

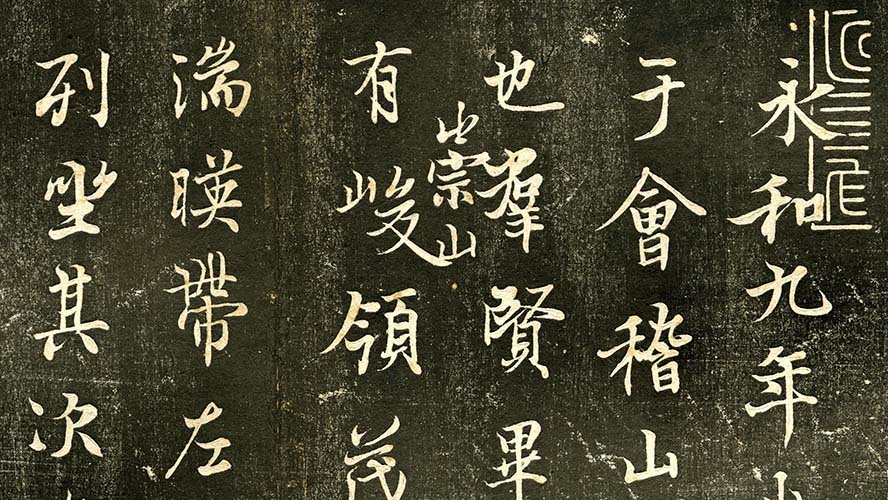

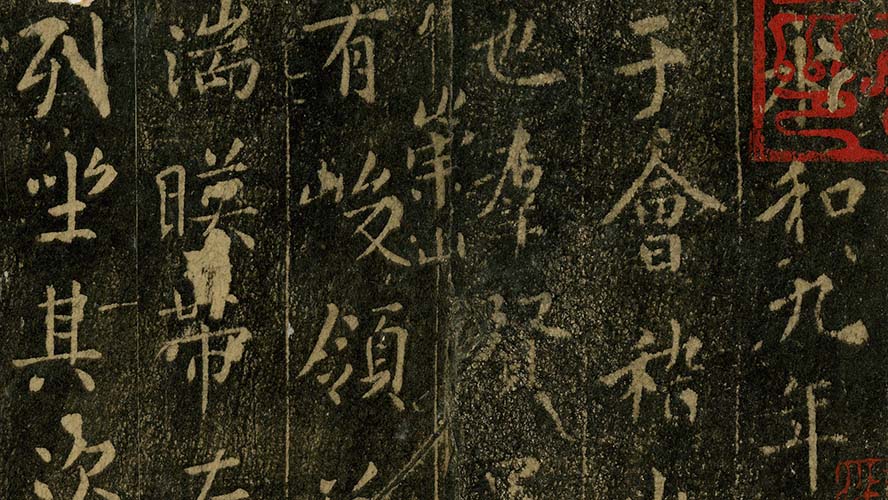

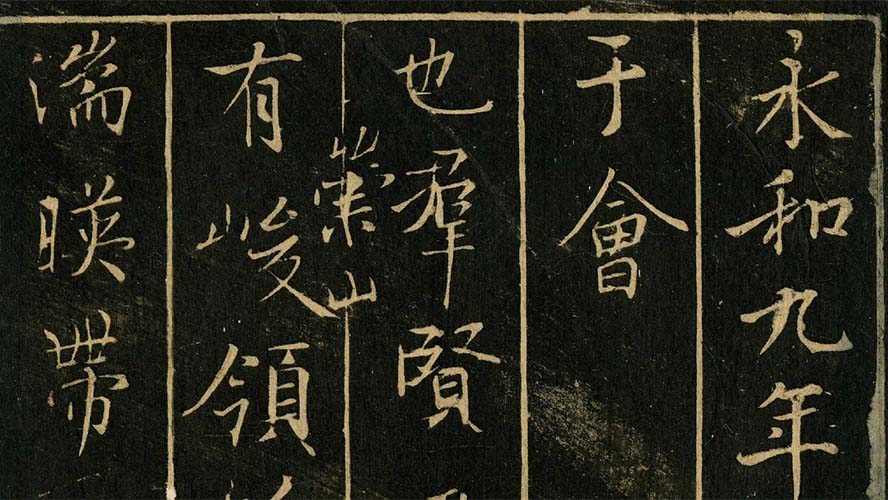

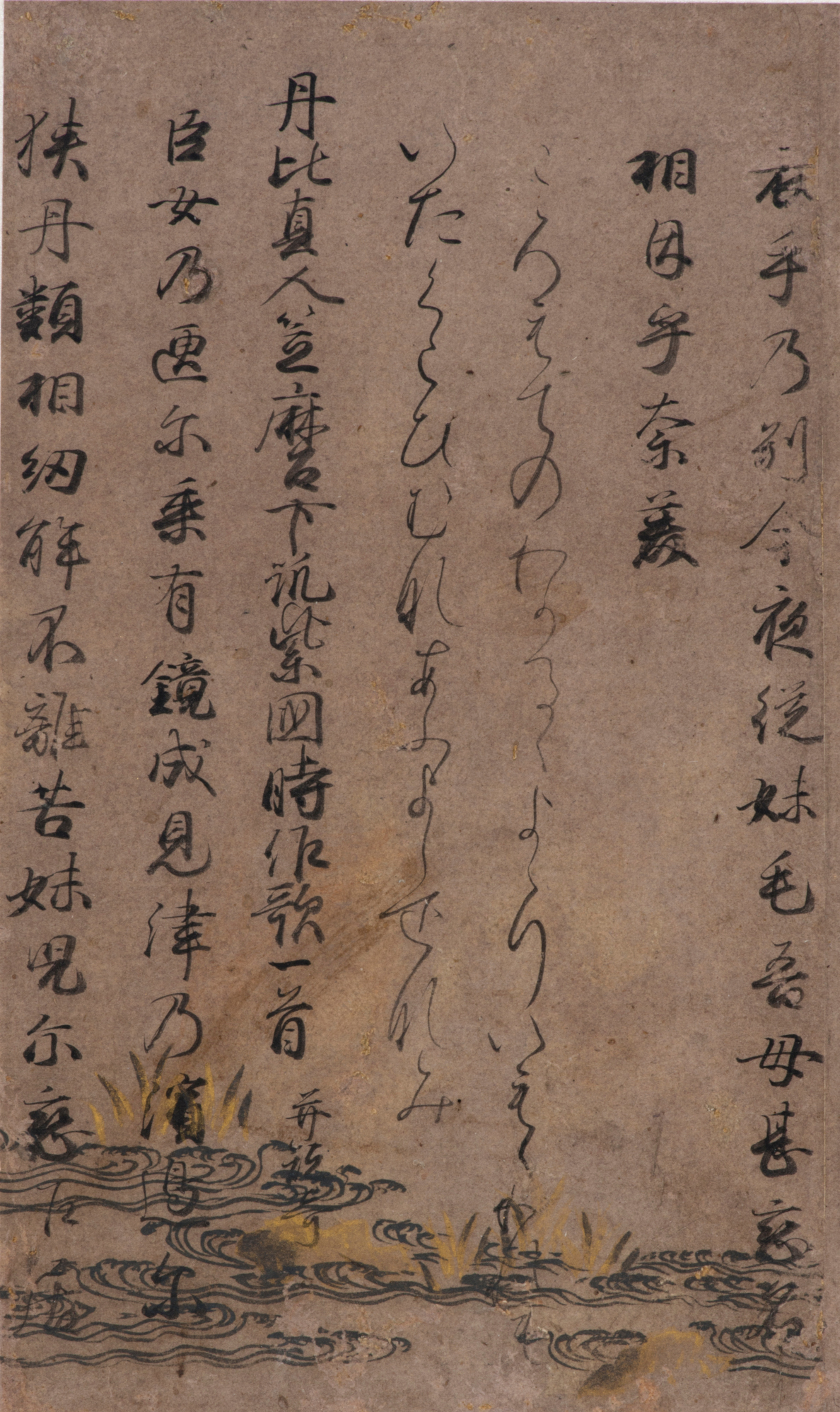

今回ご紹介するのは「高野切」第二種と同筆とみられる遺墨。流水に水草を金銀泥で描いた薄茶地の料紙に『万葉集』の歌を書写したもので、「栂尾(とがのお)切」と呼ばれている。宮内庁には「桂本万葉集」という巻子本が保管されているが、この「栂尾切」は、もともとこれと一具を成したものである。「栂尾切」はすべて巻四の断簡で、江戸時代にはすでに截断され、あちらこちらに所蔵されていたものと見られる。

元号「令和」の出典となったことで多くの人びとの関心を集めるところとなった『万葉集』は、平安時代を通して数多く書写されている。近代まで完本で伝来してきた写本も多く、元暦校本・藍紙本・金澤本・天治本、そしてこの桂本の5種が五大万葉集と呼ばれ、古写本を代表する。なかでも「桂本万葉集」はもっとも古い写本と見られている。

「栂尾切」の伝称筆者には、三十六歌仙のひとりに数えられる源順(911-983)が当てられている。しかしながら、源順の時代まで遡る写本ではなく、11世紀中ごろに書写されたとみられる「高野切」第二種と同じ源兼行が真の筆者だと考えられている。兼行はその時代の能書を代表する人物。後冷泉・後三条・白河三代にわたって、即位した最初の大嘗会に新調する悠紀主基の色紙形の揮毫を担い、宇治の平等院鳳凰堂の扉絵色紙形が現存している。

「高野切」第二種が字間行間を広くとって文字も大ぶりであるのに対して、こちらは料紙の天地を広くあけて行頭行脚を丁寧に揃え、ギュッと引き締まった印象である。側筆気味で、特徴的な変体仮名を織り交ぜた文字そのものは前時代からの連なりを感じさせ、「いまめかしい」というよりはクラシックなスタイルである。

松﨑春川はコレクションをはじめてほどなくこの断簡と出会った。独自の古筆手鑑編集を目論んで、マクリで集めた一群は「衣手」と名付け、一箱に納めていた。この「栂尾切」の冒頭に「衣手乃別今夜」とあることから採ったのである。手鑑は完成しなかったが、今日でも「衣手」は一揃いで扱うことにしている。

伝源順筆 栂尾切 万葉集

紙本墨書 一葉

平安時代 11世紀

◉所蔵/成田山書道美術館

文/髙橋利郎(たかはし・としろう)

大東文化大学教授。成田山書道美術館非常勤学芸員。専門は日本書道史。主な著書に『近代日本における書への眼差し』(思文閣出版)、『江戸の書画―うつすしごと』(生活の友社)などがある。

※松﨑コレクションの全てを収録した展覧会図録『青鳥居清賞─松﨑コレクションの古筆と古写経』(古筆編・古写経編・解説編の3冊組)を、成田山書道美術館にて販売中。

注文方法などの詳細は成田山書道美術館ホームページの「展覧会図録」をご覧ください。

◉成田山書道美術館ホームページ https://www.naritashodo.jp/