未来を見据える目と行動力で、新時代を切り開こうとする50歳世代に焦点を当てた新シリーズ。

インタビューを通して、人生100年時代の折り返し地点にあるかれらの過去、現在、そしてあるべき未来像にエールを送る。

未来を見据える目と行動力で、新時代を切り開こうとする50歳世代に焦点を当てた新シリーズ。インタビューを通して、人生100年時代の折り返し地点にあるかれらの過去、現在、そしてあるべき未来像にエールを送る。

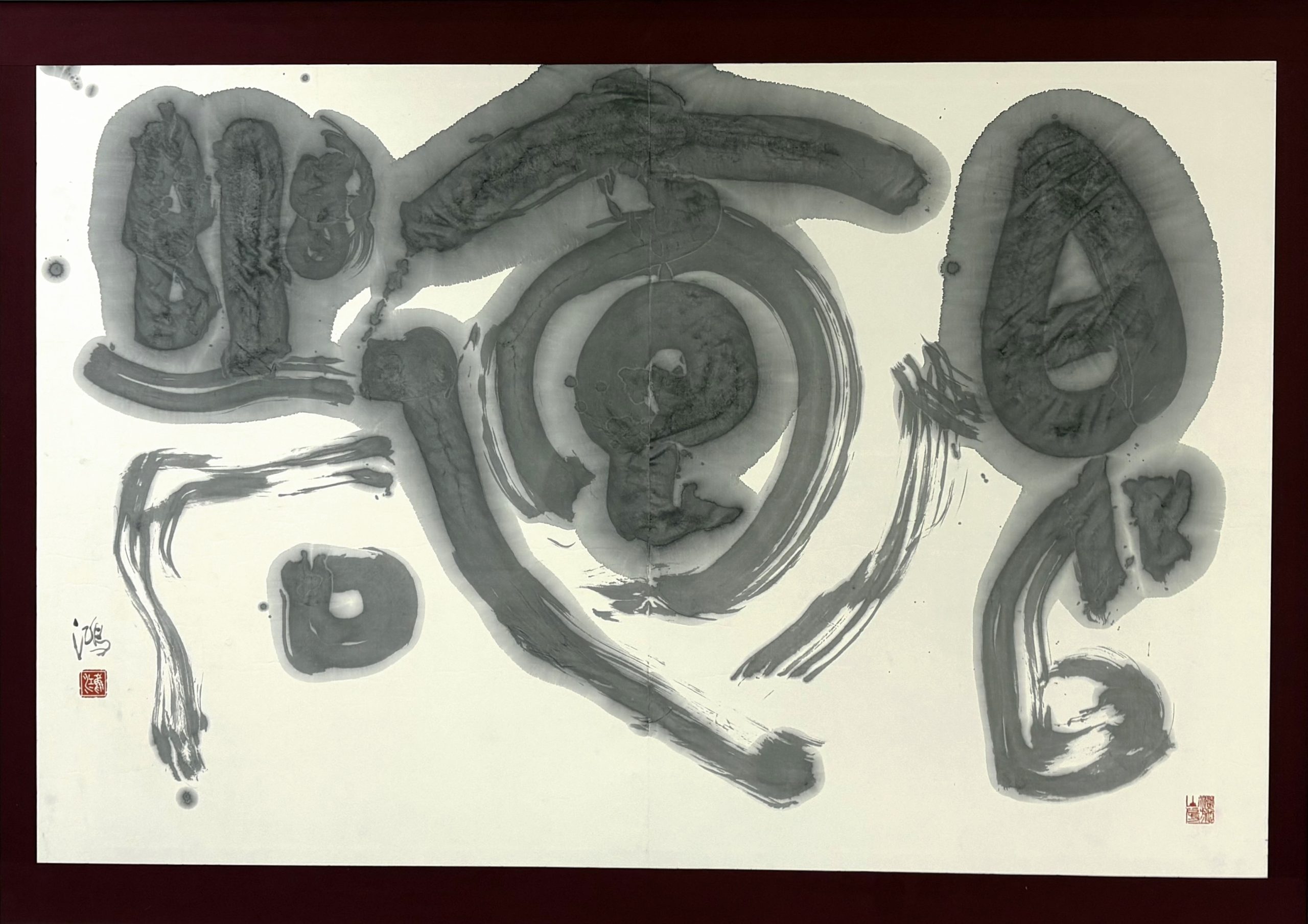

vol.5 松尾 鴻

文/太田文子(游墨舎)

筆者が最初に「松尾鴻」の名前を目にしたのは、今年2025年3月、埼玉書道三十人展・俊英展の会場だった。こういう人がいたのかと不明を恥じたが、作品を目にして、もしや松尾治か、と思い至った。

2024年正月、松尾治は松尾鴻となった。松尾の師である仲川恭司が示した「鴻」の1字は、「現代書の父」と称される比田井天来の本名である。その意味の大きさに臆する松尾に仲川は、「君の場合、名前ではなくて号だから」と言って、受け入れのハードルを下げてくれたそうだ。

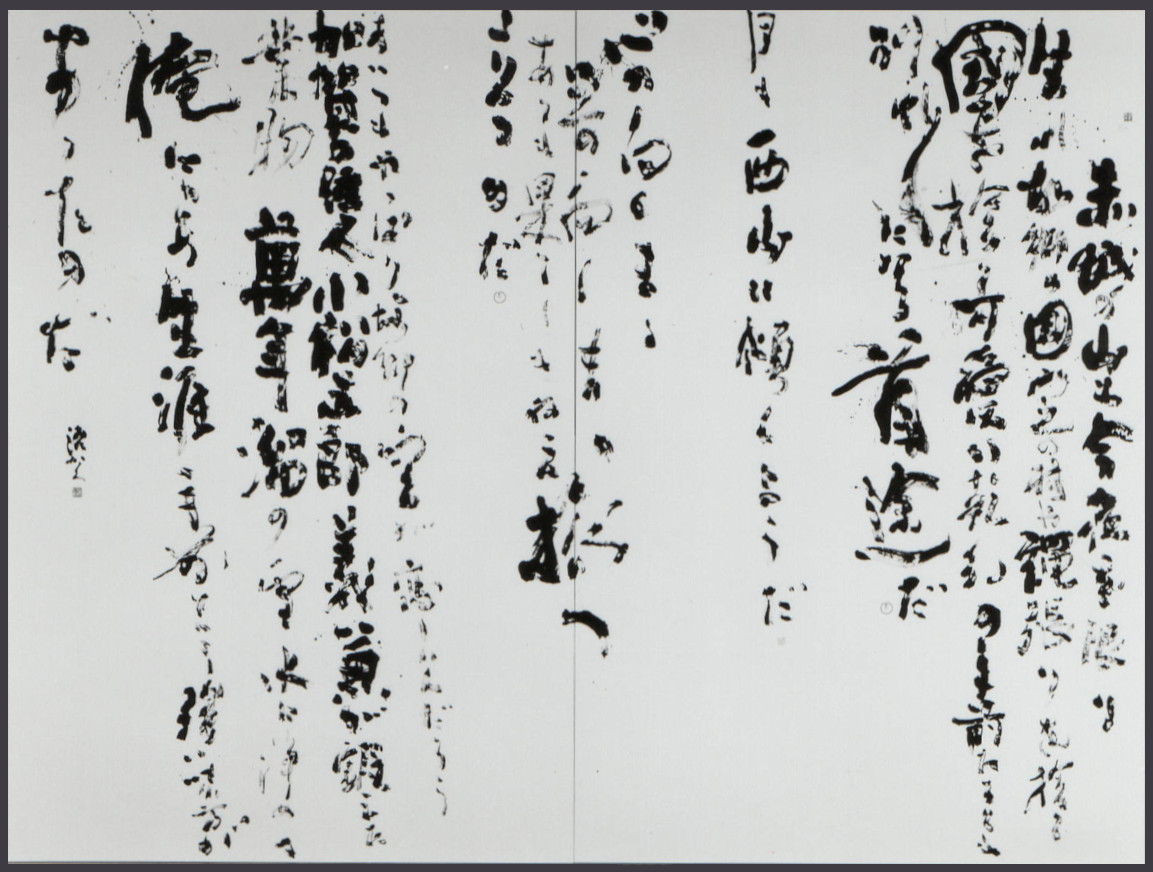

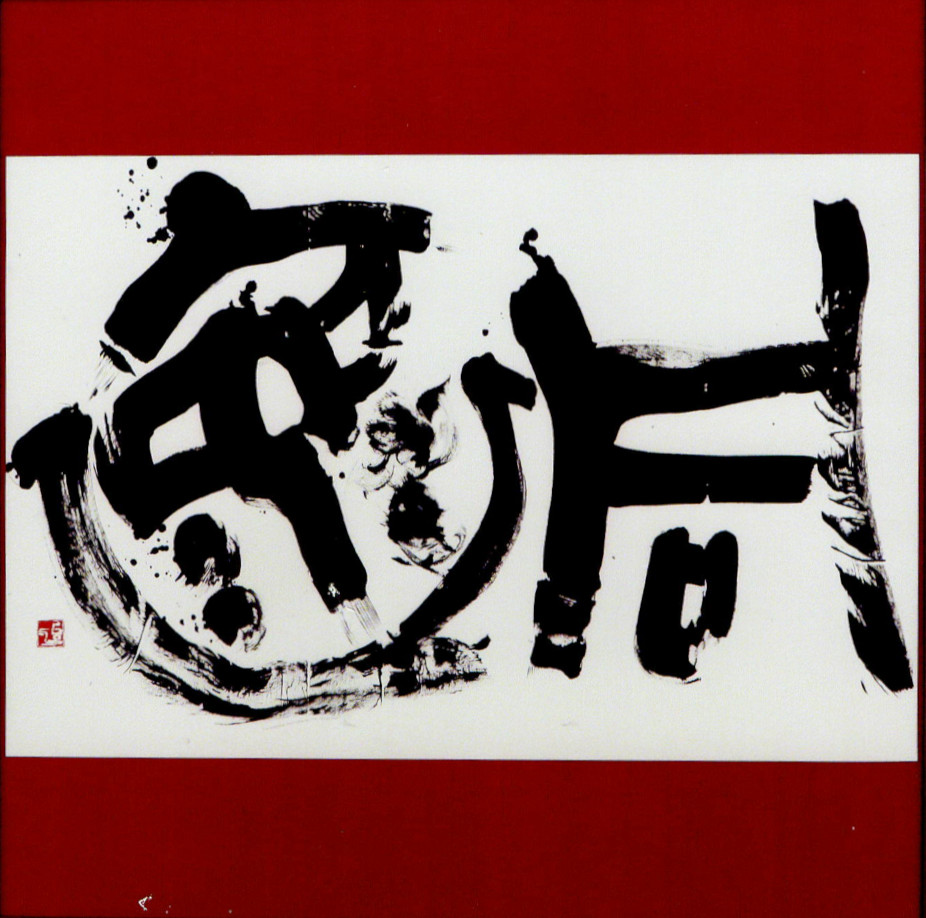

埼玉書道三十人展・俊英展 2025

133×206cm

「鴻」の落款が入っている

松尾鴻が育った福岡は、もともと書道の盛んな土地柄で、松尾の母親は習字教室の先生をしていた。その関係で松尾も幼少の頃から母の習字教室で学ぶ。当時は習字に通うのが当たり前の時代。同じ学年の子どもたちの中で恥をかかないよう、松尾は母から厳しく指導を受けた。うまく書けないと平手が飛んでくるという超スパルタ教育だ。容赦なく叩かれながら少年松尾は練習を重ねた。地元新聞社が主催する書き初め大会をはじめ、予選を勝ち抜いたものだけが参加できる席書大会にも参加した。その会場で書くための墨液は、母親が前日に磨って小瓶に入れて持たせてくれた。書家・松尾鴻の原体験である。

書道と本格的に触れ合うのは、高校で書道部に入ってから。先輩たちはすでに得意とする専門の古典を持っていて、臨書も創作もこなしていた。「習字」しかやってきていない松尾には、こんなに楽しい世界があるんだと目を見開かされる思いだったという。そして好きで好きでたまらない書道で生きていくと決心し、新潟大学教育学部書道科に進学。大学院を含め6年間を書道の学びに費やした。

新潟は、良寛、会津八一の縁の地であり、東京とも大阪とも絶妙の距離感をもつ。見たい展覧会があれば松尾は夜行列車を使うなどして、東京に大阪にと出掛けていった。最初に東京に行って見たのが「手島右卿遺墨展」だったというのは、振り返ってみると必然ということになろうか。仲川恭司との出会いもまたこの新潟時代である。松尾は、仲川の指導の仕方が論理的で面白く、この先生なら何を言っても答えを返してくれるという安心感を抱いたという。

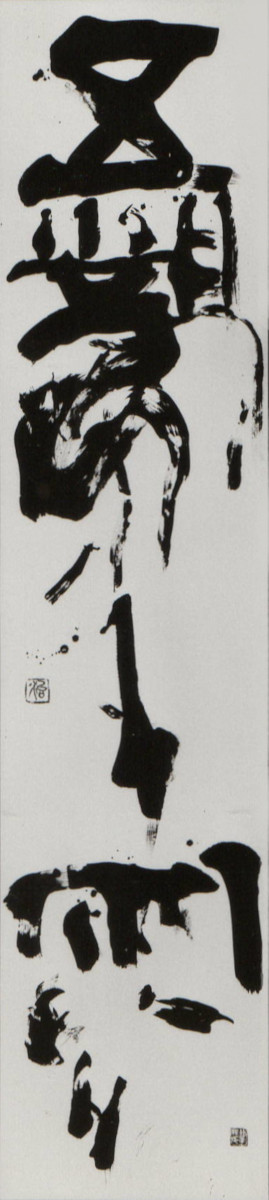

第44回独立書展 1996

8尺×2尺

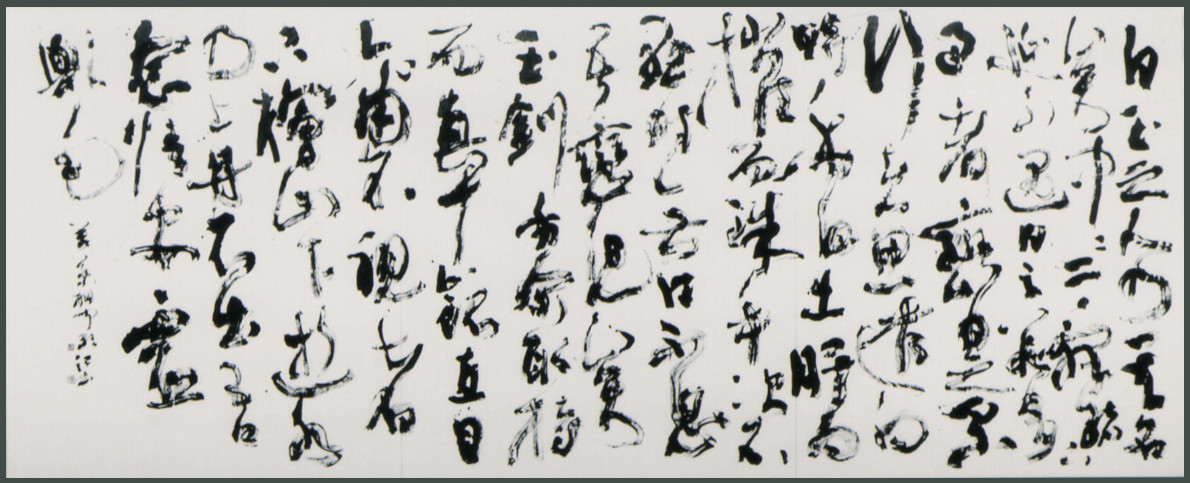

第52回独立書展 2004

16尺×18尺

社会人となった松尾は、埼玉で教員をしながら書家として歩みを始める。1995年3月に新潟にて初個展、7月に毎日書道展・毎日賞、そして9月に仲川恭司に師事する。独立書人団に所属し、団が主催する金文研究会で松丸道雄の指導を受けたり、ビデオ「独立の書」の撮影・編集に携わったりと、有益な経験を積んで足場を固めていく。また、松尾は当初から自発的に超大作に挑んできたが、そういう仕事を自由にさせてもらえる土壌にも恵まれた。

独立書展、毎日書道展を中心に精力的に作品を発表し、1998年、毎日書道展・毎日賞。2006年、独立書展・会員賞。2012年、独立書展・第60回記念賞。2022年、安芸全国書展・文部科学大臣賞など、実績を重ねた。若年から近年の作品を俯瞰すると、年齢を重ねるとともに、書線に血肉の量が増えて重厚感が増していくさまが見て取れる。

第55回記念独立書展 2007

16尺×18尺

第60回記念独立書展 第60回記念賞 2012

12尺×24尺

さて、松尾と話していると、しばしば「いろんな」という言葉が現れる。いろんな古典、いろんな表現、いろんな書を書きたい……。確かに松尾の作品は、少字数書を中心に、漢字多字数作品も漢字かな交じりの書もあり、書体も言葉の選び方もさまざまで多彩である。書の可能性を探りつつ、常に表現のキャパシティを大きく広げようとしていることがわかる。発表はしないものの小筆で手紙も書くし、かなも好きで書く。ワインエチケットも小粋にこなす。「いろんな書に囲まれてきて、今日の自分がある」、「いろんな書があるから、面白いんです」と、松尾は感慨深げに語るのだ。

独立選抜書展 2014

6尺×2尺

師匠の仲川恭司も多彩な作家である。松尾にとって、その字形や構成を真似るのも勉強だが、なぜこの書が生まれたか、その源泉はどこにあるのかと考えるほうが楽しく魅力的だという。古典以外にインスピレーションを受けた場合もあるが、基本的には、古典の存在を感じるという。

松尾にとって、古典を学ぶことは修行であり、通過点という認識であった。しかし40代後半になって、全く違う次元で古典を捉えるようになってきたという。今は、古典の空気が通っていないものを作品といってはいけないとまで思うようになった。古典が根底にない作品には品格がない。書の品格は、さまざまな古典の学びを通して、それらが関連しあって、意味を持って繋がることで生まれくるものと考えている。だから、古典の比重がどんどん重くなってきているという。広がることから深めることに指向性がシフトしてきたのだろうか。と同時に松尾には「そろそろ自分の書を出していかないと」という思いも生まれてきている。書道人生の往路から復路へ差し掛かったのかもしれない。

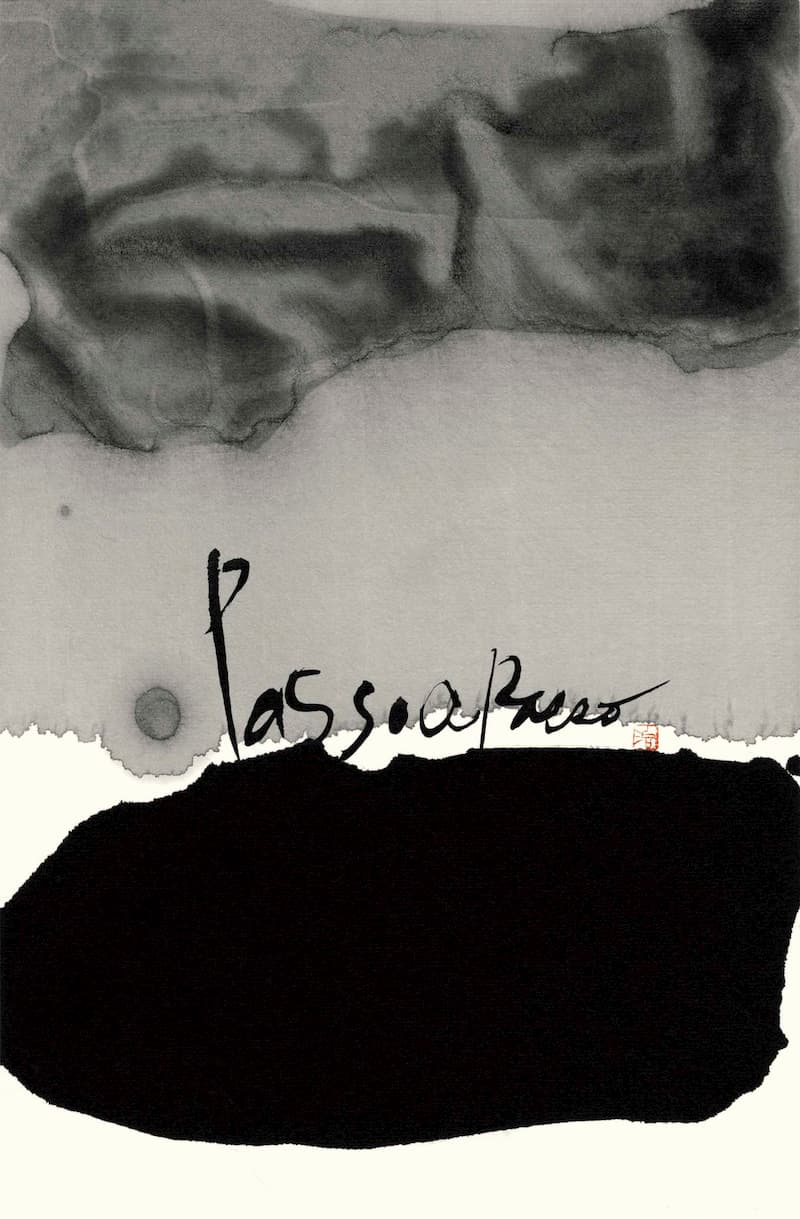

現代の書 新春展 2022

68×150cm

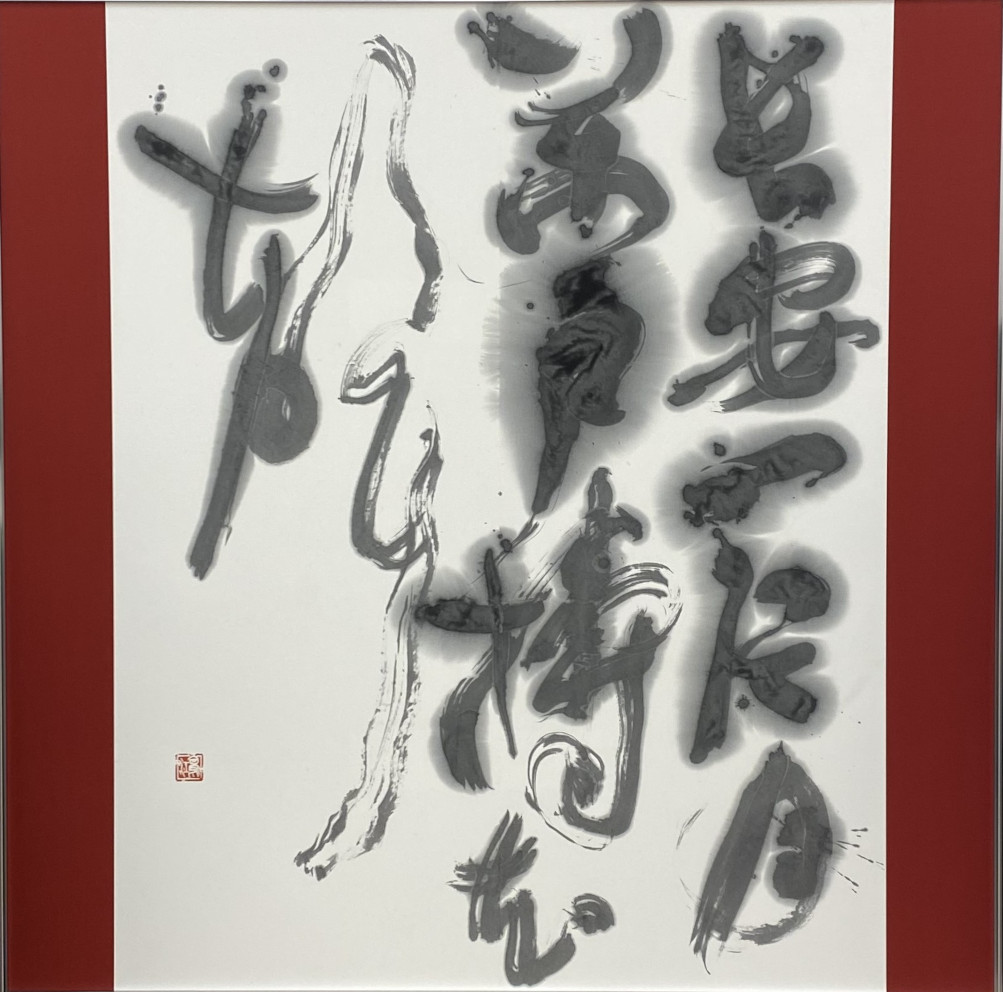

第71回独立書展 2023

4尺×6尺

50歳前後というのは、所属団体の仕事や書道界の仕事も増えてくる年代だ。松尾も、2016年「TOKYO 書 2016 公募団体の今」展に独立書人団代表として出品。2018年から「東京2020 オリンピック・パラリンピック記念書展」実行委員会実務委員(会場設営・陳列・運営管理主任)を務めた。そこでは読売書法会の書家たちと所属団体の垣根を超えて交流が生まれた。特に同年代の書家たちとは仲間意識も芽生えた。書の先行きに対する危機感も共有できた。

松尾は今、自分たちが受け継いだものを次世代に引き継ぐ努力をしないと、書道はどんどん先細りになると危惧している。ユネスコの無形文化遺産登録運動も、登録されてからが大事だという認識をもつ。だから、これまで自分が教えてもらったことを、どんどん後の人に伝えなければという思いで、大学で教鞭を取ったり、後輩に声がけをしているという。

第75回毎日書道展 2024

2.8×5.8尺

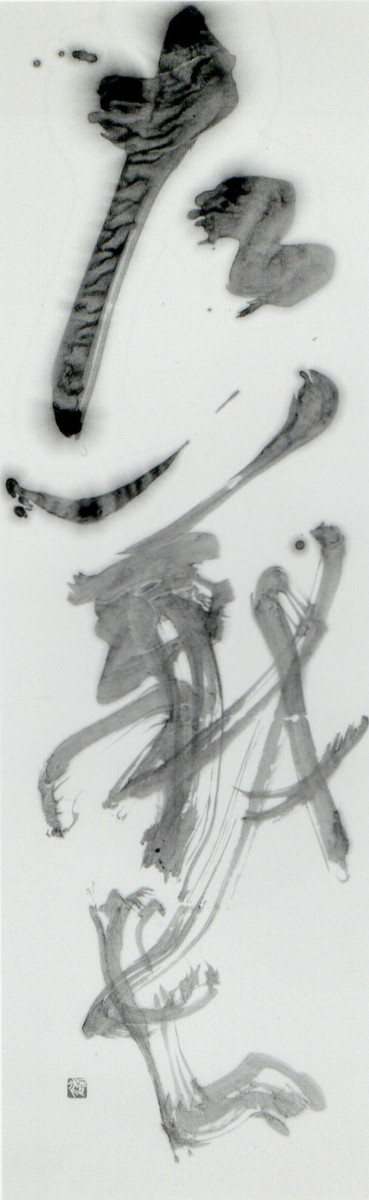

第73回独立書展 2025

180×140cm

松尾は、幼少時から今まで、環境にも師匠にも恵まれ、いわば純粋培養されてきたような書家である。松尾が書を志した時代は書道も盛んで新資料も発見され、エネルギーに満ちていた。その時代が過去のものとなった今、作品を究めることの他に、社会の中でどのように書を意味のあるものにしていくか。その課題に応えるのが、書の一本道を歩んできた者の使命ではないか。

「鴻は、ヒヨコと読みます」と自虐しながらも、師がその名を自分に与えた意味を誰よりわかっているのは本人だ。情に厚く涙もろい“九州男児”松尾鴻の今後の仕事に期待を寄せるものである。

松尾鴻(まつお・こう)

1970年、福岡県生まれ。仲川恭司に師事。毎日書道展審査会員、公益財団法人独立書人団理事、全国大学書道学会理事、専修大学准教授、璞川会主宰

◉独立書人団ホームページ

https://www.dokuritsu.or.jp/