ほんとうの書道初心者しか、見ないでください!

「子どものときに筆を持ったきり」という方、大歓迎。

みなさんと墨や筆の縁を再びつなぐための、手ならい講座です。

第2回 墨を磨るひととき

こんにちは、講座の案内役「古志庵(こしあん)」です。

普段は子どもたちに指導しており、「墨って何?」といった素朴な疑問や、「なぜ書道をやらなきゃいけないんだ!」という根源的な問いかけまで、調べたり、悩んだりしています。

講座第2回にお越しということは、すでに文房四宝はお手元にありますね(お持ちでない方は第1回へ)。

墨を磨る時間

みなさんは墨を磨ったことはありますか?

磨った記憶はなくても、磨り方はイメージできるでしょうか。

子どもたちは墨といえば液体を思い浮かべ、書道セットの中の「固形の墨」を何に使うか聞いてくることも多く、短い授業の中では墨を磨らないのも仕方のないことです。

ですが大人のみなさんは書く気分を高めるため、墨を磨ることも手ならいの時間としましょう。

硯の準備

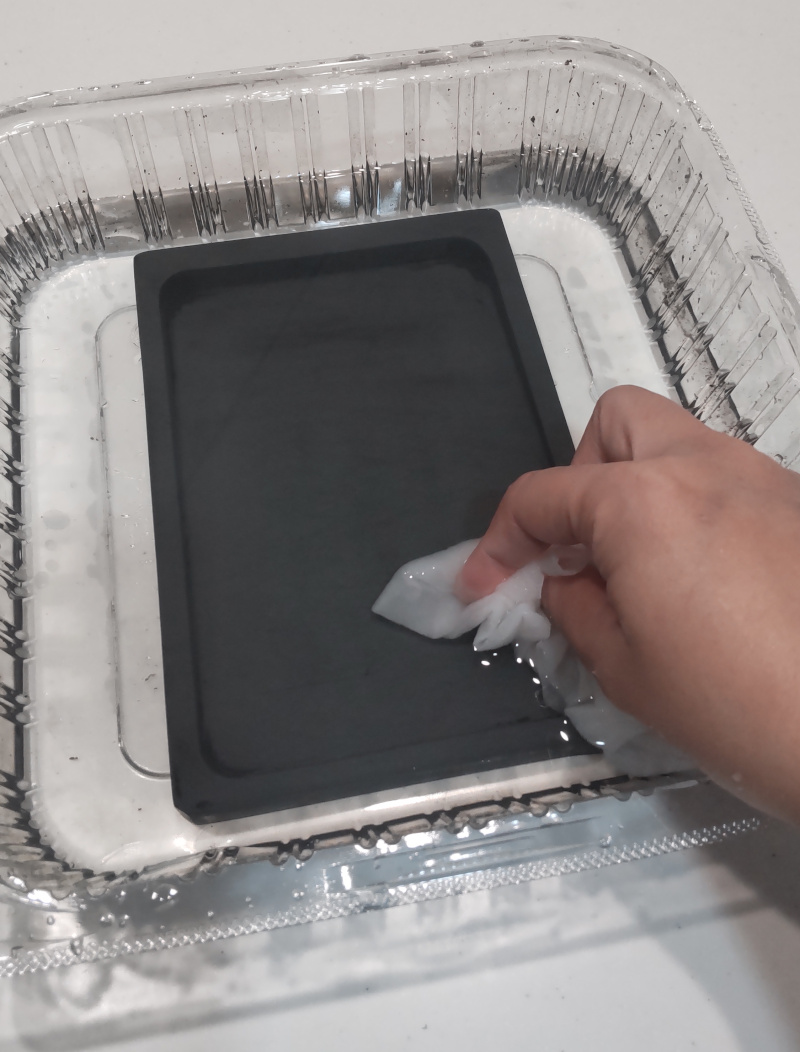

買ってきたばかりの硯はキズ防止のためのロウやワックスが塗られている場合もあり、スポンジや布を使って優しく水洗いします。

洗うときには、硯の入るバケツやプラスチックの容器を用意すると便利。

書道の洗い物専用にすれば、使った硯や筆を洗うときにも重宝します。

筆や硯を洗う専用の容器があると便利

墨の磨り方

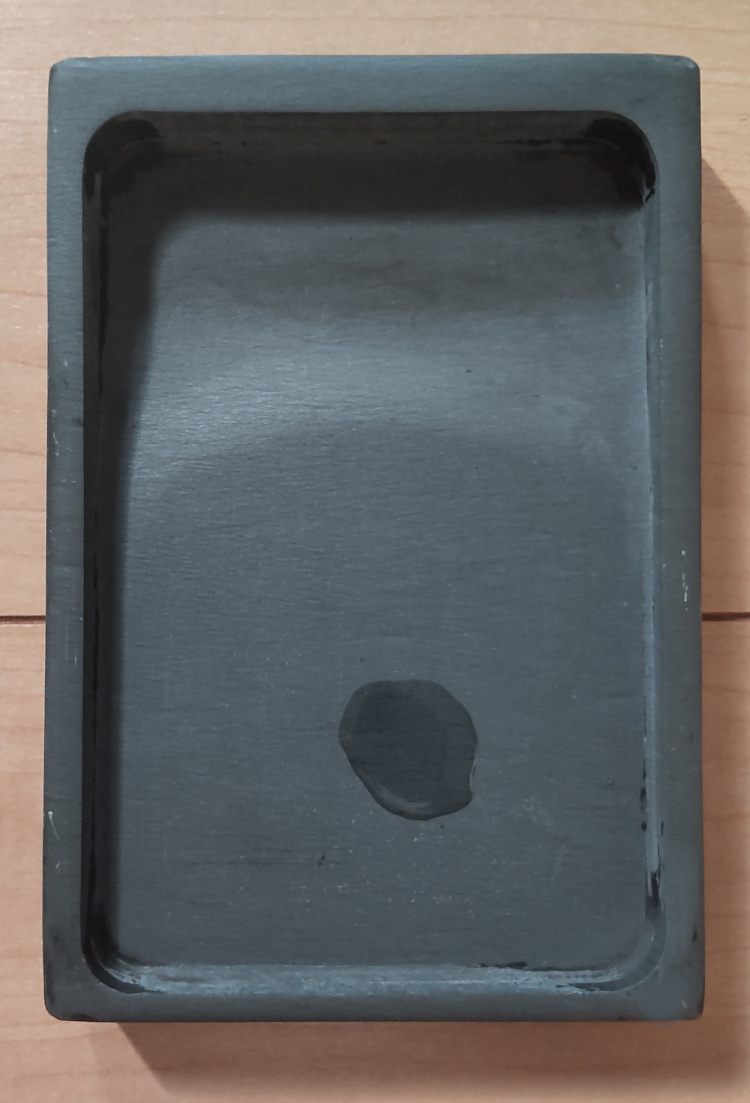

硯にはそれぞれ名称があり、墨を磨る平らな部分を「陸(おか)」や「墨堂(ぼくどう)」と呼び、くぼんだ部分を「海」や「池」、「墨池(ぼくち)」と呼びます。

ほかの呼び方もさまざまありますが、最初はこの名称を覚えてください。

硯には「鋒鋩(ほうぼう)」と呼ばれる細かい突起があり、そこに水を垂らして墨をこすり、練り合わせることで液体状になります。

では早速、墨を磨ってみましょう。

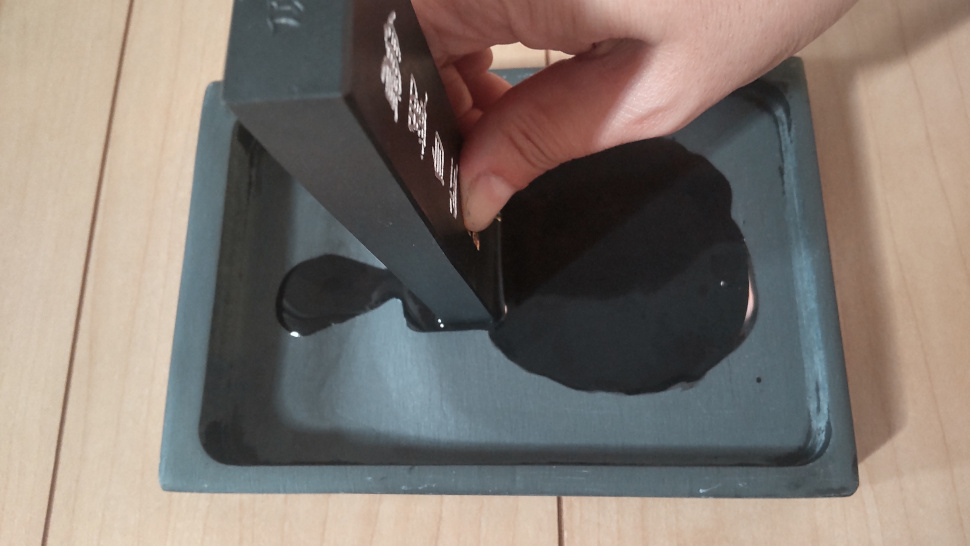

ドバッと水を入れるのではなく、10円玉ほどの大きさになるよう数滴垂らします。

ちょっとずつ磨って増やしていくのが墨磨りのコツ。

硯に墨を垂直にあてて(斜めにあてる磨り方もあります)、「のの字」、または「N」を書くようにゆっくりと動かしてください。

力を入れず磨ることで墨色(ぼくしょく)がよくなります。

(右)斜めにあてる磨り方もある

磨り続けて粘りが感じられたら、さらに水を数滴加えて磨ります。

垂直にあてている場合、持ち具合や力の加減によって墨の磨り減り方が変わりますので、ときどき180度回転させると垂直が保てます。

磨った墨が増えてきたら「海」のほうへと流し、さらに水を加えます。

「海」全体に墨が溜まるまで繰り返しましょう。

途中疲れたら休憩してくださいね。

そのとき、磨った墨の上に固形の墨を乗せておくと、くっついてしまいますのでご注意ください。

「海」にほどよく溜まったらできあがり。

写真の硯は7吋(インチ)で、5丁型の墨を使って磨りましたが、この量になるには20分以上かかりました。

濃さの確認はのちほどしてみます。

磨り終えた墨の磨り口は、濡れたままだとひび割れや欠けの原因になりますのでよく拭き取りましょう。

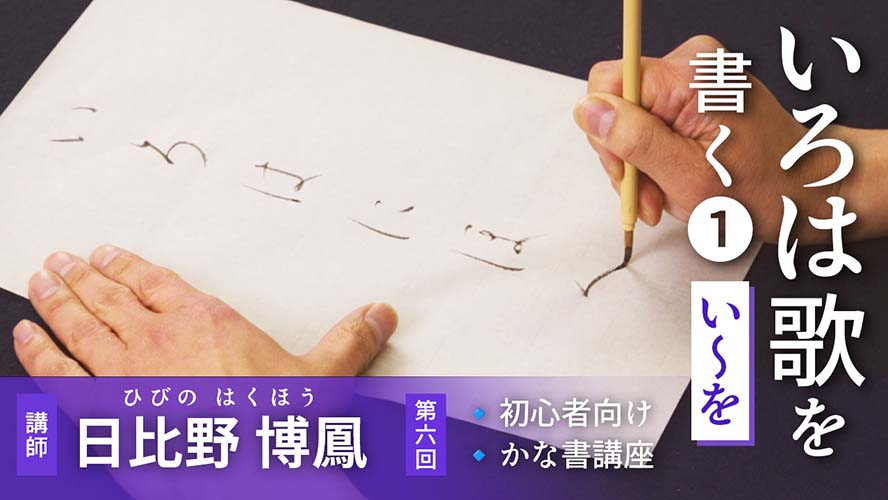

※游墨舎ちゃんねる「文房四宝こぼれ話」の連載を担当する濱田薫氏(研舎)によるYouTube動画「墨の磨り方」も参考になりますよ。