ほんとうの書道初心者しか、見ないでください!

「子どものときに筆を持ったきり」という方、大歓迎。

みなさんと墨や筆の縁を再びつなぐための、手ならい講座です。

第1回 わたしだけの文房四宝

みなさん、こんにちは。

講座の案内役の「古志庵(こしあん)」です。

普段は子どもたちを中心に書道を教えていますが、今回は游墨舎ちゃんねる内で指導することになりました。

この名は餡好きということで(どちらかというと粒餡派)、游墨舎で連載を持つ北川博邦先生に付けていただいたもの。

どうぞよろしくお願いします。

こちらに訪れたということは、久々に筆を持つという方ですね。

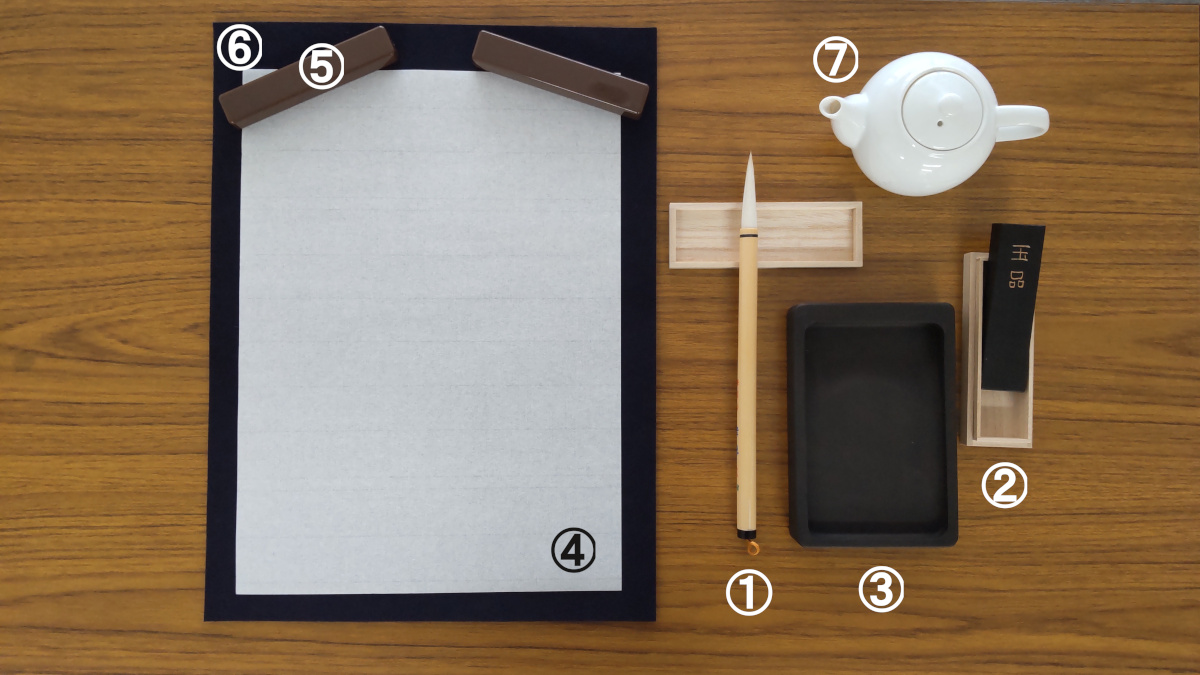

まずは必要な書道用具を確認してみます。

最初に揃える「文房四宝」

① 筆

② 墨(すみ)

③ 硯(すずり)

④ 紙

以上の4つは「ひつ・ぼく・けん・し」と呼び、古くから、「文房四宝(ぶんぼうしほう)」と書斎の宝物として扱われています。

こちらに加えて今回用意するものは下記の3つ。

⑤ 文鎮(ぶんちん)

⑥ 下敷き

⑦ 水差し

文鎮は紙をおさえる重し。

下敷きは毛氈(もうせん)とも呼ばれ、紙の下に敷くものです。

水差しは墨を磨るときの水を入れる容器。

子どものときの習字では液体の墨を使った方も多いのではないでしょうか。

ただこちらの講座では、墨は固形のものを用いて、硯で磨(す)ることを基本とします。

【大人の手ならい】ですから、墨を磨る時間も手ならいの一部と考えます。

以上が一揃いになった古い書道セットをお持ちの方もいるかもしれませんね。

しかし、新たに書を学び始めると志したなら、自分で「文房四宝」を選び、集めることを学びのスタートとしましょう。

つまり第1回の目標は「わたしだけの文房四宝」を揃えることです。

どこで買うか

では、どこで買えばいいのか。

それはやはり専門店です。

100円ショップで買える筆などもありますが、確かな品質の用具を使うと、書いたときの心地よさが違います。

しかし、書道用品を取り扱う店は老舗も多く、入るのに緊張するかもしれません。

だったらいっそのこと、「初心者です」と思い切ってお店の人に相談してみましょう。

各店、おすすめの一式を教えてくれるはずです。

近年は専門店が運営するオンラインショップも充実してきました。

近くに店舗のない方は、ご自身で検索してみてください。

初期投資は10,000円

今回、初期費用を10,000円に設定しました。

上の写真の一式は、游墨舎近くの栄豊齋(東京都千代田区神田司町2-8-4)にお願いし、初心者向けに10,000円以内で揃えたものです。

それぞれどんなものか、少し確認してみましょう。

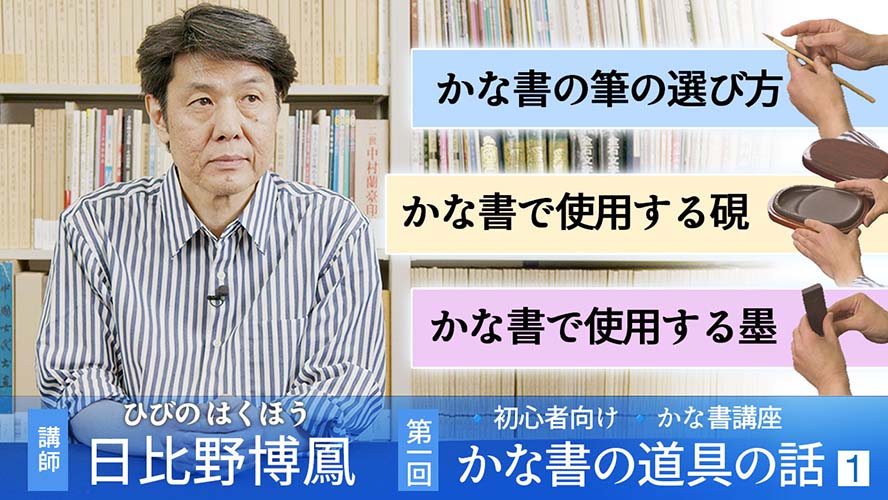

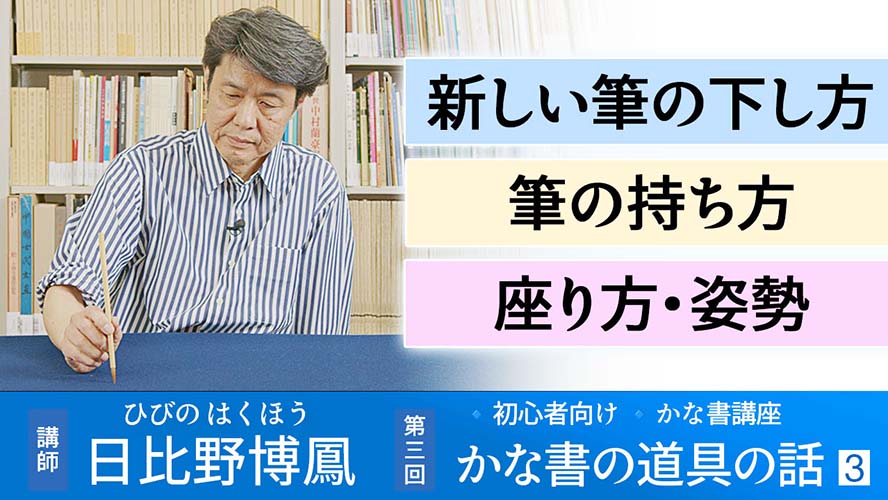

① 筆

筆は主に動物の毛が使われており、近ごろはナイロンなどの化学繊維を用いた筆もあります。

動物の種類や毛の部位によってかたさが異なり、かたい毛とやわらかい毛など2種類以上を混ぜてつくられた「兼毫筆(けんごうひつ)」、または「兼毛筆(けんもうひつ)」と呼ばれるものがおすすめ。

サイズは「号」で示され、3号(穂の直径が1.2cm~1.4cm)か4号(穂の直径が1.0cm~1.2cm)が適していますが、メーカーによって多少異なります。

漢字用で半紙に4字~6字程度書ける大きさ、を目安に選んでください。

価格は2,000円~5,000円程度のものなら、しっかりとしたつくりのものが手に入るでしょう。

筆の軸を筆管(ひっかん)と呼び、持ち心地もさまざま。

複数候補がある場合は持ち心地も確認してみてくださいね。

② 墨

墨は煤(すす)と膠(にかわ)でつくられています。

種々の油から生じた煤でつくった墨を「油煙墨(ゆえんぼく)」、松を燃やしてできた煤を使った墨を「松煙墨(しょうえんぼく)」と呼びます。

日本製の油煙墨が求めやすく、奈良県や三重県が産地となっています。

墨のサイズは「丁型(ちょうがた)」で示され、今回は硯の大きさに合わせて2丁型~3丁型を。

なかにはとびきり高価な墨もありますが、1,500円~5,000円ほどで買えるでしょう。

③ 硯

硯は天然の石です。

石の種類によって値段の幅もありますが、墨が磨りやすく、値段も手頃な「羅紋硯(らもんけん)」がおすすめ。

硯のサイズは「吋(インチ)」(1吋=約2.5cm)、または「四五平(しごひら)」(縦13.5cm×横7.5cm)や「五三寸(ごさんすん)」(縦15cm×横9cm)などの表記もあります。

6吋(縦15cm×横10cm)、「五三寸」が半紙を書くのに適した大きさです。

価格も2,000円以内で入手可能です。

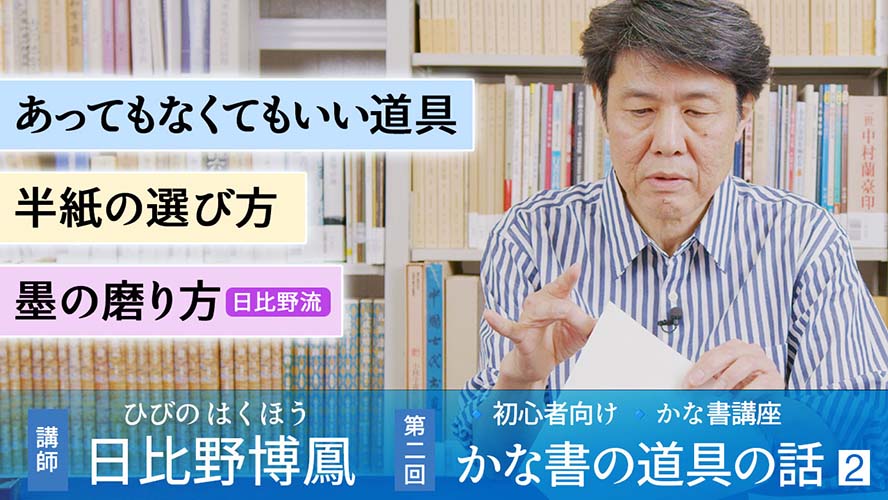

④ 紙

半紙の種類はとても多く、国産かそれ以外か、手漉きか機械漉きか、厚めか薄めか、いろいろな要素が加わって価格も変わります。

今回は磨った墨を使うので適度に厚みのある、にじみすぎない漢字用の半紙(1枚3円~10円ほど)がおすすめです。

また書き手のスピードや筆圧によっても紙との相性が変わるため、最初から1締(1000枚)を買うのではなく、100枚単位で売っていれば、それを使ってみるのも手です。

⑤ 文鎮

文鎮は、重しとして使えるなら形は自由です。

⑥ 下敷き

下敷きはフェルト製、ラシャ製があります。

フェルト製はシワになりやすいものの、手触りが柔らかい利点があり、ラシャ製はシワになりにくく、フェルトよりも安価。

どちらでもかまいませんが、ペラペラの下敷きよりも厚みのあるほうが筆圧をかけたときに受けとめてくれます。

罫線は有り、無し、どちらでもお好みのほうを選んでください。

⑦ 水差し

墨を磨るので水を入れる容器があると便利です。

急須型、スポイト型、小さな柄杓がついたものなど形はいろいろ。

水差し専用の容器でなくても代わりになるものもありますから、使いやすく、自分の気分の高まるものを揃えてください。

心の書斎を整える

ほかにも筆置き、硯箱、墨置き、筆筒(筆入れ)、筆架(筆を掛けるもの)といった文房四宝を彩る品々もありますが、ひとまずそれは今後の楽しみとしておきましょう。

7つのほかに、新聞紙もあれば便利です。

汚れ防止のために敷いたり、書いたものをはさんだりします。

第1回目は文房四宝に関する内容でした。

「わたしだけの文房四宝」を揃えていく楽しさを味わうことで、書く気持ちが高まり、心の書斎が鮮やかに彩られていくと思います。

次回は墨と硯を使って、墨を磨ってみましょう。

◉クリアできたら次に進もう!

▢ ①~⑦の名前を確認し、一式揃えた

次回は墨を磨ります。

久しぶりに感じる墨の匂い、ぜひお楽しみに! →第2回に続く