書道にまつわる【なぞなぞ】や【パズル】のコーナーです。答えは翌月のコーナー内にて発表します。頭を柔らかくして楽しみましょう。

●問題

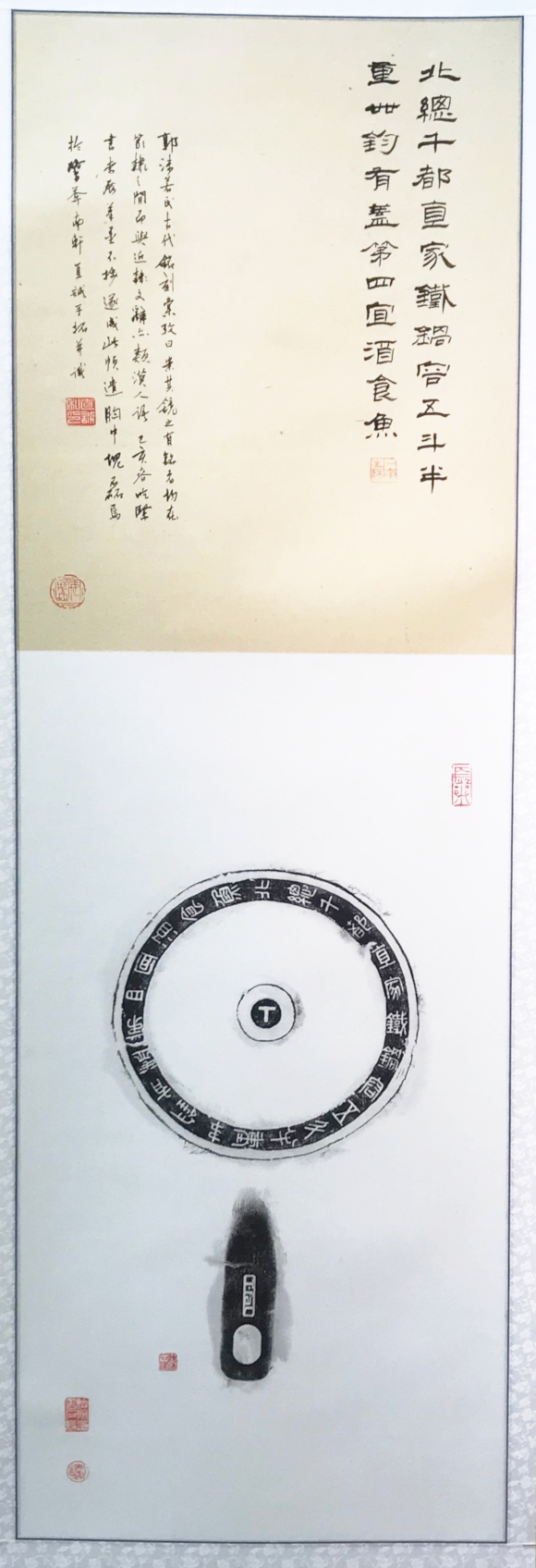

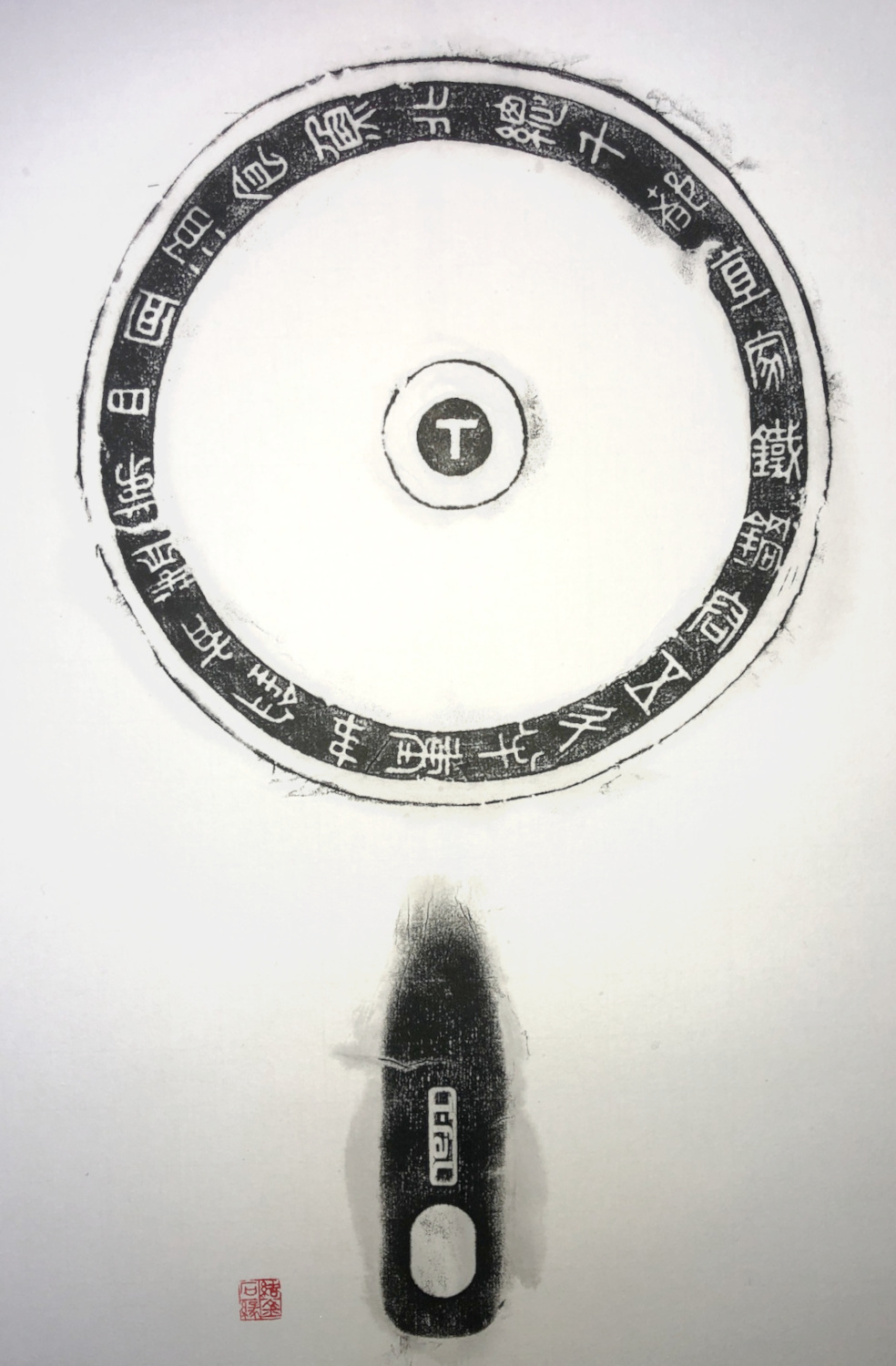

拓本が示す日用の道具とそのメーカーとは?

この拓本は、とある展覧会で発表されたもの。

文字の入った円形の拓本です。

鏡の一種でしょうか。

それとも、由緒あるお墓に使われたレンガの飾りである「画像塼(がぞうせん)」か。

もしくは祭りに使われる「彝器(いき)」の類?

よく見ると、少し離れたところに持ち手のようなものがあります。

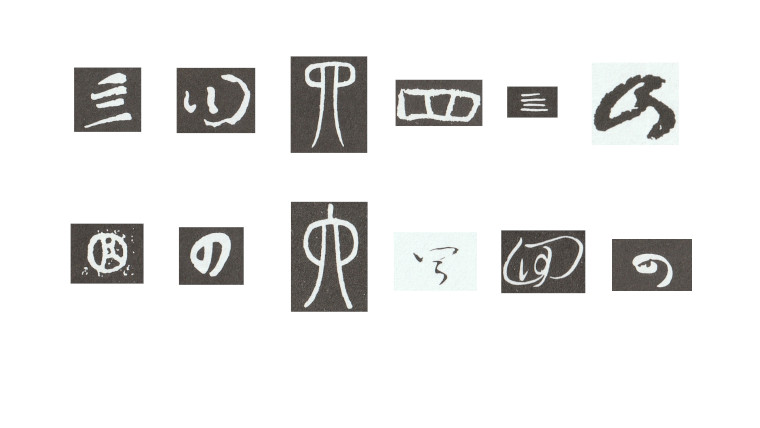

刻まれた文字を読むと、「北総千都直家鉄鍋容五斗半重廿鈞有蓋第四宜酒食魚」と書かれています。

実はこちら、日用の道具を古物に見立ててつくられた、ユーモラスな拓本なのです。

では、この古物に見立てられた道具とは何でしょう。

さらにその道具で有名なメーカーの名前も拓本内に隠れています。一緒に探してみてください。

ヒントは持ち手のところ。あるいは「取っ手」と言ったほうがわかりやすいかもしれません。

(ちなみに拓本になった道具が実際に販売されているわけではないですよ!)

正解は次回のクイズコーナーで。

vol.9の答え

① 41人

甘茶という字を分解してみると、甘は「廿」と「一」で21人。

茶は分解の方法がいくつかあり、草かんむりを「十十」と書く方法で数えます。

参考に挙げた後奈良天皇のなぞなぞ集『後奈良院御撰何曾』にあった「廿人木にのぼる 茶」は、「十十(草かんむり)」を20人と解し、その下を「人」「木」と分解しています。

合わせて41人が正解でした。

ちなみに長寿祝いの中に「茶寿」もあり、茶を「十十」「八十八」と分解し、合計した108歳のお祝いだそうです。

次回もお楽しみに!