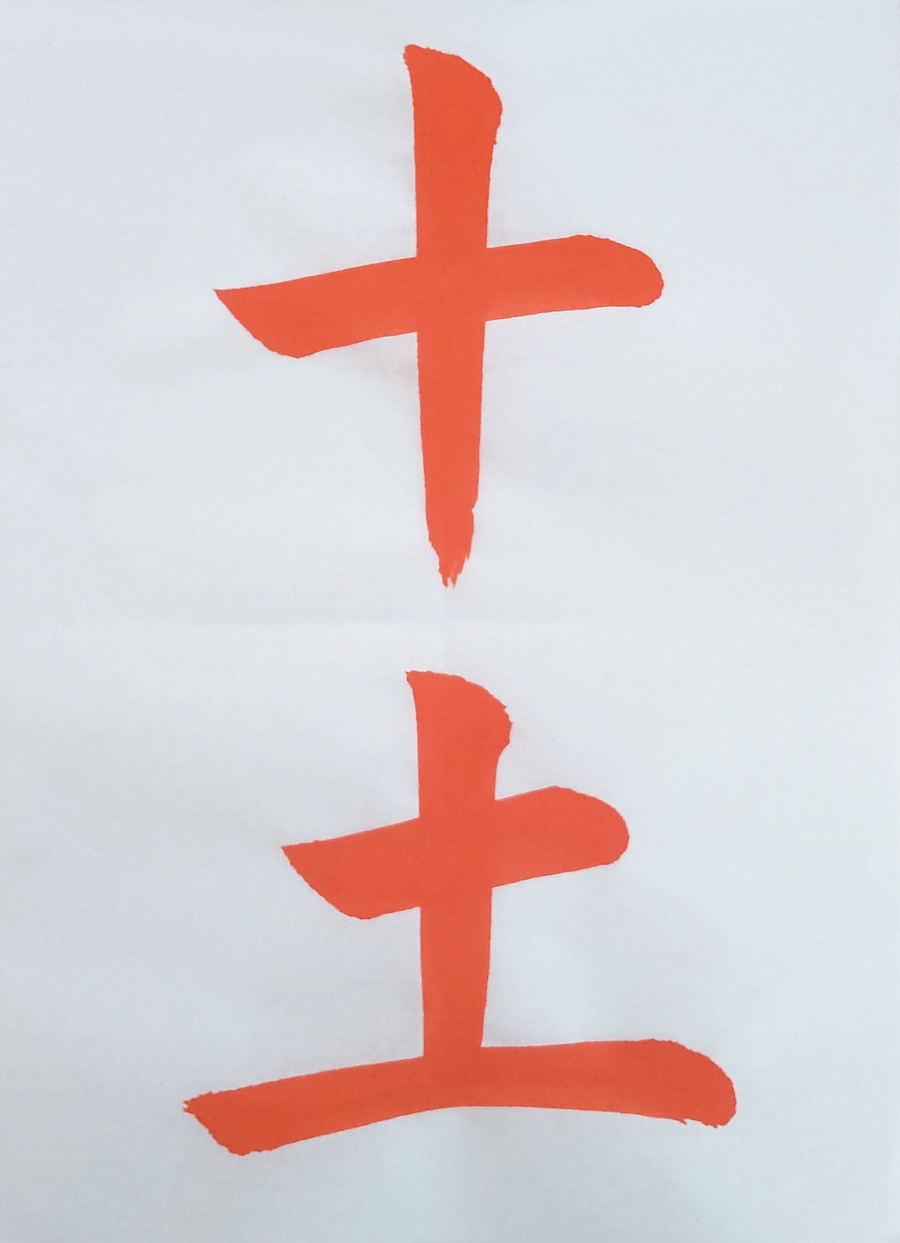

「十」と「土」を書く

横画と縦画からなる「十」と「土」を書いてみましょう。

半紙を縦と横に折ってかまいません。

半紙はツルツルした面を内側にして折ると谷折りになり、書くときに引っかかりませんよ。

横画は前回の講座で学びましたね。

「十」の横画は平勢、縦画は懸針の形で収筆を引き抜きます。

「土」の1画目は太めの平勢、3画目は1画目より長く覆勢で書いてみました。

必ずしもこう書かなくてもかまいませんが、長さや太さは少し意識してみましょう。

「土」の縦画は下にいくほど少し細くなっていて懸針のようにも見えますが、実はこの縦画は「垂露(すいろ)」と呼ばれる形です。

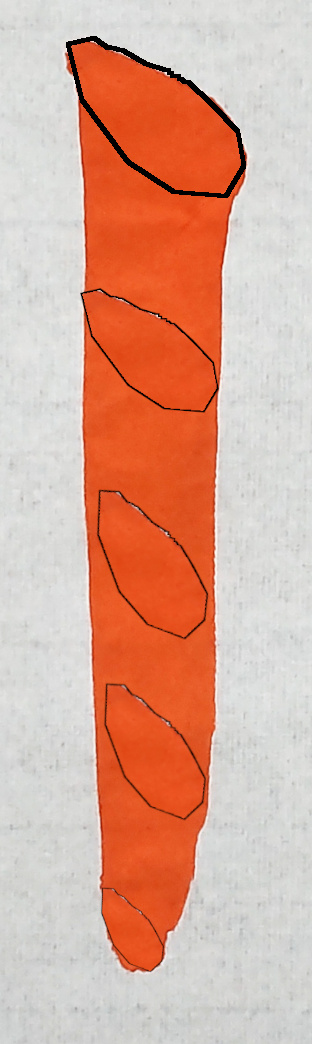

下図は筆の動きを図示したものです。

垂露は徐々に線を細くし、最後は軽く止めます。

横画と交わったり重なるときに使われる形で、すっきり見せるための工夫です。

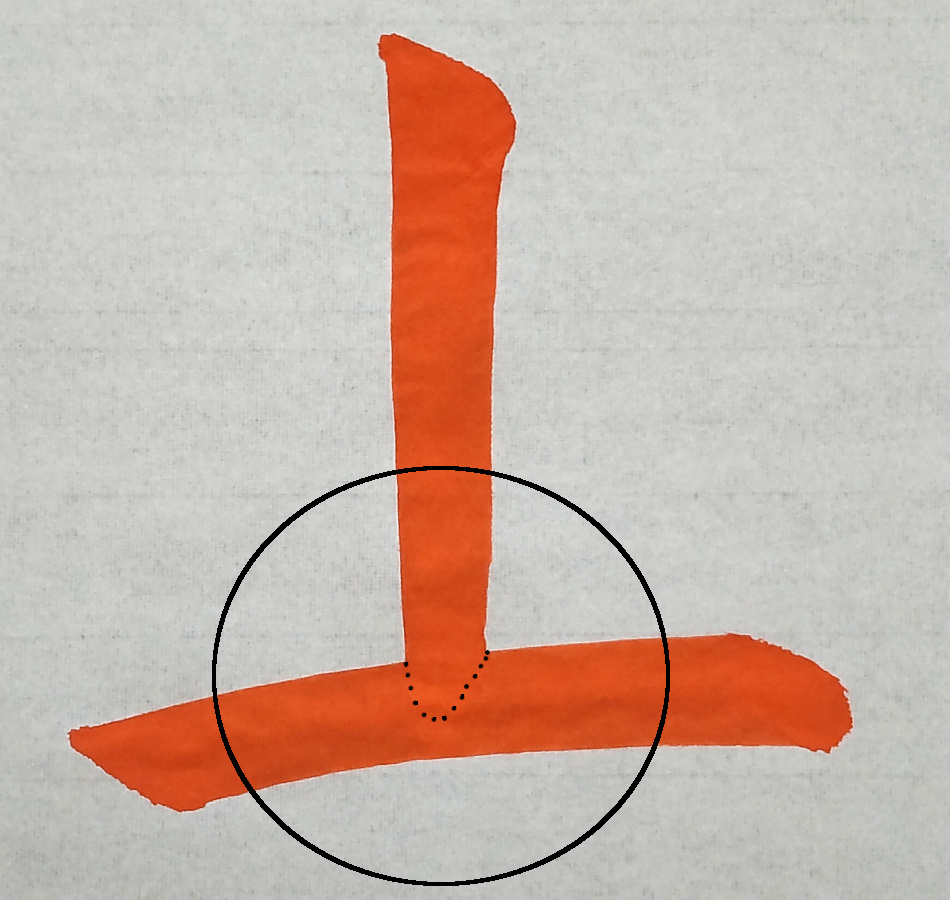

下図のように、垂露で引いた縦画の上に重なるように横画を引きます。

当たり前のことかもしれませんが、こういうところをきっちり組み合わせるのは大切なポイント。

ちなみに、縦画の最初に学んだ収筆を止める形を「鉄柱(てっちゅう)」と呼びます。

「鉄柱」「懸針」「垂露」、それぞれの名前は覚えなくても縦画に種類があることを気に留めてくださいね。

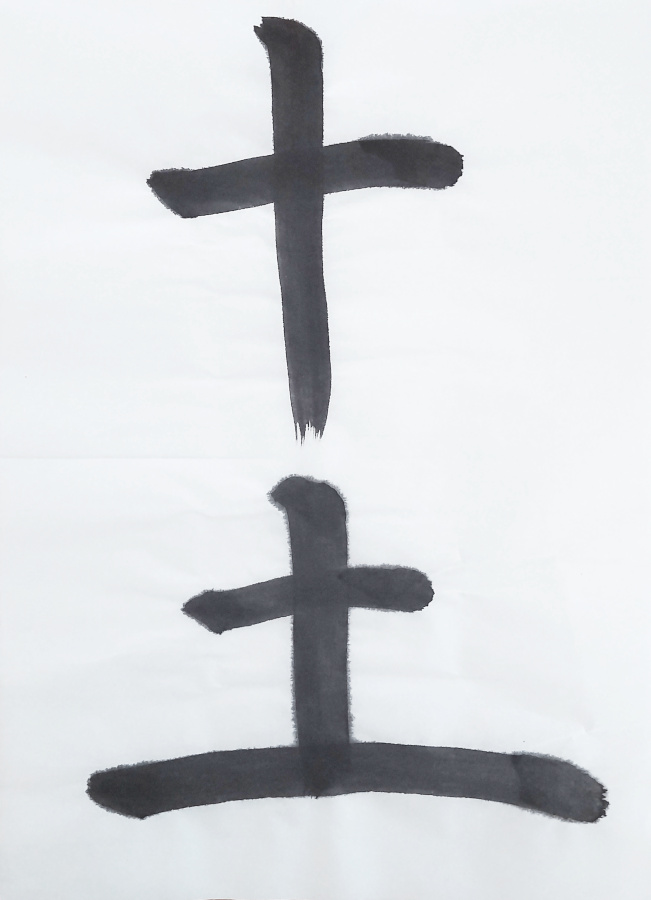

受講生のミモザさんの「十」と「土」

ミモザさんの書いた「十」「土」を見てみましょう。

「十」の懸針は引き抜けていますが、もう少し穂先をまとめるようにするとさらに良くなります。

「土」の垂露は太さが均一で鉄柱のようになっています。

間違いではありませんが、垂露の形を目指して書いてみましょう。

「土」の3画目が少し右下がりになっていますのでご注意ください。

横画も縦画も繰り返し練習して精度を高めて!

では今日はここまで。

次回は収筆を持ち上げる「ハネ」を学びます。

最後に、筆の点検です。

度々使っていると根元に墨が溜まりますから、丁寧に洗ってくださいね(片付け方法はこちらをご覧ください)。

おつかれさまでした。

◉クリアできたら次に進もう!

▢ 縦画の収筆を引き抜くことができた(懸針)

▢ 縦画の収筆を細くして軽く止める書き方ができた(垂露)

▢ 縦画をまっすぐ引けた

▢ 「十」「土」、縦画の違いを書き分けられた

書き分けるのは難しいですが、筆を引き抜くタイミングや線を細くする力加減を習得してください。

次回はハネを学びます。→第6回に続く