ほんとうの書道初心者しか、見ないでください!

「子どものときに筆を持ったきり」という方、大歓迎。

みなさんと墨や筆の縁を再びつなぐための、手ならい講座です。

第5回 縦画の種類

こんにちは、案内役の古志庵(こしあん)です。

子どもたちに書を教えていると、ハッとすることたびたび。

先日、磨った墨で書いて見せると、「線がモコモコしてていいの?」と聞くので、にじみについて話しました。

すると、「妖怪『にじにーじ』が出た!」と。

墨の染みたところが生きものに見えたのでしょう。

にじみすぎて思い通りにいかないときは、「にじにーじ」の仕業だと思うことにしました。

さて、前回は「三」と縦画を学びました。

今日は収筆を引き抜く縦画を学びましょう。

墨を磨り始めてくださいね。

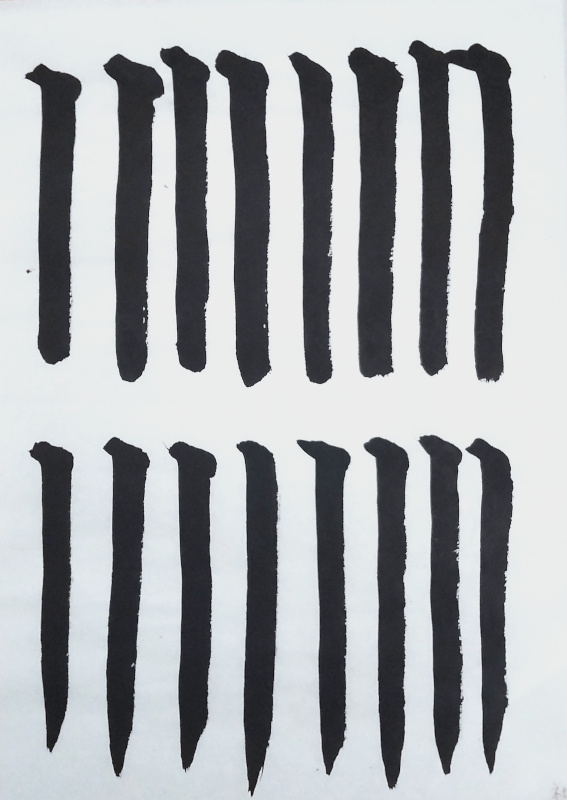

最終画を引き抜く「懸針(けんしん)」

(上段)収筆を止める形

(下段)収筆を引き抜く形

今回学ぶのは縦画の収筆を引き抜く形で、「懸針(けんしん)」と呼びます。

最終画にあらわれることが多く、「十」「千」「年」「早」などがその例です。

ただし文字の長い歴史では、書き手によって収筆の形が変わることもあり、必ずしも引き抜かないといけないわけではありません。

引き抜く書き方

起筆部分は前回の縦画と同様に斜めにつき、筆の毛の重心をぐっと左側に寄せます。

ゆっくりと下に向けて引き、線の半分より下側になったら徐々に筆を持ち上げて引き抜いていきます。

最後は筆の毛をひとつにまとめていくようなイメージ。

書いている動画も見てみましょう。

第3回で筆の動かし方をお話ししましたが、縦画を引くときは手を前に出し、走るときのように肘を引きます。

特に今回は筆を引き抜く形ですから、肘や腕が体にぶつからないように、紙を右(左利きの方は左)に置いてもかまいません。

目線は垂直でなく斜めから、全体が見えるようにすると線の曲がりがわかります。

どうしてもまっすぐに線が引けないという方は、書き始めと書き終わりの位置を先に決めて(爪などで軽く痕をつけて)、そこを結ぶ練習をしてみましょう。

筆づかいの基本「直筆」

ここまで横画と縦画のさまざまな書き方を学びましたが、どの筆づかいも紙に対して筆(毛の部分)が垂直に当たるように書いています。

「直筆(ちょくひつ)」と呼ばれる、最もオーソドックスな筆づかいです。

対して筆を倒して毛の側面を当てる書き方を「側筆(そくひつ)」と呼んでいます。

講座の目標「筆の多様な機能を理解して使いこなせる」ようになるため、まずは直筆を身につけましょう。

筆管が多少斜めになってもかまいませんので、筆毛に力を加え、紙につき当てるイメージです。

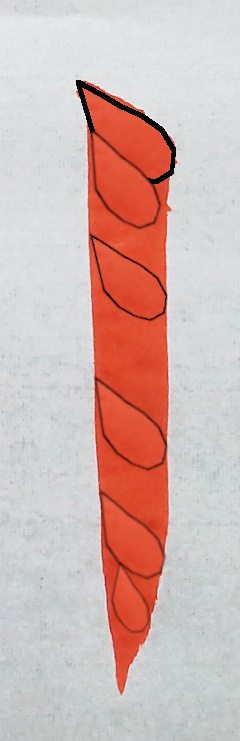

受講生のミモザさんと忠太郎さんの懸針

受講生のミモザさんと忠太郎さんも懸針に挑戦。

「線をまっすぐ書くことが難しかったです。

抜くことを意識しすぎて力がはいってしまうこともありました」とミモザさん

ミモザさんの懸針は、線の最後をゆっくり丁寧に引き抜いたとわかります。

起筆が少し丸くなるのは前回からの課題でしたが、安定して書けるようになりましたね。

懸針は下段の左から2番目の線が特に美しく書けていますよ。

上段は止める形を書き、下は懸針を書く

忠太郎さんは筆先をうまく使って細い線が引けました。

起筆のコブが気になるのと、上段の縦画の収筆はザクザクしたところもあるので、もう少し紙から離すときにゆっくり持ち上げましょう。

下の懸針の抜き方は鋭く、先端まで神経の通う線が引けましたね。

縦画を書くにもそれぞれ性格が出ますね。