縦画の種類

(上段)収筆を止める形

(下段)収筆を引き抜く形

縦画は大まかに分けると、手本上段のように収筆を止める場合と、下段の収筆を細くまとめて引き抜く場合があります。

文字の縦画の位置によって収筆の形や長さも変化するからです。

今回は収筆を止める書き方を学びます。

引き抜く形は次回!

起筆は横画と同じように、時計の10時と11時の間あたりに筆先を向け、筆の半分から2/3程度をつきます。

最初で軽く静止し、まっすぐ下へと引きます。

最後は軽く止まり、弾力で筆毛をS字にするようつきあててから持ち上げます。

下図は縦画の筆の動きを図示したものです。

縦画も起筆から送筆へ向かうときの動きが大切なポイント。

起筆で斜めに筆を打ち込んだら、太さをキープしながら縦方向に向かいます。

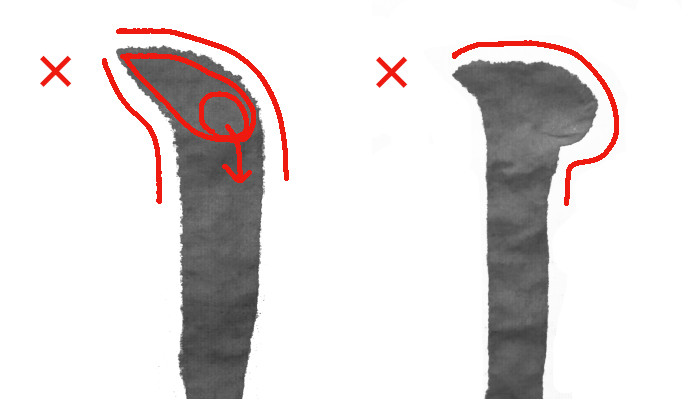

この動きがおかしいと、下のような起筆になってしまいます。

こうなっていないか確認!

(左)起筆のあと、筆の根元側から動いてしまい、ヘビの頭のようになっている

(右)起筆の太さをキープてきず、釘のようになっている

受講生のミモザさんの縦画

受講生のミモザさんの書きぶりを見てみましょう。

ほんの少し指先に力が入りすぎているよう

まっすぐ書くことを意識しすぎて、少し指に力が入りすぎているようです。

指ではなく、筆毛に力が入るようなイメージにして動かすと、縦画がなめらかに引けますよ。

「収筆を止めるとき意識しすぎてコブのようになってしまいました」とミモザさん

ミモザさんは、線のぐらつきや収筆のコブなど課題はあるものの、すっきりと伸びやかな縦画を引けるようになりました。

線と線の間が不均一なところもあり、揃えて書くとより美しい縦画に近づきます。

書いていない白い部分を見ると課題がわかる場合もありますので、半紙全体で見てみてくださいね。

筆遊びで筆と仲良しに

最もよく書けたと思うものを1枚とっておきましょう。

あとで見比べると上達が目に見えるかも。

それ以外は用具の片付けや、線の練習に使ってください。

ちなみに、横画と縦画からなる漢字に「十」「土」「王」「上」などがあります。

硯に残った墨に水を足して(にじんでもOK)、書いてみると楽しいですよ。

肩肘張らない筆遊びは、筆と仲良しになるチャンスです。

では今日はここまで。

次回は縦画の引き抜く形を学んだあと、漢字を書いてみます。

優しく筆を労ってあげてくださいね(片付け方法はこちらをご覧ください)。

おつかれさまでした。

◉クリアできたら次に進もう!

▢ 仰勢、平勢、覆勢の違いを覚えた

▢ 線の変化を意識して「三」が書けた

▢ 縦画の筆の動きを覚えた

▢ 縦画をまっすぐ引けた

課題が多くなってきましたね。

次回は縦画の引き抜く形と「十」「土」を書いてみましょう。→第5回に続く