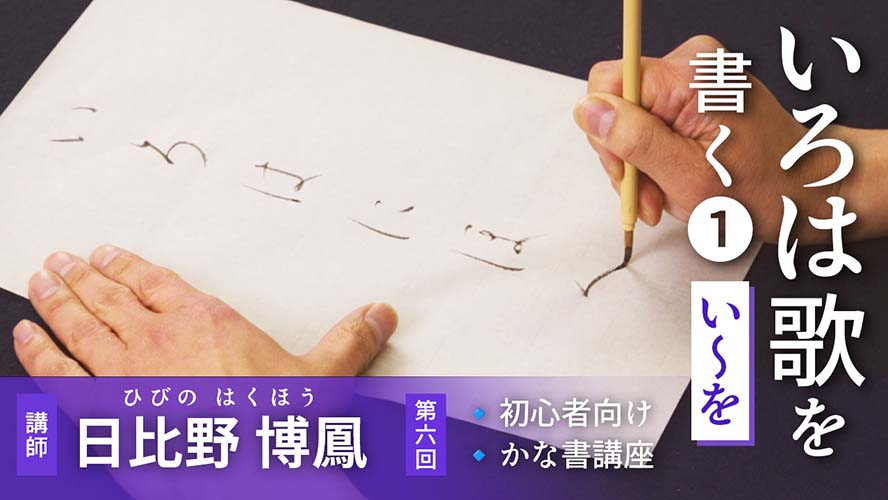

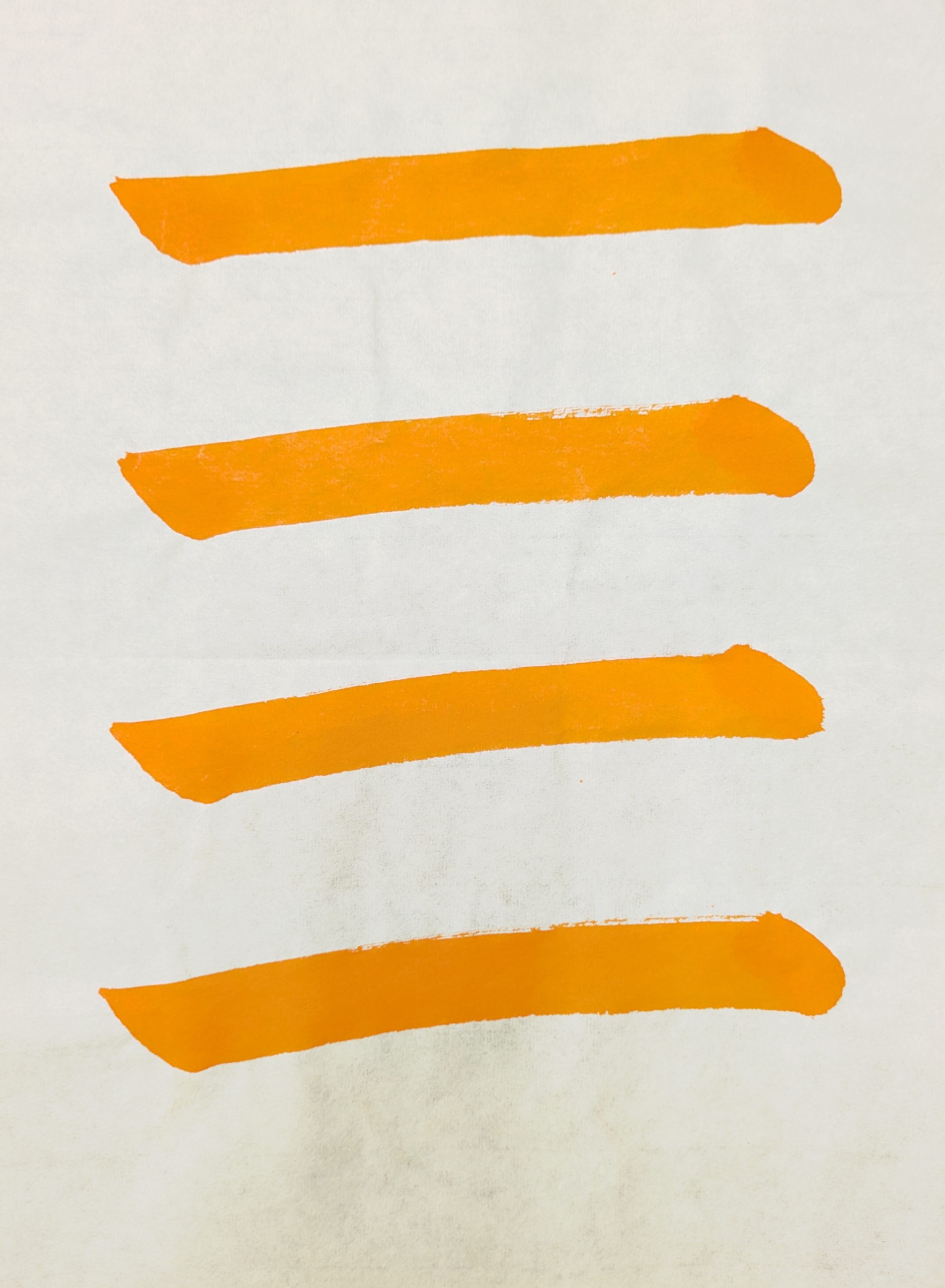

「一」を書く

では「一」を半紙に数回書いてみます。

「大人なのに『一』から学ぶなんて」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、横画の筆の動きが筆づかいの最も大切な要素。

手本のように、同じ太さの「一」を一定の間隔を保って4、5回書くことが今回の課題です。

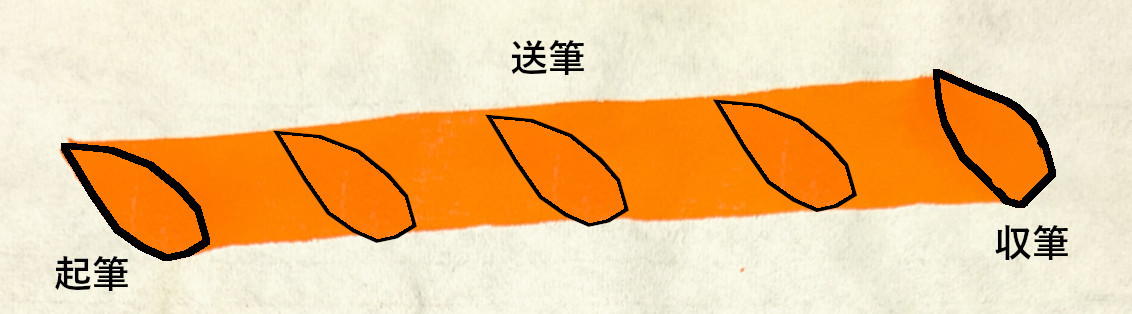

線の書きはじめを「起筆(きひつ)」、書き終わりを「収筆(しゅうひつ)」、2つの間を「送筆(そうひつ)」と呼びます。

「起筆」は「始筆(しひつ)」、

「収筆」は「終筆(しゅうひつ)」とも呼ぶ

上は横画の筆の動きを図示したもの。

起筆は45度程度、時計でいうと10時と11時の間あたりに筆先を向けるようにして、筆の半分から2/3をつきます。

筆の弾力を意識しながら1秒ほど静止し、太さを決めて右上方向へ動かします。

①筆の半分から2/3程度筆をつく

②筆先に少し力を入れるようにして右上がりの方向へ

③そのまま滑らかにスーッと引く

筆先が線の上側を通っていればOKです。

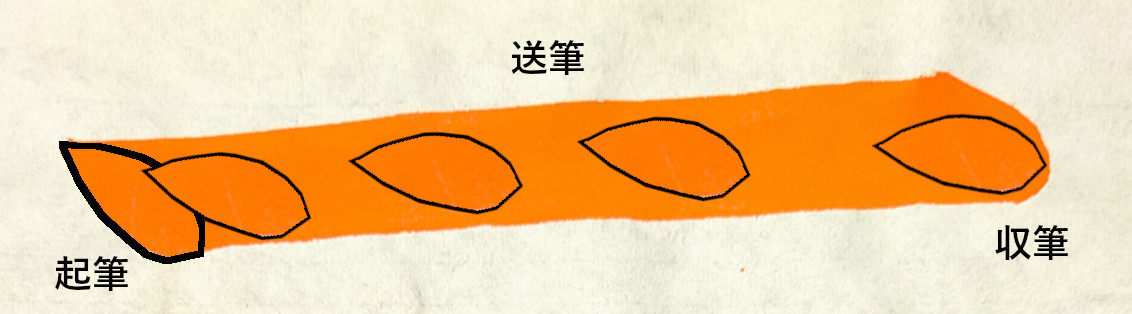

はじめは起筆が真横を向いたり、線が水平だったり、下図のように起筆から徐々に筆が横向きになることが多く、そう動かすほうが簡単だからです。

しかし筆の機能を使いこなすためには、筆毛の弾力を使って動かすことが大切。

筆先に意識を持って力を入れるようにして動かしてみましょう。

筆が横向きになってしまうときは筆先を特に意識する

送筆部は肘を開くようにして、「スーッ」と滑らかに引きます。

収筆は軽く止まったら、弾力で筆先をS字にするようにつきあててから持ち上げます。

こうすることで筆が円錐の形に戻り、次を続けて書くことができるのです。

筆って便利!

筆先がばさついて円錐になっていない場合は、硯の縁で整えてから2本目を引いてみましょう。

線がカサカサしている場合は墨が足りない証拠。

根元からたっぷりと墨を含ませ、ポタポタ垂れない程度に縁ではらいます。

均一に4、5本の線が引けたら、その間をぶつからないように細い線を書き加えてみてください。

1本の筆でいろいろな太さが書けるのも筆の楽しさです。

受講生の大将さん、ミモザさん、忠太郎さんの横画

受講生の大将さん、ミモザさん、忠太郎さんの書きぶりを見てみましょう。

起筆が強すぎてコブができている

大将さんは少し力が入りすぎているようです。

起筆が強くあたりすぎると線の下側にコブができますので、紙へのファーストタッチのスピードをゆっくりめにして書くとよいでしょう。

筆管が垂直になりすぎて起筆が丸くなっている

ミモザさんは姿勢がとても美しいです。

筆管を立てすぎると垂直に筆先が紙につきあたってしまい、始筆が丸くなってしまいます。

筆管を少し手前に傾けると45度の起筆が書けるようになります。

起筆、送筆、収筆と滑らかな動き

忠太郎さんは動画でご紹介します。

初心者とは思えないほど力強い横画が引けました。

筆の持ち方、力加減もちょうどよく、見ていても気持ちのよい書きぶりです。

みなさんもこのリズムで書けるようになるまで繰り返し練習してみてください。

なぜ筆を斜めに入れるのか

筆は円錐形ですからどの部分でも書け、どんな角度で紙にあてても線は引けます。

あえて起筆を斜めに打ち込むことで、筆毛が開きやすくなり、慣れればたった1本で太い線や細い線が引けるようになるんです。

やっぱり筆って便利!

長い歴史のなかで先人たちはさまざまな筆づかいを考案し、変化に富む書き方で文字を彩ってきました。

つまり筆づかいは知恵の結晶ですね。

では、墨を使い切ったら硯や筆の片付けをして終了です(片付け方法はこちらをご覧ください)。

おつかれさまでした。

◉クリアできたら次に進もう!

▢ 起筆、送筆、収筆の言葉を覚えた

▢ 起筆の角度や入れ方を覚えた

▢ 右上がりの「一」が書けた

使い終わった硯、墨、筆は片付けてください。 →片付けについてはこちら

次回は漢字の「三」と「縦画(たてかく)」の練習です。 →第4回に続く