ほんとうの書道初心者しか、見ないでください!

「子どものときに筆を持ったきり」という方、大歓迎。

みなさんと墨や筆の縁を再びつなぐための、手ならい講座です。

第3回 右上がりの線を引く

こんにちは、案内役の古志庵(こしあん)です。

第1回では文房四宝を集め、第2回では墨を磨りました。

今回は持ち方や動かし方を覚え、「一」を書いてみます。

早速、墨を磨りはじめましょう。

文房四宝の配置

上の写真は右利き用の配置です。

右側に硯と筆、左側に手本、中央に下敷きと半紙、文鎮は紙の上。

半紙が体の中央から右寄りにあると書きやすく、文鎮の置き方は自由です。

左利きの場合、左側に硯や筆、右側に手本を置き、半紙も左寄りに置くと右上がりの線が引きやすくなります。

硯の下に布を敷いたり、筆置き(紙の上や箸置きなどでも代用可)を使うと机が汚れません。

絶対に汚したくないという方は、全体的に新聞紙などを敷いてもいいですね。

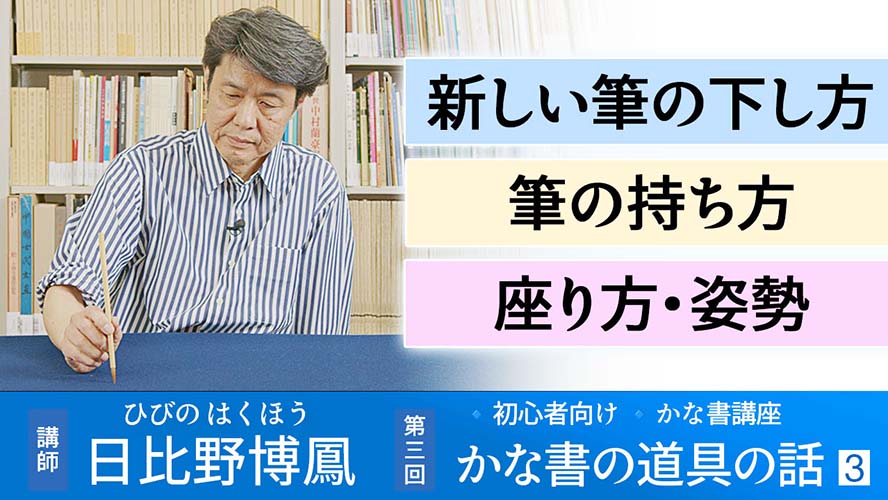

書くときの姿勢

住宅環境や体の具合によって違うと思いますが、半紙全体が視界に入り腕を自在に動かせれば、椅子に腰掛けても、床に座っても、立って書いてもかまいません。

机と体が近すぎると腕がうまく動かせないため、こぶし1つ分空けるというのが通例です。

机が高い場合は立つか、座布団などで調整してください。

背筋を伸ばした美しい姿勢は理想ですが、無理に力を入れると肝心な筆先への力加減がおろそかになりますので、自然体で机に向かいましょう。

筆の持ち方

筆の持ち方はさまざまで、今回は最も一般的な「双鉤法(そうこうほう)」で持ってみましょう。

親指、人差し指、中指で筆を持ち、薬指で筆の後ろ側から支える方法です。

親指と人差し指だけで持つ「単鉤法(たんこうほう)」もありますが、双鉤法のほうが筆が安定します。

筆の中央部分を手首が上向きになるように軽く持ちます。

やや手前に筆の軸部分である「筆管(ひっかん)」を傾けると、実際に書くときに動かしやすいでしょう。

筆の下のほうを持つと筆先に力は入りますが、筆管の上部がぐらつき、手首をぐるぐると回すような書き方になりやすく、手首を痛める原因になります。

慣れると最上部を持って書く方もいますが、この講座では基本である筆管の中程を持ってみてください。

この持ち方は手首を痛める

はじめて筆を持つ子どもの多くは、上の写真のように手首が下に向くことがあり、「おばけになっているよ!」と声がけします。

手首が下に曲がっていると指先に力が入ってしまい、筆先に力が加わりにくいように感じます。

また手首を痛めるので、大人の方はご注意くださいね。

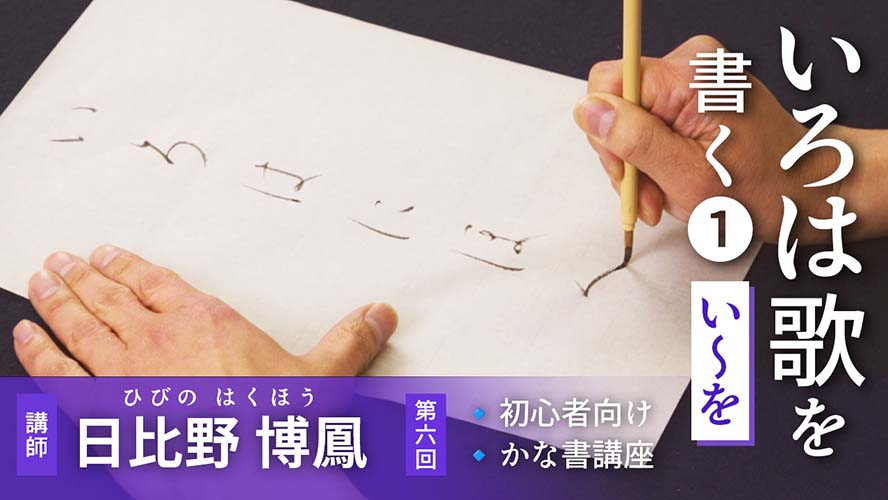

筆の動かし方

まずは墨をつけないで筆を動かしてみましょう。

筆を持たないほうの手は軽く半紙の上に置くと、体がぐらつかず姿勢がよくなります。

双鉤法で筆を持ち、左胸前から右横に向かって、肘を開きながら動かしてみてください。

するとカーブを描くように右上がりの動きになり、これが「横画(よこかく)」の基本の動き方になるのです。

今度は腕を前に突き出し、走るときに腕を振るように手前に引きます。

これが「縦画(たてかく)」の動きです。

左利きの方も持ち方や動かし方は同じですが、肩より左側から動かしはじめ、左胸あたりを書き終わりの位置と定めると右上がりになりやすいです。

墨のつけ方

硯の「陸(おか)」は墨を磨る場所で、

ここではらうと筆がすり減るので注意

磨った墨がある程度たまってきたでしょうか。

適度な濃さについては第2回で取り上げましたので、確認してみてください。

墨を根元からよくなじませて、縁で筆先の墨をよくはらいます。

全体がふっくらとしつつ、先端が尖った円錐の形がベスト。

墨含みが少ないと筆がうまく使えませんので、特に書きはじめはよく墨を含ませます。